Л. H. ТОЛСТОЙ "ВОЙНА И МИР". Из первоначальных текстов

Новая глава*

*(Гл. XVI, ч. I, т. IV. В квадратных скобках - зачеркнутое Толстым в процессе писания. В угловых - восстановление сокращенных слов.)

...Кн<язь> Андрей не только знал, что он умрет, но он чувствовал, что он умирает, что он уже умер наполовину, и он не испытывал [ни малейшего] страха смерти. Он испытывал спокойное и холодное сознание отчужденности от всего земного и приближение не к концу, а к вступлению в грозное, вечное неведомое - но существующее, уже [ощущаемое] открытое перед ним и как будто ощущаемое.

* * *

[Он] Это не был страх смерти. Он знал это страшное мучительное чувство и уже пережил его. Он два раза испытал этот ужас смерти и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство в ту минуту, когда граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть его.

Когда он очнулся после раны и в душе его мгновенно и свободно распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал* о ней.

*(Здесь и далее даны последующие изменения в тексте, вариант начинается с неизмененного слова: а,) и не жил, и не думал; б) и не думал)

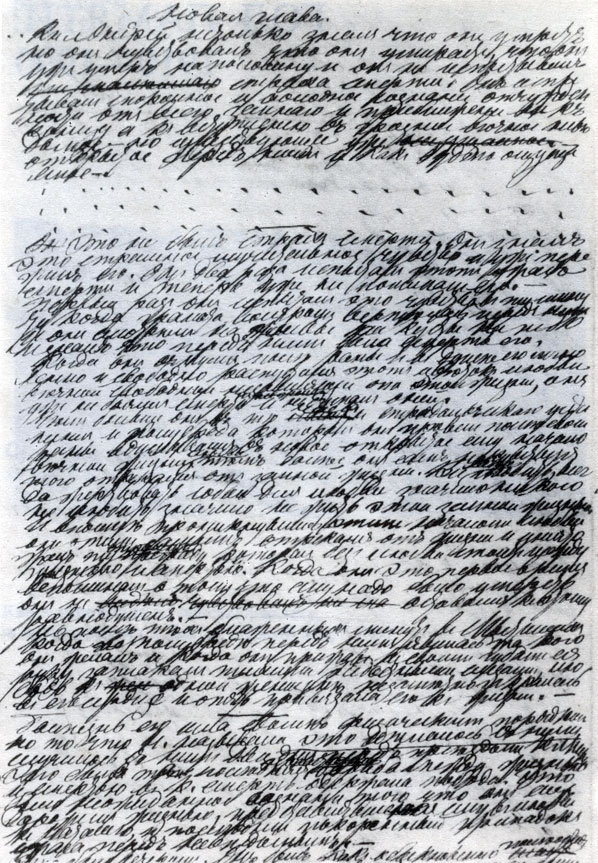

Первая редакция гл. ХVI, 4.1, т.IV 'Войны и мира'. Автограф

Чем больше он в те минуты* страдальческого уединения и полубреда, которые он провел после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной жизни**, тем более он сам, не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Все*** любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этой земной жизнью. И вполне проникнувшись этим началом любви, он этим самым отрекался от жизни и уничтожал ту**** преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью. Когда он это первое время вспоминал о том, что ему надо было умереть, он [не [видел] чувствовал ни ма<лейшего>] оставался к этому равнодушен.

*(в те часы)

**(жизни, любви )

***(Все, всех)

****(ту страшную)

Но после тех блаженных минут в Мытищах, когда [пер<ед>] в полубреду перед ним явилась та, кого он желал, и когда он, прижав к своим губам ее руку, заплакал тихими, радостными слезами, любовь к [жен<щине>] одной женщине незаметно закралась в его сердце и опять привязала его к жизни.

* * *

Болезнь его шла своим физическим порядком, но то, что Н<аташа> называла это сделалось с ним, случилось с ним два дня перед приездом к<няжны> Марьи. Это [был тот] была та последняя* борьба между жизнью и смертью, в к<оторой> смерть одержала победу. Это было неожиданное сознание того, что он еще дорожил жизнью, представлявшеюся ему в любви к Наташе, и последний покоренный припадок ужаса перед неведомым.

*(последняя нравственная)

Это было вечером. Он был, как обыкновенно [слаб, но] после обеда, в легком лихорадочном состоянии, и мысли его были чрезвычайно ясны [и чувство покоя] [и ему] [Наташа]. Соня сидела у стола. Он задремал.

Вдруг ощущение счастья охватило его. "А, это она вошла", - подумал он. Действительно, на месте Сони сидела только что вошедшая Наташа.

С тех пор как она стала ходить за ним, он всегда испытывал это физическое ощущение ее близости. Она сидела на кресле [в] боком к нему, заслоняя собой от него свет свечи, и вязала чулок. (Она выучилась вязать чулки с тех пор как стала ходить за ним и любила эту работу.) Тонкие пальцы ее быстро перебирали спицы, и задумчивый профиль ее опущенного лица был ясно виден ему. Она сделала движенье, клубок скатился с ее колен. Она вздрогнула, быстрым движением оглянулась на него и, заслоняя свечу рукой, осторожным, гибким и точным движением изогнулась и села в прежнее положение. Еще раз она оглянулась, вглядываясь в темноте в его лицо, и опять стала перекидывать петли и шевелить спицами. Он смотрел на нее не шевелясь и видел, что ей нужно было вздохнуть во всю грудь, но она осторожно переводила дыханье.

В Тр<оицкой> Лавре [один только раз] они говорили о прошедшем, и он сказал ей, что ежели бы он был жив, он бы благодарил вечно Бога за свою рану, которая свела его опять с нею. Но с тех пор они никогда не говорили о будущем. "Могло или не могло это быть, - думал он теперь, глядя на нее. - Неужели только затем так странно свела меня с нею судьба, чтобы мне умереть. Но и неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи. Я люблю ее больше всего в мире. Но что ж делать мне, ежели я люблю ее?" - сказал он, и он слегка невольно застонал, по привычке, кот<орую> он [взял] приобрел во время своих страданий.

Услыхав этот звук, Наташа положила чулок, перегнулась ближе к нему и вдруг, заметив его светящиеся глаза, подошла к нему легким шагом и нагнулась.

- Вы не спите?

- Нет, я давно смотрю на вас. [Наташа, - сказал он] Я почувствовал, когда вы вошли. Никто как вы не дает мне этой мягкой тишины - этого света. И чулок. Мне так и хочется ласкаться, плакать, как бывало у нянюшки. - Наташа [я сл<ишком>] ближе придвинулась к нему и сияла на него восторженной радостью.

- Наташа, я слишком люблю вас. Больше всего на свете.

- А я?

- Но как вы думаете, как вы чувствуете, будем мы счастливы? Как вам кажется?

- Я уверена, я уверена, - почти вскрикнула Наташа, страстным движением взяв его за обе руки.

Он помолчал.

- Как бы хорошо, - [и] взяв ее руку, он поцеловал ее.

- Однако вы не спали, - сказала Наташа, несмотря на* радость. - [Отдох<ните>] Постарайтесь заснуть, пожалуйста.

*(Наташа, подавляя свою )

Он выпустил, пожав ее, ее руку, и она перешла к свече, опять [в св<ое>] сев в прежнее положение. [Несколько] Два раза она оглянулась на него. Глаза его светились ей навстречу. Она задала себе урок на чулке и сказала себе, что до тех пор она не оглянется.

Действительно, скоро после этого он закрыл глаза и заснул. Он спал недолго, и вдруг в холодном поту он испуганно и радостно проснулся. Он видел сон, простой, несложный, в кот<ором> не было ничего из того, что занимало его.

Он видел во сне, что он лежит в той же комнате, в кот<орой> он лежал в действительности, но он не ранен, а здоров. Он лежал* в темноте ночи, и вдруг он слышит, что кто-то подходит к двери. И страх чего-то) охватывает его. Он сам встает и идет к двери, чтобы задвинуть задвижку, запереть ее.

*(лежит)

Но в то же время, как он подходит к двери и то* что-то страшное [по] с другой стороны подходит к двери и надавливает, ломится в него. Он знает, что там, за дверью, что-то ужасное, не человек, но зверь, чудовище - смерть ломится в дверь, и надо удержать ее. Он валится на дверь, [употреб<ляет>] напрягает последние усилия: [удержать] запереть уже нельзя - хоть удержать ее. Но силы его слабы, неловки, и надавливаемая ужасным дверь ломится, отворяется и [пот<ом>] опять затворяется. Но вдруг - последние усилия и дверь с треском отворяется, и [оно врывается и оно есть смер<ть>] ужас охватывает кн<язя> Андрея, и оно врывается, и оно есть смерть. Но в то же мгновение, как оно победило и ворвалось [кн. Андрей] и ужас стал невыносим, кн<язь> Андрей вспомнил, что он спит, [и] проснулся и с восторгом [встретил] сознал спасительное пробуждение. "Да, это была смерть, она навестила меня, и** я проснулся. Да, смерть есть пробуждение", - вдруг просветлело в его душе. И [не отвечая] он почувствовал последнюю победу над страхом смерти и начало вступления в пробуждение смерти. Он не ответил Наташе на ее вопросы что с ним - и холодно, спокойно, издалека посмотрел на нее.

*(и тот кто-то или)

**(она схватила меня, и от этого)

Это-то было то, что случилось с ним за два дня до приезда кн<яжны> Марьи.

С этого же дня, как говорил доктор, изнурительная лихорадка приняла дурной характер, но Наташа не интересовалась тем, что говорил докт<ор>. Она видела страшные, более для нее несомненные, нравственные признаки.

С этого дня началось для кн<язя> Андрея* пробуждение от жизни. И относительно продолжительности жизни оно не казалось ему более медленно, чем пробуждение от сна относительно продолжительности сновидения.

*(Андрея вместе с пробуждением от сна)

* * *

Ничего не было страшного и резкого в этом* медленном пробуждении. Последние дни и часы его прошли обыкновенно и просто. И кн<яжна> Марья и Нат<аша>, не отходившие от него, чувствовали это. Они не плакали, не содрогались и последнее время [ходили за ним], сами чувствуя это, ходили уже не за ним (его уже не было, он ушел от них), а за самым близким воспоминанием о нем - за его телом. Чувства обеих были так сильны, что [они не мо<гли>] на них не действовала внешняя страшная сторона смерти и что они не находили нужным растравлять свое горе. Они не плакали ни при нем, ни без него, но и никогда не говорили про него между собой. Они чувствовали, что не могли выразить словами того, что они понимали. Перед ними совершалось простое и торжественное таинство смерти: они обе видели, как он глубже и глубже** уходит от них куда-то туда, и обе знали, что это так должно быть и что это хорошо.

*(в этом относительно)

**(и глубже, медленно и спокойно)

Его исповедовали, причастили; все приходили к нему прощаться. Когда ему привели сына, он [поцеловал его, думая, что] приложил к нему свои губы и отвернулся не потому, чтобы ему тяжело или жалко [но] (к<няжна> М<арья> и Н<аташа> понимали это), но только потому, что он [думал] полагал, что это все, что от него требовали, но когда ему сказали, чтобы он благословил его, он исполнил требуемое и оглянулся, как будто спрашивая, не нужно ли еще что-нибудь сделать.

Когда происходили последние содрогания тела, оставляемого жизненной силой, кн<яжна> М<арья> и Н<аташа> были тут, и [молча, почти споко<йно>] [и не рыдали] все это представлялось им не страшным, но простым и торжественным таинством. "Когда Он ушел, где он был? Где он теперь?"

* * *

Когда тело в мундире уже лежало на столе, все подходили к нему прощаться и все плакали.

Николушка плакал от страдальческого недоумения, разрывавшего его сердце. Графиня плакала* от жалости к нему и к Наташе, жалея о том, что его нет больше. Старый граф плакал о том, что скоро, он чувствовал, и ему предстояло сделать этот страшный шаг в жизни. [Со<ня>] Наташа и кн<яжна> Марья плакали тоже теперь, но еще не чувствовали своего личного горя, они плакали еще от благоговейного умиления, охватившего их души при виде** простого и торжественного таинства смерти, совершившегося перед ними.

*(Графиня и Соня плакали)

**(души перед сознанием)

Светлой памяти Михаила Петровича Громова посвящается

Неопубликованный автограф "Войны и мира" может показаться знакомым, близким к печатному тексту. Между тем с автографа Софьей Андреевной была сделана копия, которая подверглась серьезной правке Толстого, работа над текстом продолжалась в корректуре - гранках и верстке. В результате замен и уточнений почти треть текста была изменена, а пять вставок увеличили его объем почти на четверть. Таким образом, печатный текст обновился более чем наполовину.

Какая мысль писателя напряженно искала исхода, заставляя "с мучительным и радостным упорством и волнением" снова и снова возвращаться к уже написанным страницам?

Обратимся к автографу. Он дает нам представление о самом процессе писания, поисках нужного слова, сокращениях.

Сразу открывается глубинное течение текста, направление толстовской мысли. Например: ..."не боялся смерти и не думал о ней =>не боялся смерти и не жил, и не думал о ней => не боялся смерти и не думал о ней"; "открытое ему начало вечной жизни => открытое ему начало вечной жизни, любви => открытое ему начало вечной любви"; "Смерть, она навестила меня =>она схватила меня => я умер". Сопоставление слов и словосочетаний, подвергшихся изменениям и заменам, позволяет выделить то, что, видимо, наиболее существенно для Толстого, что требует ответа для него и для его героя: не боялся смерти, поэтому и не жил? Вечная жизнь или вечная любовь открылась князю Андрею? Или вечная любовь - это вечная жизнь?

В копии на канву автографа наносится более сложный рисунок - в корректуре он обогащается множеством оттенков. Сопоставление автографа, сохранившихся копий, гранок (верстка не сохранилась) и печатного текста позволяет слово за словом следовать течению мысли писателя: идея "нравственной борьбы между жизнью и смертью" постепенно заслоняется идеей пробуждения, освобождения от "гнета жизни", сознанием "радостной и странной легкости бытия".

Вид в парк из окна 'комнаты под сводами', где Толстой писал 'Войну и мир'

Земное ощущение страха смерти и условия, освобождающие от него, первоначально были очень важны Толстому. Например, во вступлении к главе, где объясняется, что "случилось" с князем Андреем, автору необходимо было отметить, что герой "не испытывал страха смерти" (слова "ни малейшего" были зачеркнуты в автографе, затем восстановлены в копии, а в корректуре была вычеркнута вся фраза). В автографе вступление построено на антитезах, в которых заложена идея борьбы: "не испытывал страха смерти" - "испытывал сознание отчужденности"; "приближение не к концу, а к вступлению"; "неведомое - но существующее".

Постепенно антитезы размываются. Ощущение примирения и "легкости бытия" завладевает текстом, и он освобождается от антитез - исключена фраза "не испытывал страха смерти"; появилось новое "сознание<...> странной и радостной не свободы, но легкости. Он ждал не торопясь и не тревожась не конца, но вступления => сознание<...> радостной и странной легкости бытия. Он, не торопясь и не тревожась, ожидал того, что предстояло ему". Словосочетание "страшное мучительное чувство => страх смерти" было исключено из текста, возможно, потому, что далее следовал повтор, надо было что-то менять, возникла контаминация: "ужас смерти => страшное мучительное чувство страха смерти".

Движение замысла изменило и описание сна: сначала князь Андрей "видел сон, простой, несложный, в котором не было ничего из того, что занимало его"; потом эта фраза снимается, и сон уже связан с ощущением смерти: "Он чувствовал себя ближе к ней". Метафора "зверь", "чудовище" заменяется иррациональным "оно", которое "ломилось в дверь", его победа во сне - наяву освобождение от страха и начало пробуждения от жизни - "вступление в грозное вечное". В копии возникает: "Любовь есть жизнь. ...Любовь есть Бог, и умереть - значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику".

Меняется звучание ключевого для князя Андрея вопроса: "будем ли мы счастливы?" => "буду я жив?"

Земная любовь героя, его надежда на выздоровление лежат преградой между жизнью и смертью, его мучит неразрешимый вопрос: "Неужели мне открылась истина жизни только для того, чтобы я жил во лжи?" И в этом вопросе скрыт ответ: чтобы не жил. Но князь Андрей еще жив, и автор усиливает у читателя это ощущение только одной заменой слова: "слегка" застонал => "вдруг" застонал, точно застонал вопреки мыслям и неразрешимым вопросам, и этот стон услышала Наташа.

Читатель видит Наташу через призму восприятия "уходящего" князя Андрея - он видит ее сидящей с вязанием,- слышит едва различимый шорох спиц и ее почти бесшумные движения. Земная легкость Наташи созвучна возникающей неземной легкости князя Андрея. Это ощущение постепенного отчуждения героя проясняется еще и оттого, что писатель исключает из текста все, что хранит память о земной жизни. Например, воспоминание о детстве - и соотнесение его с теплом и "мягкой тишиной" Наташи: "Мне так и хочется ласкаться, плакать, как бывало у нянюшки". Воспоминание о нянюшке появится в другом месте, но не как ощущение, а как объяснение, почему Наташа "выучилась вязать чулки".

В этой обоюдной "легкости" Наташи и князя Андрея сопряжены земная и вечная любовь. Смерть важна не столько для умирающего, сколько для остающихся жить. Герои Толстого должны переступить этот рубеж. Первым его переступил князь Андрей - после смерти жены он сказал Пьеру: "Я заглянул..."

Прежде уход князя Андрея, а потом и его смерть каждый из персонажей воспринимал по-своему. О том, что это чрезвычайно важно для Толстого, свидетельствует и запись на полях предшествующего листа рукописи: "Н<иколушка> плак<ал> от стра<дания>. Граф<иня>, что потеряли. [К<няжна> М<арья>] И<лья>, что он ум<рет>. К<няжна> М<арья> и Н<аташа> от ужаса и уми<ления>таинства. Все просто".

Образ двери - метафора преграды между жизнью и смертью ("я есмь дверь"), смерть - пробуждение, тело - "ближайшее воспоминание о нем", "дух" (сначала было: "жизненная сила"), прощение Наташи в Троицкой Лавре, исповедь и причастие - все это язык того духовного мира, который постепенно завладевает текстом. Это один из основных внутренних стимулов движения замысла и его итог: торжество, победа вечной жизни и любви над силами смерти и тления.

Оно воплощено и в одной из сюжетных линий книги. Известно, что первоначально она была задумана иначе: в конспекте второй половины романа князь Андрей "прощал" Наташу, выздоравливал, но "уступал" ее Пьеру. Согласно романической традиции действие завершалось женитьбой, согласием и миром в исторической и частной жизни.

Этот финал не был разработан Толстым. На последней странице копии плана он написал "Смерть кн<язя> Андрея". Меняется вся концепция характера: исключаются бытовые подробности его жизни - круг чтения, привычки, подробные описания внешнего облика, мимолетные чувства и настроения, вызванные повседневным течением жизни. Все поступки и помыслы героя подчинены высшим целям, не всегда ведомым ему, но всегда ощущаемым.

Романтическая устремленность героя постоянно наталкивается на непредсказуемые обстоятельства жизни, обесценивающие систему высоких духовных запросов. Ощущение полноты жизни сменяется чувством разочарования и безнадежности. Это создает динамику образа: развенчание романтического кумира - Наполеона и открытие торжественной тишины неба; смерть жены и вера в целесообразность жизни; крушение романтической любви к женщине и открытие простого и ясного чувства - любви к родной земле; прощение врага и заблудшей.

Напоминая читателю об этих вершинах духовной жизни героя, автор расширяет пространство повествования. Система причинных связей с предшествующим текстом возникала постепенно: в автографе есть строки о вертящейся гранате, ставшей метафорой преодоленного ужаса смерти. В памяти читателя эта метафора соотнесена с образом неба, возникшим в душе князя Андрея.

Под Аустерлицем его тяжело ранило, он испытал весь ужас смерти, и ему, первому из героев книги, открылась истинная мера всего земного - сознание величия и простоты мира, согласия, жизни без вражды: "Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, - подумал князь Андрей, - не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, - совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу". Однажды открывшееся всегда будет жить в герое, определять ход мыслей и движения его души. Толстой не давал читателю забыть об этом.

На последнем этапе работы появляется новый текст - теперь ассоциации вызваны не только вертящейся гранатой, но и объяснением самого автора: "То грозное, вечное, неведомое и далекое, присутствие которого он не переставал ощущать в продолжение всей своей жизни, теперь для него было близкое и - по той странной легкости бытия, которую он испытывал, - почти понятное и ощущаемое".

Появляется и земная антитеза образу высокого неба: тень-воспоминание об Анатоле Курагине.

Изменения текста связаны с духовным пробуждением героя, которое не имело ничего общего с его физическим состоянием.

В многомерном пространстве книги слово и образы главы соотнесены с текстом, в котором нет упоминания о князе Андрее. Между тем Толстой, видимо, рассчитывал на то, что вдумчивый читатель сумеет обнаружить эти тонкие связующие нити, повторы, которые создают картину цельного, гармоничного и неделимого мира. Скажем, дверь как метафора преграды, запомнившаяся в описании сна князя Андрея, появится как напоминание в последующих главах, в которых рассказывается о встрече Наташи с Пьером: "И лицо с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, - улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастьем, о котором, в особенности теперь, он не думал".

Чувство отчуждения от земной жизни, испытанное князем Андреем, передалось Наташе, "ей казалось, она проникает тайну"... Но мешала та же дверь, уже не во сне, а наяву, в облаке ассоциаций теряющая свою "предметность": "Но в ту минуту, как уж ей открывалось, казалось, непонятное, громкий стук ручки замка двери болезненно поразил ее слух". Это была весть о смерти брата...

С главой, посвященной смерти князя Андрея, так или иначе соотнесено все последующее повествование. В его общем потоке отчуждение и пробуждение князя Андрея зеркально отразились в спасительном погружении Пьера в земное течение жизни. Образ бесконечного неба был уравновешен образом шара-глобуса. Жизнь есть сон: она оставила князя Андрея и вернулась к Пьеру во сне. Два героя и два пути к духовной вершине? В стилистике поэтических соотнесений и повторов читателю открывается одна дорога, ясно очерченная с двух сторон границами жизни и смерти, вечной и земной любви.

1-я редакция

Том IV часть 3 гл. XII-XV

Осень и первозимье 1812 года были такие теплые, каких в то время не запомнива-ли старики. До 28 Октября не было ни одного мороза - кроме утренников - такого мороза, к<оторый> бы заковал землю на целый день - как это обыкновенно бывает еще в Сентябре - не было ни одного зазимка. Стояла все время то ясная, солнечная осенняя погода, с блеском и паутинами, то теплая, сырая погода, с тучками [или] и туманом. 27* Октября после полдня в первый раз пошел снег, сначала теплый и тихий, на сырую землю, но к вечеру с ветром, и к утру с морозом.

*(23)

В этот день, 27 Октября, партия пленных, в ко<торой> находился Пьер, подходила к [бол<ьшой>] бывшей большой, но вполне разоренной деревне в 80 верстах не доходя Смоленска. [Ничего уже не было похожего на п<артию>]. Хотя партия эта пленных [ко] во время всего своего движения не получила* никакого нового [наз<начения>] распоряжения о том, где и как ей идти, уж она теперь находилась совсем с другими войсками и обозами, и около нее все было другое. Половина обоза маршала, к<оторый> шел за нею, б<ыла> отбита казаками, другая половина уехала куда-то вперед, пеших кавалеристов, кот<орые> шли впереди, не было ни одного больше, они все исчезли. Артиллерия, кот<орая> первые переходы виднелась впереди, теперь отстала сзади. Теперь партия этих пленных, конвоируемая все теми же Вестфальцами**, шла между сплошной толпой войск Нея и Мюрата, итальянцев и поляков, и впереди ее ехали фуры кавалерийского депо, а сзади обозы*** маршала Жюно, конвоируемые теми же Вестфальцами. [После Вязьмы прежде шедшие 3-мя колоннами фр<анцузские> войска шли теперь кучей.] Но кроме этих двух обозов по всей дороге, перегоняя и отставая от них, тянулись отсталые поляки, итальянцы, кот<орых> прежде не было. От Вязьмы прежде шедшие 3-мя колоннами фр<анцузские> войска шли одной кучей. Те признаки беспорядка, к<оторые> заметил П<ьер> на первом привале из Москвы, теперь дошли до последней степени. Солдаты, к<оторых> видел Пьер (это б<ыли> отсталые), б<ыли> все босые, оборванные. [Без пр] Несколько раз во время их движения все бросалось стремглав, давя друг друга и разбегаясь в разные стороны, заслыша казаков, и опять все собиралось. - Эти три [в] сборища, шедшие вместе [депо] от Вязьмы, - Депо, пленные и обоз Жюно [все еще держались и] все еще составляли что-то отдельное и цельное, хотя и то, и другое, и третье быстро таяло. В депо, в к<отором> б<ыло> 80 повозок сначала, теперь оставалось не больше 20, остальные б<ыли> отбиты или брошены. Из обоза Жюно, к<оторый> [на] и его хозяина на каждом привале проклинали Вестфальцы, тоже было оставлено и отбито несколько повозок и [одн<а>] три повозки разграблены набежавшими отсталыми солдатами из корпуса Даву. Из разговоров немцев П<ьер> слышал, что к этому обозу ставили караул больше, чем к пленным, и что один из их товарищей, солдат-немец, б<ыл> расстрелян за то, что у него нашли ложку серебряную, принадлежавшую Жюно (принадлежавшую) п<отому>, ч<то> Ж<юно> прежде украл ее в Москве). В особенности немцы негодовали на то, что этот солдат, виновный только в том, что он поднял эту ложку после грабежа обоза солдатами Даву, б<ыл> оправдан [Krieg] военным судом, но все-таки расстрелян по приказанию маршала.

*(Хотя об этой партии пленных во время всего своего движения из Москвы не было)

**(теми же французами)

***(шла между фурами кавалерийского депо и обозами)

Больше же всего из этих 3-х сборищ растаяло депо пленных. Из 300 чел<овек>. выгнанных из Москвы, теперь оставалось меньше 100. Пленные еще более, чем седла кавалер<ийского> Депо и чем обоз Ж<юно>, тяготили конвоирующих солдат. Седла и ложки Ж<юно>, они понимали, что могли для чего-нибудь пригодиться, но для чего было холодным и голодным солдатам конвоя стоять на карауле и стеречь таких же холодн<ых> и голодн<ых> русских, которые) мерли и отставали дорогой и которых б<ыло> велено пристреливать - было не только непонятно, но и противно. - И немцы, как бы боясь в том горестном положении, в к<отором> они сами находились, не отдаться бывшему в них чувству жалости к пленным, особенно [строго и] мрачно обращались с ними. Это были мертвые тела, навалившиеся на умирающих. Прежний {порядок), введенный первым конвоирующим) немецким офиц<ером> при выступлении из Москвы - чтобы пленные офицеры шли отдельно и солдаты отдельно - уже давно б<ыл> уничтожен, все те, кот<орые> могли идти, шли вместе, и Пьер с 3-го перехода уже соединился с Каратаевым и его [ша<вкой>] лиловой кривоногой шавкой. Он вместе с ним шел, вместе с ним ложился у костра и вместе с ним делил то, что ему, благодаря его знанию фр<анцузского> и немецкого языка, кроме обыкновенной пищи - лошадиного мяса с порохом, давали солдаты и офицеры. Каратаева не оставляла напущенная, как он говорил, на него тряска, и он слабел с каждым днем; но с сносливос-тью, составлявшей главную черту его характера, все шел и не жаловался и шутил и все так же говорил те свои речи, к<оторые> так любил Пьер.

Он б<ыл> худ, бледен, синь*, и с 3-го перехода из М<осквы> П<ьер> [все] начал бояться, что он не в силах будет идти, но [он все], казалось, не было границ [эт<ой>] растяжимости силы и страдания**, к<оторая> б<ыла> в нем. "Бог души не вынет - сама не выйдет", - говорил он***.

*(насилу двигал ноги, [на каждом переходе])

**(границ, [р] сносливости)

***(он и плелся сзади пленных)

В особенности боялся за него Пьер с 3-го перехода*, потому что на этом** переходе через П<ьера>, служившего переводчиком своим товарищам, было по случаю*** бегства двух пленных объявлено всем, что велено пристреливать тех, кто отстанут.

*(Пьер)

**(на третьем)

***(по случаю нового)

С самого выхода из Москвы [и до [27-го] морозов] угроза эта ни разу не исполнялась, [напротив] хотя большая половина пленных не умерли, а отстали, и Пьер замечал, как солдаты конв<оя> сами, чтобы избежать исполнения страшного приказания, выпроваживали отсталых за цепь или делали вид, что не видят их, но все-таки угроза существовала, офицеры повторяли ее, и когда-нибудь могли они тоже и быть поставлены в необходимость исполнить это страшное приказание. И Пьер боялся его [и за себя, и за] преимущественно за Платона.

За себя П<ьер> не боялся. Он не думал о себе и [не о] переносил страдания [уже не замечая] без мысли о них.

В плену, в балагане П<ьер> узнал не умом, а всем существом своим - жизнью, узнал, как ему казалось, всю великую разгадку жизни, давшую ему успокоение - он узнал, что человек сотворен для счастия, что счастие в нем самом, в удовлетворении естественных человеч<еских> потребностей и что все несчастие происходит не от недостатка, а от излишка; но теперь, в эти последние 3 недели похода, он узнал еще новую утешительную истину. Он узнал, что на свете нет ничего страшного, что, так как нет [воли для того, чтобы сделать] положения, в к<отором> бы человек б<ыл> счастлив, [то] нет положения, в к<отором> бы он был несчастлив. Он узнал, что есть граница по случаю нового страданий и что эта граница [всегда] очень близка, что тот человек, который страдал от того, что в розовой постели его завернулся один листок, точно так же страдал, как страдал он, засыпая на голой, сырой земле, остужая одну сторону и пригревая другую, что когда он, бывало, надевал свои бальные узкие башмаки, он точно так же страдал, как теперь, когда он шел уже босой совсем (обувь его давно растрепалась), ногами, покрытыми волдырями и болячками.

Из всего того, что потом и он называл страданиями, но к<оторые> он тогда почти не чувствовал, главное - были босые, стертые, заструпевшие ноги. (Лошадиное мясо б<ыло> вкусно и питательно, селитренный букет пороха, употребляемый вместо соли, б<ыл>даже приятен. Холода большого не было, и днем на ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры. Вши, евшие тело, приятно согревали.) Одно б<ыло> тяжело в первое время - это ноги. Во второй день перехода, осмотрев у костра свои болячки, П<ьер> думал невозможным ступить на них, но когда все поднялись, он пошел прихрамывая, [и] но потом, когда разогрелся, пошел без боли, хотя к вечеру страшнее еще б<ыло> смотреть на ноги. [Во время перехода все внимание Пьера б<ыло> постоянно устремлено на больные ноги и он] Но он не смотрел на ноги. Мазал салом, ежели мог достать, и думал о другом. Теперь только Пьер понял [этот спасительный клапан] [эту спасительную силу перемещения внимания] всю силу жизненности человека и [эту спасительную] спасительную силу перемещения внимания, вложенного в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, к<оторый> выпускает излишний пар, как только плотность его превышает известную [плотн<ость>] норму плотности. Он понял, что все относительно, кроме жизни. А жизнь есть Бог. Он не думал об этом, [но] он ни о чем не мог думать - во время переходов [он] все внимание его б<ыло> обращено на дорогу и больные ноги, во время отдыхов - на еду, тепло и на Карат<аева>, но он это чувствовал. И новая сила душевная вырастала в нем. "Жизнь, к<оторая> есть во мне, в Карат<аеве>, во всех - Бог, перемещается и движется [и пока] по каким-то мне не известным законам, и пока есть жизнь, есть все блаженство самосознания Божества".

* * *

27 числа утром Пьер шел в гору по дороге, глядя на свои ноги и на неровности пути. Изредка он взглядывал на толпу, окружающую его, на небо, затянутое свинцовыми низкими тучами, и опять на свои ноги. Он считал шаги по три, загибая на пальцах, и что-то такое важное, бессознательно далеко и глубоко где-то, что-то утешительное думала его душа.

"Да, Каратаев где?" - подумал он и, остановившись, [и оглядыв<аясь>] оглянулся назад. Из-под горы виднелась в толпе других движущихся приглядевшихся [фигур] товарищей фигура Каратаева, покрытого рогожкой. [С ним лил<овая> шавка. Он б<ыл> почти позади всех. П<ьер> опять стал смотреть на ноги. Два фр<анцуза> из депо [поравнялись с ним] сидели на краю дороги [и говорили], ели что-то и громко говорили. П<ьер> поднял голову, посмотрел на них, прислушался - они жаловались друг другу, ругались на свое положение. П<ьер> хотел отвернуться, как вдруг он заметил, что оба фр<анцуза>] Он сидел и подле него лил<овая> шавка. И около него стояло несколько человек. "Что такое? - подумал П<ьер>, - уж не отстал ли он". П<ьер> вернулся назад и услыхал слова немца-солдата:

- Der Alte kann nicht mehr gehen.

- Nun lass ihn .

П<ьер> подошел к Каратаеву.

- Прощавай, П<етр> К<ирилыч>, мочиньки моей нет, - сказал П<латон>*. Он каза<лся) стариком теперь. - Прощай**, красно солнушко, - сказал он торжественным голосом***, перекрестился**** на все четыре стороны и опять сел*****.

*(><- Старик больше не может идти.)

**(Прощай, мое)

***(сказал он, еще выше подняв глаза )

****(перекрестился, поклонился)

*****(и опустил голову. - Что ты? Что ты? - с ужасом сказал Пьер)

- Смерть пришла, - сказал он*.

*(пришла, - не поднимая глаз, чуть слышно сказал Платон )

- Ну оставь его. - нем. >

- Прощавай, Кирилыч, - тихо и просто сказал Платон, с трудом подняв свои светлые глаза к Пьеру

П<ьер> обратился к немцу. Он хотел [сказать, что] просить, нельзя ли посадить его. Немец перебил его:

- Sei nur ruhig, wir thun den armen Kerl nichts Kann kuhig sterben*.

*(<- Будь покоен. Мы ничего бедняге не сделаем. Пусть умрет спокойно. - нем.))

- Aber, - начал было Пьер.

- A vos places!* - вдруг закричал голос. [Два офицера, говорившие)] Два фр><анцуза>, из сидевших на краю дороги и евших что-то, вскочили, вытянулись, оправляясь, и со всех сторон послышались крики команды и [впер<еди>] с левой стороны, рысью объезжая пленных, показались кавалеристы, хорошо одетые, на хороших лошадях. Пленные сбились в кучку, их столкнули с дороги. Пьера протолкали вперед. Конвойные сбежались вместе. [Фр<анцузы>] Отставшие от депо побежали к своим.

<По местам! - фр.>

- L'Empereur! L'Empereur! Der Kaizer!

И только что проехал сытый конвой императора (П<ьер> [не] давно не видал ни сытых людей, ни лошадей и с удовольствием смотрел на них), как загремела карета цугом на серых лошадях, послышались: "Vive l'Empereur! V<ive> l'E<mpereur!>", - и генерал, нагибаясь, ехал рысью у окошка, выслушивая то, что из окна говорил Император. П<ьер> в первый раз мельком увидал его лицо. Распухлое, без[с]мысленное, холодное лицо с складкой беспокойства между бровей. Ген<ерал>, к<оторый> вел депо и говорил с Имп<ератором>, отстал от кареты и остановился подле Пьера, несколько офице<ров> сбежалось к нему, солдаты тоже окружили его. [На] У всех были веселые, счастливые, самоуверенные, улыбающиеся лица.

- Qu'est ce qui'il a dit?.. Je le disais bien. Oh quand il s'y met*, - слышал Пьер радостные возгласы, и одну секунду он сам поддался этому общему радостному чувству - ему тоже показалось, что что-то случилось радостно освежающее. Но тотчас же он опомнился, [и] оглянулся на Карат<аева>, сидевшего все на том же месте, и вернулся к нему. Но его остановили, и солдаты, прежде добрые и по-домашнему обращавшиеся с пленными, сердито крикнули на него и всем пленным велели двигаться. Конвой шел на месте и все, пришедшее в форменное состояние, продолжало так же двигаться. По пути, по к<оторому> проехал И<мператор>, ехала еще его отставшая свита, и офицеры, собравшиеся у края дороги, перекидывались с ними ласковыми [глаз] речами.

*(<- Что он сказал? Я ведь говорил. О, если он возьмется. - фр. >)

Пьер [поверн<ул>] пошел опять вперед на гору, прихрамывая больше, чем прежде. Он сильно разбередил себе правую ногу. Он слышал командные слова немца-офицера, видел, как один из конвойных солдат вернулся назад, осматривая ружье, и он шел не оглядываясь.

Л.Н. Толстой. Ясная Поляна. 1862 г. На фотографии - автограф С.А. Толстой

[Солдат и то] [Сне<г>] - Вот и снег пошел, - сказал шедший подле Пьера пленный. [П<ьер> поднял голову, хлопья снега] Пьер тогда заметил только, что земля покрывалась белыми крапинками. Он взглянул, как колеблющийся белый [саван] кисейный полог мота<ется> со всех сторон. Вдруг сзади послышался выстрел. "Не может быть", - подумал Пьер. Он оглянулся. На том месте, где сидел Каратаев, был дым, что-то белое возвышалось на дороге [шавка выла там], и солдат-немец бежал оттуда стороной дороги с дымящимся ружьем.

Снег все шел сильнее и сильнее. [Ногам] Раны на ногах ныли и болели так сильно [что П<ьер>] в снегу, что П<ьер> не мог думать. - Вдруг страшный* звук послышался от того места из-под горы. [Неу<жели>] "Кто это?" Это выла шавка над трупом Платона. - Ну еще, еще, сыпься**, еще покрывай всю землю***. Нойте еще, еще, - приговаривал Пьер снегу и своим ногам.

*(странный)

**(сыпь)

***(покрывай все)

* * *

На полях: Фигнер

В снегу и метели Депо и пленные и обоз маршала остановились [на ночлег среди поля. Пленн<ые>] у [перв<ой>] разоренной деревни. [Пьер] Все сбилось в кучу у костров. П<ьер> подошел к костру, к<оторый> развели [пленные и угревшись] фр(анцузские) офицеры Депо. Никто не отогнал его. Он лег спиной к костру и <заснул>.

2-я редакция

[23 октября партия пленных, в которой находился Пьер, подходила к бывшей большой, но вполне разоренной деревне в 80-ти верстах не доходя Смоленска.] О той партии пленных, в которой был Пьер во время всего своего движения от Москвы, не было от фр(анцузского) начальства никакого нового распоряжения. Она теперь, 22 октября, находилась уже не с теми войсками и обозами, с которыми она вышла из Москвы. Половина обоза с сухарями, который шел за ними первые переходы, была отбита казаками, другая половина уехала вперед, пеших кавалеристов, которые шли впереди, не было ни одного больше, они все исчезли. Артиллерия, которая первые переходы виднелась впереди, заменилась теперь огромным обозом маршала Жюно, конвоируемого Вест фальцами. Сзади пленных [шли] ехал обоз кавалерийских вещей. Но кроме этих двух обозов, по всей дороге, перегоняя и отставая от них, тянулись отсталые поляки и итальянцы, которых прежде не было.

(На полях: П<ьер> улаляется его невольно, чтобы не пасть духом. Рассказ о купце)

От Вязьмы прежде шедшие тремя колоннами французские войска шли одной кучей. Те признаки беспорядка, которые заметил Пьер на первом перевале из Москвы, теперь дошли до последней степени. Дорога, по которой шли, с обеих сторон была уложена мертвыми лошадьми [и отсталыми людьми. Люди эти были все босые, оборванные и сердитые*] [и мертвыми людьми] и [отста] босыми, оборванными людьми, отставшими от разных команд. Несколько раз во время похода [от Москвы до С<моленска>] бывали фальшивые тревоги, и солдаты конвоя бросались стремглав, давя друг друга, бежать и, [иногда] разбегаясь в разные стороны заслыша казаков, опять собирались и, жалуясь на свою судьбу, продолжали идти**. Эти три сборища, шедшие вместе, - кавалерийское Депо, Депо пленных и обоз Жюно, все еще составляли что-то отдельное и цельное, хотя и то, и другое, и третье быстро таяло. В депо, в котором было 80 повозок сначала, теперь оставалось не больше 20-ти, остальные были отбиты или брошены. Из обоза Жюно тоже было оставлено и отбито несколько повозок. Три повозки были разграблены набежавшими отсталыми солдатами из корпуса Даву. Из разговоров немцев Пьер слышал, что к этому обозу ставили караул больше, чем к пленным, и что один из их товарищей, солдат-немец, был расстрелян по приказанию самого маршала за то, что у него нашли ложку серебряную, принадлежавшую маршалу.

(На полях: лошади по дороге, мароде<ры>)

*(и жестокие)

**(солдаты конвоя поднимали ружья, стреляли и бежали, но потом опять собирались и бранили друг друга за напрасный страх)

Больше же всего из этих трех сборищ растаяло депо пленных. Из 330-ти человек, вышедших из Москвы, теперь оставалось меньше ста. Пленные еще более, чем седла кавалерийского депо и чем обоз Жюно, тяготили конвоирующих солдат. Седла и ложки Жюно, они понимали, что могли на что-нибудь пригодиться, но для чего было голодным и холодным солдатам стоять на карауле и стеречь таких же холодных и голодных русских, которые мерли и отставали дорогой и которых велено было пристреливать, было не только непонятно, но и противно.

С самого выхода из Москвы угроза о пристреливании отсталых ни разу не исполнялась. Хотя большая половина пленных не умерла, а отстала, и Пьер замечал, как солдаты конвоирующие сами, чтобы избежать исполнения страшного приказания, выпроваживали отсталых за цепь или делали вид, что не видят их, но все-таки угроза существовала, офицеры повторяли ее, и когда-нибудь они могли быть поставлены в необходимость исполнить это страшное приказание.

В плену, в балагане Пьер узнал не умом, а всем существом своим - жизнью, узнал всю великую разгадку жизни, давшую ему успокоение. Он узнал, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка; но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую утешительную истину - он узнал, что на свете нет ничего страшного, что, так как нет на свете положения, в котором бы человек был счастлив, нет положения, в котором бы он был несчастлив. Он узнал, что есть граница страданий и что эта граница очень близка, что тот человек, который страдал от того, что в розовой постели его завернулся один листок, точно так же страдал, как страдал он, засыпая на голой, сырой земле, остужая одну сторону и согревая другую, что когда он, бывало, надевал свои бальные узкие башмаки, он точно так же страдал, как и теперь, когда он шел уже босой совсем (обувь его давно растрепалась), ногами, покрытыми волдырями и болячками.

Из всего того, что потом и он называл страданием, но которое тогда он почти не чувствовал, главное - были босые, стертые, заструпелые ноги. (Лошадиное мясо было вкусно и питательно, селитренный букет пороха, употребляемого вместо соли, был даже приятен, холода большого не было, и днем на ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры, вши, евшие его, согревали его тело.) Одно было тяжело в первое время - это ноги. Во второй день перехода, осмотрев у костра свои болячки, Пьер думал невозможным ступить на них, но когда все поднялись, он пошел прихрамывая, и потом, когда разогрелся, пошел без боли, хотя к вечеру страшнее еще было смотреть на ноги. Но он не смотрел на ноги, мазал их салом, когда мог достать, и думал о другом. Он не видел и не слышал, как пристреливали отставших пленных. Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенного в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму плотности. [Он понял, что жизнь совершенна и прекрасна, потому что жизнь есть все*.] Он ни о чем не мог думать, во время переходов все внимание его было обращено на дорогу и больные ноги; во время отдыхов - на еду, тепло и сохранение своих сил, но он это чувствовал, в особенности, глядя на Каратаева и слушая его, и новая сила душевная вырастала в нем.

*(плотности, жизнь есть все.)

На полях: Пьер думает о рассказе Каратаева

* * *

23-го числа утром Пьер шел в гору по дороге, глядя на свои ноги и на неровности пути, и думал, как он всегда думал, не о Каратаеве, а о том, что [выражалось в] было понято им из Каратаева. Изредка он взглядывал на толпу, окружающую его, на небо, затянутое свинцовыми низкими тучами, и опять на свои ноги. Он считал шаги по три и загибал на пальцах. И что-то такое важное, бессознательно далеко и глубоко где-то, утешительное думала его душа. ["Да Каратаев где?" - подумал он и остановился, оглянулся назад. Из-под горы виднелась в толпе других движущихся, приглядевшихся товарищей фигура Каратаева, покрытого рогожкой. [За ним] Впереди его бежал серый. И вдруг, увидав эту круглую фигурку, Пьеру ясно, сжато вспомнилось вчерашнее ночное высокое впечатление, [когда он подошел к Карат(аеву)] полученное им от Каратаева]. Это было впечатление душевной свободы, красоты и вечности. Это было впечатление прелести безвинного страдания, и впечатление и мысли эти были в связи с Карата(евым)*.

*(Было: вечности. - Да, да - сказал себе Пьер, - это так, слава Богу, - и он пошел дальше. [Разговор этот, произведший такое сильное, радостное впечатление на Пьера, был следующий.] Радостное лицо Каратаева, оживлявшееся тем больше, чем больнее и тяжелее б<ыло> страдание, стояло перед глазами Пьера.)

Прежний, введенный при выходе из Москвы порядок, чтобы пленные офицеры шли отдельно, а солдаты отдельно - уже давно был уничтожен, все те, которые могли идти, шли вместе, и Пьер с третьего перехода уже опять соединился с Каратаевым и его лиловой кривоногой шавкой. Каратаева не оставляла напущенная, как он говорил, на него тряска, и он слабел с каждым днем; но с сносливостью, составлявшей главную черту его характера, все шел, не жаловался, только ложился, покоряясь болезни, стонал у костра и лежал так до середины ночи, когда его отпускал пароксизм, тогда он вставал, садился и по-прежнему любил беседовать. В эти часы Пьер иногда подходил к нему.

[В середине ночи] [Накануне] [Вчера] 22 октября в ночь, иззябнув у потухшего костра, П<ьер> встал и пошел [ходить] [отыскивать гор<ящий>] к ближайшему, лучше горящему костру. [Он под<ошел>] У костра, к кот<орому> он подошел, сидел Платоша, укрывшись, как ризой, с головой шинелью, и рассказывал солдатам своим спорым приятным голосом знакомую Пьеру историю. Несмотря на тяжелый запах и страх жалости к этому человеку, П<ьер> взял на себя и подошел к Каратаеву.

- Что, как твое здоровье? - спросил он. Плат<он> никогда не понимал этих вопросов. Он не знал, как было его здоровье. Он знал, что умирает, как он говорил, а как - никто не мог знать.

- Ну, что силы-то есть еще. Прейдешь, кто же знает, как Бог пон<и> т*, - отвечал К(аратаев) с некоторою досадой, преимущественно п(отому), ч(то) его оторвали от рассказа [ко(торый)] его истории.

*(понит, Бог души не вынет, душа не выйдет )

- И вот, братец ты мой, - продолжал Кар(атаев) с улыбкой на худом, бледном лице и с особенным радостным блеском в глазах. - Вот, братец ты мой... - П<ьер> знал эту историю давно. Каратаев раз 6 ему одному рассказывал эту историю и всегда с особенным счастьем. Но как ни хорошо знал П(ьер) эту историю, он присел слушая, и тот тихий восторг, к(оторый), видимо, испытывал К(аратаев) рассказывая, сообщился и Пьеру. История эта была о [купце] старом купце, благообразно и богобоязненно жившем с семьей и поехавшем однажды с товарищем, богатым купцом, к Макарью. Остановившись на постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день найден товарищ купца зарезанным и ограбленным. [Нож, кот<оры>) зарезан ку<пец>] Окровавленный нож найден под подушкой старого купца. Купца судили и наказали, кнутом и выдернув ноздри [и зак<овали>].

- Как следует по порядку, - говор<ил> К<аратаев>, - сослали в каторгу. [Что ж] И вот, братец ты мой, - (на этом месте П<ьер> застал рассказ Кар<атаева>) уж десять лет, или больше, прошло тому делу. Собрались они - каторжные-то, вечером, так же вот, как мы с тобой, и купец с ними. Уж совсем седой старик стал. И пошел* разговор, кто за что судим, в чем Богу виноват. Стали сказывать: тот душу загубил, тот - две, тот, беглый - так, ни за что, тот поджег. Стали старика спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь. Так и так, - говоhит, - я, ребятушки, безвинно напрасно страдаю. Да Божью власть не руками скласть. Никого, мне, только хозяйку да детей жалко. [К] [И Каратаев, грустно улыбаясь блестящими глазами, долго смотрел на огонь, поправил его.] Так и так, - говорит, и рассказал им, значит, как все дело было. Случись в их компании тот самый человек, значит, что убил купца. Где, говорит, дедушка, было. Когда, в каком месяце, все расспросил. Подходит таким манером к купцу. Хлоп в ноги. За меня ты, говорит, старичок, [по<страдал>] страдаешь. Правда истинная. Занапрасну, говорит, ребятушки, человек этот мучится. Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе подложил. Прости, говорит. - Кар<атаев> замолчал, грустно улыбаясь, глядя на огонь и поправ<ляя> поленья.

*(И зашел)

- Старичок и говорит: "Бог, мол, тебя простит. [Не на<шим>] Так, говорит, мне судьба, мол, была". Что думаешь, соколик, - все светлее и светлее сияя восторженной улыбкой, говорил Каратаев, как будто в том, что он теперь имел рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа. - Что же, думаешь, объявился этот убийца самый по начальству. Я, говорит, 6 душ загубил (большой злодей был), но всего мне жалче старичка этого, что и дети, и жена его из-за меня [постр<адали>] пропали. [И о] Объявился таким манером, как следует, все по порядку списали, послали бумагу, как нужно. [Пок<а>] Купец и говорит: "Мне своего дома не видать, да и не след мне с рваными ноздрями в мой город идти. А что присудил мне Бог, тому и быть. С вами жил 10 годов, с вами и помру. Все одно - Бога сила". Так и помер дружок на каторге, - быстро закончил Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой.

Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, к<оторая> сияла в лице К<аратаева> при [расс<казе>] представлении о безвинности страдания - это смутно наполняло теперь душу Пьера.

- A vos places*, - вдруг закричал голос.

*(<По местам - фр.>)

Между пленными и конвойными произошло радостное смятение и ожидание чего-то счастливого и торжественного. Со всех сторон послышались крики команды, и с левой стороны, рысью объезжая пленных, показались кавалеристы, хорошо одетые, на хороших лошадях. На всех лицах было выражение веселого напряжения, к<оторое> бывает у людей при близости высших властей. Пленные сбились в кучу, их столкнули с дороги; конвойные построились.

- L'Empereur! L'Empereur! Der Kaizer! - и только что проехали сытые конвоя Императора, как загремела карета цугом на серых лошадях, послышалось:

- Vive L'Empereur! vive l'Empereur! - И Пьер мельком увидал спокойное, красивое, [несколько] толстое и белое лицо человека в треугольной шляпе*. Взгляд Император [невольно] обратил на крупную, заметную фигуру Пьера, и в том выражении, с к<оторым> Имп<ератор> [отве<рнулся>] нахмурился и отвернул лицо, П<ьеру> показалось [сострада<ние>], что он увидал желание скрыть свое сострадание.

*(Было: спокойное, красивое и безжизненное лицо)

Генерал, который вел депо, с красным испуганным лицом, погоняя свою худую лошадь, скакал за каретой. Несколько офицеров сбежались вместе, солдаты окружили его. У всех были взволнованно напряженные, улыбающиеся лица.

- Qu'est се qu'il a dit?.. Qu'est ce, qu'il a dit?*.. - слышал Пьер.

*(<Что он сказал? - (фр.) >)

Во время проезда Императора пленные сбились в кучу, и Пьер увидал Каратаева [в его шине <ли>], к<оторого> он не видал в нынешнее утро*. Каратаев в своей шинельке сидел, прислонившись к березе, и что-то странное, умиленное и решительное б<ыло> в его лице. Это умиленное выражение устремленного на него взгляда заставило Пьера поспешно отойти от него. Когда пленные опять тронулись, Пьер оглянулся назад. Каратаев сидел на краю дороги и [что-то] два француза что-то [крича<ли>] говорили над ним. [Пленные двинулись опять] П<ьер> не оглядывался больше [на Каратаева].

*(Было: в нынешний день)

Пьер шел прихрамывая в гору; [и прежние смутно утешительные мысли о прелести безвинного страдания опять занимали его]. Сзади, с того места, где сидел Каратаев, послышался выстрел. Выстрелы часто слышались на походе. Пьер стал думать о том, [скоро] сколько оставалось переходов до Смоленска. [И] Из-за колеблющегося полога снега долго ничего не было видно. Наконец, показалась фигура [солдата] с трудом шедшего в гору с дымящимся ружьем знакомого Пьеру солдата*. Пьер внимательно присмотрелся к нему [и пошел дальше], как будто что-то новое было в нем для Пьера, и пошел дальше.

*(до Смоленска. Два французские солдата, из которых один держал в руке [высоко] снятое и дымящееся ружье, пробежали мимо [конвой<ных>] Пьера [и оди<н>]. Они оба были бледны, и во взгляде, к<оторым> один из них встретился с Пьером, б<ыло> похожее на то, что он видел в молодом солдате на казни.)

На полях: так же закон<о>, как и сн<ег>, совершилось

Собачий вой послышался* с того места, где сидел Каратаев. [- Что это? - И вдруг Пьер узнал этот голос [Это выла] и понял все, что он значил. Это выла шавка.] Пьер не понял теперь ни значения выстрела, ни воя, он только потом, вечером, когда между пленными не оказалось Каратаева, и шавка с поджатым хвостом прибежала к ним, смутно понял, что Каратаева [уже не было] застрелили, но никто из его товарищей, ни он сам не сказали этого**.

*(для Пьера. Собака завыла сзади)

**(где сидел Каратаев. Солдаты-товарищи, шедшие рядом с П<ьером>, не оглядывались так же, как и он, но [что] строгое выражение лежало на всех лицах. [- Должно, снег будет, - сказал один солдат. - Непременно будет, - сказал Пьер. - Да и пора.] )

* * *

Снег и метель прошли, но ночь была черная. Депо и пленные и обоз маршала остановились в деревне Кукуевке. Все сбилось в кучу у костров. Пьер подошел к костру, наелся лошадиного мяса, лег спиной к костру и тотчас же заснул. Он спал опять тем же сном, каким он спал в Можайске после Бородина. Опять события действительности соединялись с сновидениями, и опять кто-то, сам ли он или кто-то, говорил ему мысли и даже те же мысли, которые ему говорили в Можайске.

"Жизнь есть все, жизнь есть Бог.

Все перемещается и движется, и это движение есть Бог, и пока есть жизнь, есть наслаждение самосознания Божества.

Любить жизнь - любить бога.

На полях: учитель, глобус - вот Каратаев

Труднее и блаженнее* всего любить эту жизнь в своих страданиях, в безвинности страданий".

*(Было: труднее)

"Постой", - вдруг сказал Каратаев*. И он показал Пьеру шар**, не имеющий размеров [но шар...]. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались, сливались из двух-трех в одну, уничтожали одна другую. Каждая стремилась разлиться, захватить в себя все, и другие сжимали ее, сами стараясь разлиться. "Вот жизнь", - сказал Каратаев***. И П<ьер> удивлялся, что Кар<атаев> мог говорить так, но понимал его****. В середине Бог, и каждая капля стремится расшириться, чтобы в наибольших размерах отражать его. И растет, и сливается, и сжимается, и уничтожается, и опять всплывает. "Понял ты, друг мой", - сказал Каратаев*****.

*(сказал учитель-женевец )

**(показал Пьеру глобус - шар)

***(сказал учитель)

****(удивлялся тому, как это все б<ыло> ясно)

*****(всплывает. "Вот он, Каратаев, вот разлился и исчез", - сказал учитель)

В середине ночи Пьера разбудили крики и выстр<елы>, произведенные Долох<овым>, но он ничего не понял [и тотчас опять заснул]. [Собачонка около него, солдат посмотрел. И вдруг связалось: выстрел, вой, лицо солдата, отсутствие Карат<аева>, - но [вой] ему не дано б<ыло> понять. Он стал думать: вид из дома в Киеве; лег наземь и заснул.] Он приподнялся сидя. Один русский солдат сидел у костра и ласкал [соба<чонку>] лиловую собачонку, которая, виляя хвостом, сидела около него.

- А, пришла? - сказал Пьер. - А Пла...

Солдат нахмурился [и ничего не ответил. И вдруг в [уме] воображении Пьера мгно<вено>]. И Пьер не договорил. В его воображении вдруг, одновременно связываясь между собой, возникло воспоминание о взгляде, кот<орым> смотрел на него П<латон>, сидя под деревом, о выстреле, слышанном на том месте, о вое собаки, о [лицах] преступных лицах двух фр<анцузов>, об отсутствии Каратаева на этом привале, и он готов уже был понять, что Каратаев убит; но в то же самое мгновение в его [воображении возникло] душе, взявшись Бог знает откуда, возникло воспоминание о вечере, проведенном им с красавицей полькой [на бал <коне>] летом, на балконе своего киевского дома. И все-таки, не связав воспоминаний нынешнего дня и не сделав о них вывода, Пьер лег, закрыл глаза, и картина летней природы смешалась с воспоминанием об купании [в жар<у>], и он опустился куда-то [и над головой его сошлась опять вода забвения] в воду, так что вода сошлась над головой.

Перед восходом солнца его разбудили громкие и частые выстрелы и крики. Мимо Пьера пробежали французы.

- Les cosaques, - кричал один, и через минуту толпа русских лиц окружила [окр] [все похожи были на Каратаева] Пьера. Долго не мог понять Пьер того, что с ним было. Но [когда он] со всех сторон он услыхал вопли радости товарищей.

- Братцы, родимые мои, голубчики, - [кр<ичали>] плача, кричали старые солдаты, обнимая казаков и солдат. Солдаты и казаки, радостно улыбаясь, окружали пленных и предлагали кто платье, кто сапоги, кто каши. Пьер рыдал, сидя посреди их, и не мог выговорить слова [и нагибаясь то к тому, то к другому, целовал всех]. Он обнял первого солдата и, плача, целовал его.

Петя стоял подле этой смещавшейся толпы освобожденных пленных и солдат Ден<исова> и Дол<охова> и не чувствовал, как слезы текли по его щекам. Когда он заметил свою слабость, он, устыдившись ее, обтер рукавом глаза и пошел к другому концу деревни, [у которой] где слышался громкий говор [фр<анцузов>] сдавшихся французов.

После точки помета: В конце.

Главы, посвященные рассказу о плене Пьера, более всего подверглись изменениям: в них сосредоточены главные мысли всего романа. Освобождение Пьера из плена и cмерть Платона Каратаева - это кульминация развития философской темы книги. Она раскрывается в движении героев к духовному миру и равновесию.

Сохранился автограф, его копия, сделанная Софьей Андреевной, и три корректуры из семи. Значительные изменения были сделаны в той части наборной рукописи, которая не сохранилась. Тем не менее рукописи, имеющиеся в нашем распоряжении, заметки на полях и печатный текст позволяют восстановить историю текста этих глав.

Содержание 1-й редакции существенно отличается от последующих: события происходят 27 октября, когда пошел первый снег, и Платон оказался первым из пленных, кого пристрелили. На полях одной из предшествующих рукописей Толстой написал конспект 1-й редакции: "Зима началась поздно. 27 окт<ября> первый снег. Спасит<ельный> клапан, погнали. Шитье рубахи, обозы. П<ьер> не видит - смотрит, куда поставить ногу. Снег. - Жюно, обоз, задержали. Жалели, не расстреливали".

Снег - один из ключевых образов этой части - символ освобождения России от французов, которым он принес гибель. Это белый "саван", скрывающий и врачующий раны русской земли и душевную боль Пьера: "Ну еще, еще, сыпься, еще покрывай всю землю. Нойте еще, еще, - приговаривал Пьер снегу и своим ногам". Духовный смысл смерти Платона в автографе еще не раскрыт. Толстого пока интересует возрождение Пьера, его постижение абсолютной ценности жизни: "Жизнь есть Бог". Ожидание смерти, помилование, расстрел невинных "поджигателей" - все это разрушило душевный строй героя. "Мир завалился", чтобы начать строиться на совершенно иных, прежде не ведомых основах.

Освобожденной душе Пьера открылось сознание красоты и бессмертия: "Как ни странно было это сборище людей, как ни странно [хотели они ненавидеть друг друга] враждебны были эти люди между собой, тихая [любовная] [величественная любовь] красота этой ночи поглощала их странность и злобу и любовно [сливала их в одно прекрасное целое] соединяла их.

Месяц взошел выше, серебром обливая далекие поля и леса, выступившие в его свете. [Костры тухли, люди засыпали.] За далекими полями и лесами открывалась все дальше и дальше светлая мгла. "Благодарю тебя, господи, помилуй меня", - [говорил] сказал себе Пьер, вернувшись к костру, лег и заснул".

И как следствие этого открытия Пьера - познание "не умом, а всем существом своим - жизнью", что человек сотворен не для страданий, а для счастья.

Это сознание и было "спасительным клапаном", сохранявшим силы Пьера в плену. Оно дало ему внутреннее равновесие и меру, которые он тщетно искал прежде в книгах и масонстве. Пьеру, как когда-то раненому князю Андрею, дана встреча с развенчанным кумиром юности - Наполеоном: "Распухлое, безмысленное, холодное лицо с складкой беспокойства между бровями => спокойное, красивое и безжизненное лицо => спокойное, красивое, несколько толстое и белое лицо человека в треугольной шляпе". И если для князя Андрея Наполеон был олицетворением суетности, то для Пьера - смерти и сострадания. Вихрь настроений, поднятый каретой Наполеона, пробудил у французов жестокость: Каратаева пристрелили.

Софья Андреевна переписала автограф. Копия подверглась значительной правке, изменилась композиция текста. Затем Толстой написал на отдельном листе и полях копии легенду о купце, к этому тексту присоединил копию описания сцены встречи Пьера с Долоховым: она была полностью зачеркнута, а вместо нее на полях появилось описание сна о шаре-глобусе.

Так сложилась 2-я редакция.

В ней Толстой уделяет основное внимание смерти Платона. На полях одной из копий конспективная запись: "Общее. Спасительн<ый> клапан. Страдание. Отвернулся от Кар<атаева>, к<огда> убивали его. Пьера губит и убивает порядок. Оставить, не оставлять? Взять. (На горе в грязи.) Постепенно приходил в бедственное положение и не заметил Карат<аева>, все шел. (Платон: не пойду дальше.) Погнали. Вид обоза, растрескались ноги. Карат<аев>: "Прощай, П<етр> К<ирилыч>, красно солнушко. Бог души не возьмет, сама не выйдет".

От текста 1-й редакции неизменным осталось только описание новых ощущений Пьера: "В плену, в балагане Пьер узнал..."

Остальной текст сначала подвергся значительной правке, а потом и вовсе был заменен. Толстой зачеркнул описание первозимья (возможно, потому, что Софья Андреевна, переписывая, пропустила одну строчку), изменил дату - 23 октября и сосредоточил свое внимание на Каратаеве и отношении к его смерти Пьера, конвойных, пленных. Появилась тема нравственной ответственности солдат, расстрелявших Платона. А главное, на полях первой страницы Толстой записал: "рассказ о купце". На отдельном листе был написан рассказ Платона о красоте безвинного страдания, о преступлении и наказании, неподвластных суду и воле человека. Притча Платона создала в Пьере "впечатление душевной свободы, красоты и вечности". Это высокое впечатление отчуждало его, лишало жалости и страха.

Таким образом был подготовлен безболезненный уход Каратаева, но не найдена роль Пьера. Прощается или нет с Платоном? Слышит? Знает? Понимает? Понимает значение выстрела и воя собаки не тогда, когда слышит, а только вечером, когда Каратаева не оказалось на привале.

Толстой создает поэтический образ торжественного покоя: Каратаев, прислонившийся к березе, о которой он любил петь: "родимая березенька и тошненько мне", и промчавшаяся карета Наполеона. В этой сцене - весь смысл книги, где война и мир находятся в трагическом и неразрывном единстве.

Но этот образ был найден не сразу. Толстой сделал несколько набросков на отдельном листе: "сидел, прислонившись к березе, и что-то странное, умиленное и решительное было в его глазах => и что -<то> новое, торжественное и [вместе] давно знакомое, тихо радостное и умиленное=> в лице его [было] кроме вчерашнего радостного умиления было новое выражение торжественности.

Он смотрел на Пьера круглыми добрыми глазами, в которых стояли слезы, и, видимо, [ждал] звал его (к) себе и хотел ему сказать что-то. => В лице его, кроме выражения вчерашнего радостного умиления при рассказе о безвинном страдании купца, светилось еще выражение тихой торжественности.

Каратаев смотрел на Пьера своими добрыми круглыми глазами, подернутыми теперь слезами, и, видимо, подзывая его к себе, хотел сказать что-то".

Круглые глаза и круглая фигура Каратаева станут для Пьера прообразом "живого, колеблющегося шара". Каратаев, который "не мог понять ни цены, ни значения отдельно взятого действия или слова", был для Пьера "олицетворением духа простоты и правды", мира как неделимого и непостижимого целого.

Каждая страница книги должна была, по замыслу Толстого, вести читателя к постижению этого целого.

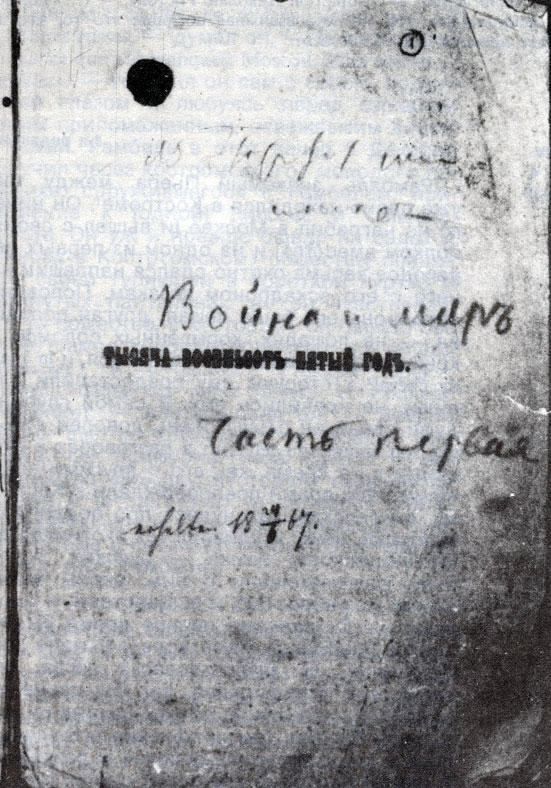

Замысел книги воплощен в ее названии. Слово "мир" толкуется по-разному. Это вызвано тем, что по старой орфографии значения слова выражались различным написанием буквы "и": восьмиричное - "и", десятиричное - "i". В первом случае слово обозначало только одно - согласие, антоним слова "война", во втором - все остальные значения - народ, вселенная и т. д. В наборной рукописи Толстой написал на титульном листе антонимичное словосочетание "Война и мир", подразумевая только одно значение, восходящее к древнему источнику - Евангелию. Логика замысла и история текста подчинены общему движению - от войны, вражды, сомнений к миру, согласию, любви. Это чувство мира открылось князя Андрею на Аустерлицком поле: "Совсем не так, как я бежал..." С этим чувством молились кн. Марья и Наташа, оно неистребимо жило в Денисове, Каратаеве, Кутузове, Пете и Николае Ростовых, заставило Пьера Безухова вычислять апокалиптическое число в своем имени, чтобы получить право на уничтожение Антихриста - Наполеона, а потом, уже в эпилоге это чувство соединило семьи Ростовых и Болконских, определило развитие характера Наташи и кн. Марьи, помыслы и стремления Пьера: "Мытолько для того, чтобы завтра Пугачев не пришел зарезать и моих, и твоих детей, - говорил он Николаю Ростову, - <...> это союз добродетели, это любовь, взаимная помощь; это то, что на кресте проповедовал Христос".

Шмуц-титул отдельного издания романа 'Тысяча восемьсот пятый год', который стал титульным листом наборной рукописи 1-го издания 'Войны и мира'. Новое название вписано Л.Н. Толстым карандашом

1-я редакция

Том IV часть 4 гл. I - III

[Рамбаль, знакомый Пьера, между, тем уже давно находился в Костроме*. Он ничего не награбил в Москве [и вышел с своим полком вмес<те>] и на одном из первых переходов весьма охотно сдался напавшим на него с его эскадроном казакам. Половина эскадрона его была пешая, другая половина - на лошадях, кормленных соломой с крыш, которые не могли двигаться, и la chair de cheval**, к<оторую> ему предоставили для пищи, не нравились ему. В самой глубине души своей он б<ыл> очень доволен d'avoir tire son epingle du feu***, но в разговорах с русскими в то время, как его с другими пленными офицерами препровождали в Кострому, он рассказывал чудеса про подвиги de la grrrande armee**** и удивлял тех охотников до фр<анцузского> языка - русских, которые) разговаривали с ним, своим мужеством, и храбростью, и рыцарством, и bonne mine*****. - С казаками первое время [б<ыл> плохо] Рамб<аль> [чувствова<л>] мало разговаривал, и, [чув<ствовал>] когда его вели******, все оглядывался, как бы сзади не ударил бы кто пикой, но чем дальше он шел в глубь России, тем положение его улучшалось и он становился веселее и развязнее. В самой Костроме его опять одели, [на] хорошо поместили и, кроме корм<овых> денег, [дре] давали много от благотворителей и приглашали в дворянские дома на вечера и обеды.

*(в Ярославле)

**(<конина. - фр. >)

***(<что ловко выпутался из беды> )

****(<великой армии>)

*****(<бодрым видом>)

******(вели, сняв с него сапоги и оружие)

"Cette fois cicelies ne m'echapperont pas, les comtesses russes, - думал он. - Je me rattraperais sur ce que j'ai manque a Moscou. Elles sont b.....gentilles"*,- говорил он сам с собою, подмигивая глазом и любуясь перед зеркалом своим припомаженным, освежевшим лицом и усами. Рамбаль в этот вечер 5 Декабря получил через костромск<ого> молодого помещика, сдружившегося с Рамбалем, приглашение к [одной] Princesse и Comtesse** вместе. Он уж и прежде бывал на балах и вечерах в Костр<омском> обществе, пленяя дам своей турнюрой в короткой куртке и обтянутых панталонах, но он чувствовал, что то общество, в к<отором> он бывал, было не самое хорошее общество, но теперь P<rincesse> и C<omtesse> Princesse Boug.... comment diable ces noms russes... et Comtesse Rossitordoff, - выговаривал он. - Balekine pretend que la Rossitordoff est gentille. Tant mieux".*** Он, прищурив глаза, сделал ту неприличную выходку, к<оторая> называется танцем у ф<ранцузов>, и собрался ехать. Princesse Boudou и Com<tesse> Rositordoff б<ы-ли> Наташа и кн<яжна> Марья. Они пригласили к себе Рамбаля.]

*(<"На этот раз от меня не уйдут русские графини. Я наверстаю то? что мне не удалось в Москве. Они очень ... милы">)

**(<княжне и графине>)

***(<Княжна и графиня, княжна Буг... Черт побери, эти русские имена... и графиня Роситордова. Балекин утверждает, что Роситордова мила. Тем лучше.>)

* * *

Прошло [два месяца] две недели со времени смерти кн<язя> Андрея. [Вскоре после похорон Ростовы и кн<яжна> Марья с ними вместе переехали в Кострому.] Кн<яжна> Марья продолжала жить у Ростовых. Она ожидала ответа от посланного в Москву управляющего для приготовления для нее несгоревшего их дома. Она приглашала Ростовых ехать вместе с собой в Москву, [но] и Ростовы ничего не могли обещать*. Наташа опять была больной, и в том положении, в кот<ором> она была, нельзя б<ыло> думать о [том] зимнем переезде в Москву. Кн<яжна> Марья тоже не решалась оставить Наташу, к к<оторой> она привязалась чувством, гораздо сильнейшим, чем дружба**. Насколько прежде ей не нравилась Н<аташа>, настолько сильнее теперь, после [тех минут] того времени, к<оторое> они одни пережили с ней вместе у умирающего Андрея, [она] к<няжна> М<арья> испытывала к [ней] Наташе робкое, осторожное и подобострастное обожание***. Она до сих пор ни о чем другом не могла думать спокойно, как о брате и его кончине, и [нич] любя Нат<ашу>, постоянно находясь с нею****, кн<яжна> М<арья> чувствовала, что она продолжала жить в мысли о брате. Со времени кончины кн<язя> А<ндрея> и до сих пор они ни разу не говорили о нем, но бесчисленные воздержания от речи о том-то и том-то, их взгляды, их присутствие говорило им, что, о чем бы они ни говорили, они говорили о нем. По совету докторов и по желанию графини они переехали на другую квартиру для того, чтобы избавиться от воспоминаний; но к<няжна> М<арья> и Н<аташа> так же не могли избавиться от этих воспоминаний, как они не могли избавиться от жизни. Воспоминание этих последних дней его овладело ими всеми. Одно только в жизни б<ыло> - эти воспоминания, остальное были скучные подробности, отвлекавшие от главного. А между тем они никогда не говорили про него. Им казалось, что то, что они видели, перечувствовали и пережили, не могло быть выражено словами. Что всякое упоминание о том, о чем-нибудь из его жизни (они чувствовали, когда Соня, граф<иня> говорили об этом) нарушало величие прошедшего и б<ыло> недостойно его.

*(Ростовы, дом которых сгорел дотла, находились в нерешительности - принять или не принять предложение княжны)

**(в Москву. Но без Ростовых кн<яжна> Марья не хотела ехать в Москву. Она теперь не могла себе представить жизни без Наташи.)

*** обожание, которое ее спасло от ее горя)

**** кончине и только с Нат<ашей>)

Кн<яжна> Марья имела занятие, свойственное ее любовной натуре, ухода за больной Наташей, но Н<аташа> не имела никакого занятия. Она сидела, лежала, ходила, ела, спала, говорила и все думала одно: "Смерть там. Как?" Но ни для Наташи, ни для кн<яжны> Марьи не было ничего страшного и жалкого, горестного в этом воспоминании, напротив, что-то могущественное и подавляюще прекрасное. Наташа б<ыла> больна, все говорили, но болезнь ее ничем другим не выражалась, кроме усталости. В ней был [переломлен] надорван нерв жизни. Она не чувствовала вызывающего действие впечатления, воспоминания, п<отому> ч<то> одно воспоминание и впечатление, поглотившее все [продо<лжало>] и ни к чему не вызывающее, продолжало действовать на нее. Она созерцала величие смерти и бесконечного.

[Но впечат<ления>] Н<аташа> б<ыла> слаба, бледна и худа, но ничто так не сердило ее, когда ей говорили, что она больна. Она [боялась] старалась делать то, что делают все здоровые, но силы ее заметно слабели.

[Три] Две причины были, к<оторые> ухудшали ее положение*: то, что она не высказывала того, что было на ее душе - что они никогда не говорили с к<няжной> Марьей, [то, что [воспоминание] впечатление смерти было так сильно, что заглушало все другие], и то, что физические силы ее слабели. И все три причины упадка ее духа носили в себе причины возрождения. То, что они не говорили между собой, как им казалось, [для того] потому что слова были низки и недостаточны для выражения того, что они чувствовали, делало то, что они понемногу, сами не отдавая себе в том отчета и не веря этому, - забывали. То, что физические силы слабели, [сделали то] казалось, еще больше должно было усилить ее упадок, а вместе с тем, тут только, когда она заметила упадок сил, она неожиданно почувствовала, как испугалась, встрепенулась жизнь, сидевшая в ней, стала пробовать свои силы и как неожиданно, подобно молодой траве, пробивающей по заилевшему лугу, стали выбивать самые неожиданные жизненные впечатления, как бы пробуя свои силы. Она [вдруг], думавшая, что она хочет смерти, не боится ее, любит ее, вдруг почувствовав близость ее, испугалась и стала спрашивать себя, жива ли она.

*(Было: к<оторые> увеличивали ее горе)

Но Н<аташа> сама не замечала этих невольных проблесков жизни - ей казалось, что горе еще все так же сильно, ничто живое ее не интересовало, и она думала только о своей смерти, когда неожиданный случай [под] показал ей самой присутствие этих, пробивающихся сквозь ил горя, игл травы жизни. - И причиною этому б<ыл> Рамбаль. Рамбаль б<ыл> приглашен кн<яжной> Марьей, п<отому) ч><то> приятель его рассказал гр<афине> Ростовой, как этот Р<амбаль> в Москве знал графа Безухова, про кот<орого> ничего не слышно б<ыло> и кот<орого>, знакомые его находили это особенно поразительным, считали умершим в один месяц с его женою. - [После] Кн<яжна> Марья уговорила Н<аташу> выйти [к нему] в гостиную. Она хотела ее развлечь интересом о Пьере. Р<амбаль> поговорил сначала с графом и гр<афиней> grrrande armee*, потом на вопрос кн<яжны> Марьи стал рассказывать о [Пьере] своем знакомстве с Пьером.

*(<великккой армии>)

[О, comme] - Si, je l'ai connu. Mais, madame, c'est plus, qu'un ami: c'est un homme qui m'a sauve la vie*. Рассказав, как ему б<ыла> спасена жизнь и как он простил преступника, Рамбаль, приняв ту поэтическую позу, которую он считал нужным принимать, говоря чувствительно, он начал рассказывать про вечер, проведенный с Пьером.

*(<- Да, я его знал. Но, сударыня, он мне больше, чем друг: этот человек спас мне жизнь.>)

- Oh! C'etait une de ces soirees qu'on n'oublie pas. Seuls sur les decombres de Moscou, nous nous sommes laisse' aller aux confidences intimes, aux doux pensees de l'amour. Oui, mesdames. II m'a parle de son amour, le pauvre cher ami qui devait perir; il m'a parle d'une femme qu'il avait aime sans lui avouer son amour. Une jeune fille char-mante qui avait fait un faux pas, mais qu'il aimait encore plus tendrement pour la juissance de pa-rdonner. Nathalie disait il...*.

*(<- Ах, это был один из вечеров, которые не забываются. Одни, среди развалин Москвы, мы пустились в задушевные признания, в нежные думы о любви. Да, сударыни. Милый, бедный друг, которому суждено было погибнуть, он говорил мне о своей любви, он говорил мне о девушке, которую он любил, не признаваясь ей в своей любви. Прелестная молодая девушка, она совершила ошибку, но он любил ее еще нежнее за радость прощения. Наталья, так он называл ее...> )

На полях: Приезд Веры и известие о Пете. Вдруг: 1) злоба на судьбу 2) презрение к В<ере> 3) потребность usefulness {полезности) 4) [любовь к] проснулась и увидала, какая прелесть кн<яжна> М<арья>, и полюбила, как любят чужое.

Как оно затихло, но затихало [в]. Жили в Москве. Болезнь, в Москву и вдруг приехал Пьер, и неожиданная краска.

Пьер - легко и все ясно. В Москву. Приехал к Наташе и вечером - готово волнение. Разговор к<няжны> М><арьи с Н<аташей>; из бани чистый, нет, жених.

* * *

В этот вечер в первый раз Н<аташа> заговорила с кн<яжной> Марьей о кн<язе> А<ндрее>.

- Я боюсь, мы забывали это, Мари. Ты помнишь?

И она заплакала...

Предварительный набросок 2-й редакции

Прошло две недели со времени смерти кн<язя> Андрея. Наташа и к<няжна> Марья были неразлучны. Они редко выходили из маленькой угловой комнаты, отведенной к<няжне> Марье, и ежели одна выходила, то другая спешила присоединиться к ней. Они сидели большей частью одни: Наташа - с ногами на большом диване, к<няжна> Марья или у стола, или против нее на кресле. Соня и графиня из-за стены и из-за двери слышали, что, когда они оставались одни, они, не переставая, говорили; но, когда к ним входили, они замолкали и очевидно было, что им тяжело и* им мешают.

*(тяжело присутствие посторонних и что)

[Кн. Марья] Они обе чувствовали одинаково, что над ними после того, что они пережили, остановилось и нависло грозное облако смерти, и, нравственно согнувшись и скрыв лицо, они-таки не смели поднять головы и взглянуть в лицо жизни. Всякое участие в вольной жизни представлялось им кощунством испытанного чувства.

В этой вольной жизни на каждом шагу встречались оскорбительные, недостойные воспоминания, как* смех [над] в середине таинственного хора, к пению которого они с напряжением продолжали прислушиваться. И потому они, сжавшись, свернувшись** от жизни, [ходили в ней] избегали ее, ходили в ней так, чтобы грозная нависшая туча не задела их, и жили только в своем мире, где, они знали, ни та, ни другая не нарушит той благовейной тишины, которая нужна была им. Они жили только тогда, когда они были вдвоем. [Они] И это сближение*** породило в них взаимное чувство, сильнейшее, чем дружба.

*(как пьяный)

**(согнувшись)

***(Это сближение между ними)

Это было исключительное чувство возможности жизни только в присутствии друг друга.

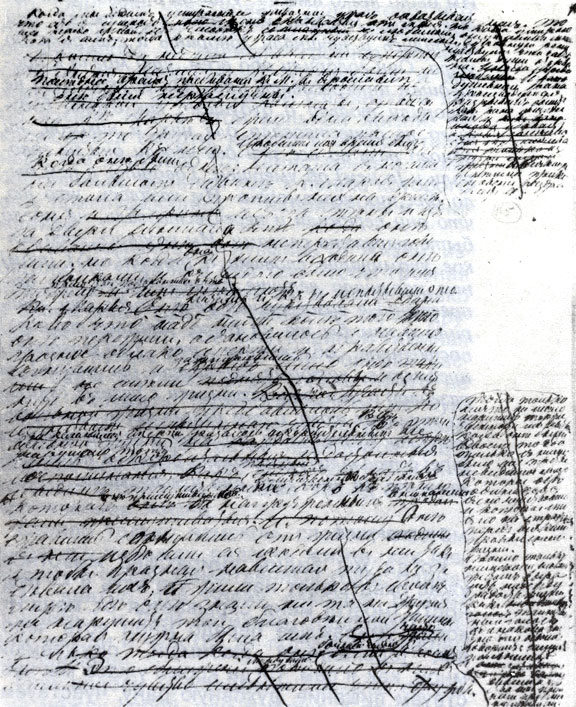

Первая страница автографа (три слоя правки) - предварительный набросок второй редакции, вторая и третья редакции гл.1 - 111, ч. 4, т. IV 'Войны и мира'

Им было легко вместе. Иногда они молчали целые часы. Иногда, уже лежа в постелях, они сходились и начинали говорить и говорили до утра. Они говорили обо всем, что могло в прошедшем интересовать одну или другую. Они не говорили только о будущем*, как будто будущего не существовало для них, и никогда, ни одного раза во все эти две недели они не говорили и [о нем] об умершем. Говорить о нем было для них невозможно. Им казалось, что то, что они пережили и перечувствовали, не могло быть выражено словами. Им казалось, что всякое упоминание словами о [прошл<ом>] [том] нем нарушало величие происшедшего. Но беспрестанные воздержания речи, когда они говорили о чем бы то ни было, [беспрес<танное>] постоянное обхождение тех [разговоров)] предметов, которые бы навели [на мысль] на разговор о нем: эти остановки с разных сторон на границах того, о чем нельзя было говорить, [еще] как будто чище, [и] яснее и величественнее [пре<дставляли>] постоянно держали перед глазами то, [о чем] что они чувствовали.

*(Но они никогда не говорили о будущем)

2-я редакция

Когда мы видим умирающее животное, ужас охватывает нас. То, что есть я - сущность [моего] меня скрывается от меня. Но когда умирающее передо мной есть человек [сделанный] любимый, ощущаемый мной, как я сам, тогда кроме ужаса мы чувствуем лишение, духовную рану, чувствуем, что часть нашей души оторвана. [Иногда, когда любимый] И [рана] душевная рана, производимая разрывом, болит, как рана физическая, и, как рана, иногда убивает, а когда залечивается, то залечивается только изнутри силой жизни, всякое же* внешнее прикосновение раздражает ее.

*(как рана физическая и всякое же)

Наташа и к<няжна> Марья испытывали это. Они обе чувствовали одинаково, что над ними после того, что они пережили, остановилось и нависло грозное облако смерти, и, нравственно согнувшись и зажмурившись, они не смели взглянуть в лицо жизни. Все в этой вольной жизни, не касающееся смерти, казалось оскорбительным, все нарушало тот таинственный, величественный, дальний хор, к пению которого они прислушивались с напряженным вниманием.

Они, сжавшись, согнувшись от жизни, избегали ее, ходили в ней так, чтобы грозная нависшая туча не задела их; и жили только в своем мире, где, они знали, ни та, ни другая не нарушит той благовейной тишины, которая нужна была им. Они большей частью были вдвоем. Тогда только ничто не могло нарушить торжественности их чувства. Когда они были вдвоем, тогда только с ними было еще третье невидимое лицо, которое обе одинаково ясно чувствовали и которое стояло на страже перед всяким проявлением жизни.