Глава восемнадцатая. Последние годы. Ценский начинается

В дни своего 80-летия, в 1955 году, у Сергея Николаевича было много встреч с читателями. Ценского вопросом о творческих планах не очень одолевали: одни знали, что он продолжает работать над эпопеей "Преображение России", другие, скептически настроенные, думали: какие там планы в 80 лет! Да, это возраст заслуженного отдыха. Но Сергей Николаевич об отдыхе и не помышлял. Едва отгремели юбилейные литавры, как он сел за письменный стол. Работал над "Преображением" - в "после-юбилейное время" он написал "Ленин в августе 1914 года" и начал делать наброски повести "Свидание"; ежедневно вел "Дневник поэта".

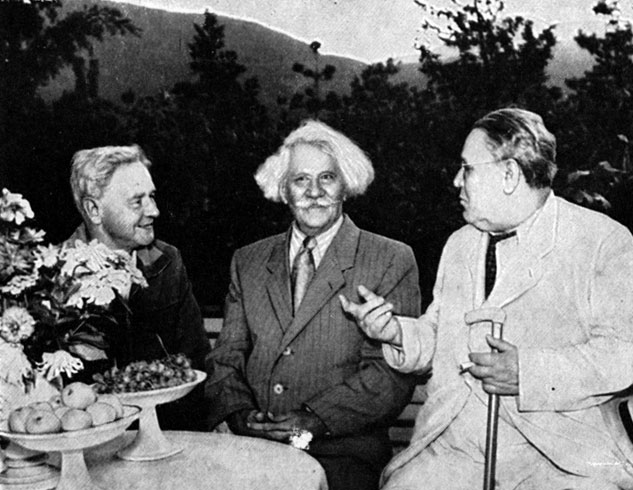

С. Маршак и член английского парламента Эмрис Хьюз в гостях у С.Н. Сергеева-Ценского. Алушта. 1956 г.

Было много планов и замыслов, самых разнообразных. Он решил написать цикл исторических рассказов. Уже есть сюжеты некоторых из них: "Набег запорожцев на Крым", "Одна турецкая пуля" (о ранении Кутузова в битве с турками под Алуштой) и т. д. Хотел писать пьесу о Рылееве. Или вот короткая запись в тетради: "Очень бы хотелось написать повесть-поэму о Владимире Мономахе". И рядом сделаны первые наброски. Спустя некоторое время снова запись: "Роман "Владимир Мономах" придется совсем оставить. Просто он как-то ни к чему, - не к лицу мне и не по летам". Сергей Николаевич собирался писать статьи о Чехове, Тургеневе, Гончарове, Лескове. Кое-какая черновая работа над статьями была проделана.

Почему именно об этих писателях и что это должны были быть за статьи? Сергей Николаевич считал, что наша литературная молодежь, да и писатели среднего и старшего поколения недостаточно освоили несметные богатства русской классической литературы. Он хотел в своих статьях показать Тургенева, Гончарова, Лескова и Чехова как художников слова; ранее уже были написаны статьи о Гоголе, Пушкине, Лермонтове.

Есть в тетради записи и о поэтах: "Хочется написать статью о стихах Фета, Майкова, Тютчева, Полонского".

Ценский от души радовался выступлению Михаила Александровича Шолохова на XX съезде партии, он торжествовал, будто Шолохов высказал и его мысли.

- Ах, какой молодчина Шолохов! - говорил Сергей Николаевич. - На самом деле, серая литература идет бурным потоком. Просто половодье. И если не соорудить какой-нибудь прочной плотины, может случиться потоп настоящий.

С радостью он встретил сообщение о решении создать Союз писателей РСФСР. По этому поводу в его тетрадях есть несколько записей. Вот одна из них: "Очень симпатичная статья Вас. Смирнова "Организация Союза писателей Российской Федерации" в № "Литературной газеты" от 3 сентября. Конечно, она написана сдержанно, но по существу. Объединяться русским писателям необходимо..."

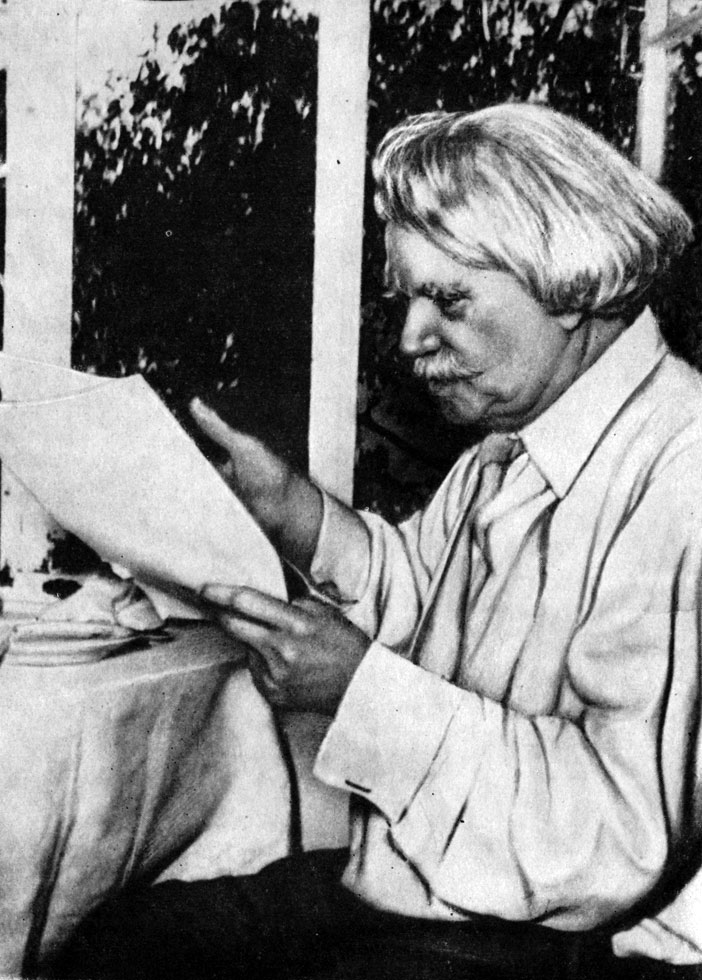

С.Н. Сергеев-Ценский. Алушта. 1956 г.

Он внимательно следил за новыми литературными именами, все ждал, не появится ли крупный художник слова, - именно художника слова он ждал.

По многочисленным записным тетрадям Сергея Николаевича разбросаны десятки замечаний более чем о пятидесяти современных писателях. Он был чувствителен к судьбе художников, которых незаслуженно замалчивала критика; гнев вызывало у него безудержное славословие дутых величин. В марте 1957 года он с грустью писал мне о тенденциозности критики: "Знаменательно, что Ал. Силыч Новиков-Прибой удостоился к 80-летию своему 18 строчек в "Лит. газете".

Однажды он спросил меня:

- Вы знакомы с поэтом Полторацким?

Я был озадачен, а он, видя это, пояснил:

- Не тот, что на Украине живет, а московский. Постойте, если не ошибаюсь, его Виктором Васильевичем зовут.

С Виктором Васильевичем Полторацким я работал в "Известиях" и, разумеется, был хорошо с ним знаком. Я знал, конечно, его талантливые очерки, овеянные поэтической задушевностью, теплом полей, в которые он по-ребячески трогательно влюблен. Но стихов Полторацкого я, к стыду своему, не читал, в чем тут же признался.

- Вот видите, - с грустью сказал Сергей Николаевич. - Мы, литераторы, часто не знаем творчества своих собратьев, а что ж тогда о читателе говорить? Мм-да-а!.. Вот какая штука... Вы почитайте его стихотворение "Россия". Обязательно почитайте.

До этого мне не приходилось беседовать с Сергеем Николаевичем о современной поэзии. Разве только однажды он вспомнил про свой спор с Сельвинским о сущности поэзии. Взгляды их резко расходились. И вот вдруг Ценский заговорил о современном поэте, у которого не было поэтического имени. Естественно, после этого, желая понять поэтические симпатии Сергея Николаевича, я ознакомился со стихами Виктора Полторацкого, - недавно он издал тоненькую книжку своих стихов "Вишня цветет". Я несколько раз перечитал эти нежные, удивительно светлые и свежие, как цветение вишни, стихи, напоминающие тонкие акварельные рисунки, и понял, почему их так любил взыскательный художник Сергеев-Ценский.

Внешне между стихами Ценского и Полторацкого нет ничего общего. Но вот вчитаешься, вдумаешься - и сразу почувствуешь общность их глубокой внутренней жизни, тот живой огонь, который согревает душу и будит мысли. Как-то невольно я начал читать Полторацкого со стихотворения "Россия", хотя и не оно открывает книжку.

Россия - радуга и синь,

степная сизая полынь,

полей разлет,

и снег,

и лед,

и хоровод

берез,

взметнувшихся над Волгой.

Она - багряный листопад,

и снова синь, и снова сад,

а в нем пленительный и долгий

шального соловья раскат.

Россия - ясная роса,

косого ливня полоса

и запах медуниц от луга,

глаза ребенка,

сердце друга,

вечерних росстаней печаль

и распахнувшаяся даль

от Селигера до Байкала.

Все, все она в себя впитала.

Россия - все, чем я живу,

к чему во сне и наяву

душа стремиться не устала.

Россия -

наш соленый пот,

наш труд и хлеб,

железо,

уголь,

и росчерк молнии,

и вьюга,

и мысли ленинской полет.

Ты - обновленная земля

и твердь Московского Кремля.

Ты - сталинградские окопы,

и Воркуты глухой мороз,

и пылкость юношеских грез,

и мужества суровый опыт.

Ты все, что передам я сыну

на грани жизни.

Но и там,

за этой гранью, не остыну,

не оборвется жизни нить, -

я в сыне снова буду жить

росой,

грозой, широкой синью,

волненьем сердца

и борьбой,

тобой,

тобой,

тобой -

Россия.

Вот это и считал Сергей Николаевич настоящей большой современной поэзией.

Как он негодовал в 1956 году, когда ревизионисты начали выползать изо всех щелей, где они прятались до поры до времени!

- Самое удивительное, что наши, так сказать, "отечественные" ревизионисты - как будто эхо иностранных, западных. Там аукнется - здесь откликнется, - говорил он. - Поразительное родство душ...

Возмутил Ценского поступок Пастернака. О нем Сергей Николаевич узнал, будучи уже в безнадежном состоянии, за месяц до своей кончины. 30 октября 1958 года по поводу присуждения Пастернаку Нобелевской премии он писал мне: "...Явление это очень возмутительное, и правительство должно на него реагировать". А через десять дней в следующем письме он снова возвращался к "пастернаковской истории": "...Случай небывалый, чтобы писатель, уже старый, так откровенно пошел на явное политическое преступление из корыстных ли побуждений или из жажды мировой славы".

Такие поступки не укладывались в сознании Сергеева-Ценского: он был слишком честен.

- Чего они хотят? - спрашивал Сергей Николаевич. - О какой свободе шумят? - И сам отвечал: - Знаю, им нужна свобода, чтобы душить все, что им не по нутру. Так им и власть наша, советская тоже не по нутру.

С.Н. Сергеев-Ценский. Алушта. 1957 г.

...Любил Сергей Николаевич высоту. Фашисты в годы оккупации Крыма разрушили дом Ценского, и некоторое время ему пришлось жить внизу, у моря. Местные власти предлагали Сергею Николаевичу остаться там: рядом море, зелень, затишье от северных ветров. И дом предлагали ему более уютный и благоустроенный. Но он не согласился. "Что вы - там у меня простор, горизонты какие..."

Даже литераторы, приезжавшие к нему в гости, нередко сетовали: "И занесла ж его нелегкая на эту гору! Смысл какой? Раз ты живешь в курортном городе, так живи у самого моря".

В Москве, в доме писателей, распределяли квартиры. И когда Сергей Николаевич сказал: "А мне, пожалуйста, дайте не ниже последнего, восьмого этажа", многие удивились: что это он - в таком возрасте? А вдруг лифт сломается, попробуй тогда забираться на восьмой этаж!

Что ж, случалось, что лифт не работал. И Ценский в свои 60 лет через ступеньку шагал вверх по лестнице, все восемь этажей брал одним махом.

Могучий был у него организм. Ни в молодости, ни в зрелом возрасте Сергей Николаевич ничем не болел. И все же неумолимое время брало свое. Сначала начал сдавать слух. Долго он не мог привыкнуть к глухоте. Наконец смирился. Потом глаза стали плохо видеть, грозила слепота. Это очень встревожило его, привыкшего помногу читать, писать, до упоения любоваться красками природы.

Сергей Николаевич боялся, что слепота помешает его творчеству, думал, как бы ее "обмануть". Очки уже не помогали. Однажды в тетради появились строки отчаяния: "В конце концов я больше ничего не могу при своей слепоте писать, как только "Дневник поэта".

И вдруг мелькнула надежда, ему показалось, что выход найден - пишущая машинка. И появляются в тетради бодрые строки: "Научившись печатать на машинке, я мог бы писать даже и прозу, - например, рассказы для детей... Начать стучать на машинке надо теперь же, так как слепота надвигается..."

Но Сергей Николаевич продолжал писать от руки. Писал теперь только карандашом - авторучки были ненадежны: из них капали чернила, пачкали бумагу.

И писать все больше и больше приходилось "на ощупь". Нередко строка наползала на строку, машинистке становилось все труднее разбирать его рукопись. Наконец к нему приехал знаменитый окулист, ученик Филатова. Осмотрел и сказал, что нужно делать операцию. Сергей Николаевич согласился. Операцию назначили на весну 1958 года. Осенью 1957 года он писал мне: "Пишу сейчас роман "Весна в Крыму", но едва ли машинистки разберут что-нибудь у меня и перестукают его. Кажется, придется отложить его до лета 58 г., когда буду видеть, как говорят окулисты, на 50%. (Теперь вижу только на 15%)".

Пятнадцать процентов зрения! И он продолжал писать. Какую же надо было иметь силу воли и жажду к творчеству, к неутомимому труду!

Зимой 1957 года свирепствовал грипп. Сергей Николаевич слег в постель, притом серьезно. Открылось кровотечение из носа - результат гнездившейся там злокачественной опухоли. 12 марта в Симферополе Сергею Николаевичу была сделана неудачная операция в правой полости носа. Кровью залило легкие. В результате - двухстороннее воспаление легких и сердечная недостаточность, которую устранили лишь прилетевшие из Москвы профессора. В мае 1958 года в тетради появилась запись: "Конечно, надо писать не стихи, а три статьи о трех великих поэтах; но для этого, надо сидеть, а не лежать". И все-таки лежа он продолжал писать и стихи и статьи о Пушкине, Лермонтове, Гоголе ("Лирика Пушкина", "Лермонтов как певец Кавказа" и "Талант и гений").

Лето Сергей Николаевич провел в Москве, в больнице. Состояние его было тяжелым. Стоически он переносил боль и в больничной палате не расставался с толстой тетрадью - "Дневником поэта". Каждый день там появлялись новые записи. При встречах он всегда много шутил, старался не подавать виду, что ему трудно.

Однажды я принес ему в больницу несколько экземпляров только что вышедшей в "Огоньке" книжки его стихов "Родная земля". Сергей Николаевич очень обрадовался. Посмотрел тираж - 150 тысяч экземпляров, - спросил:

- Как вы думаете, разойдется?

Через неделю эту книжку нельзя было достать в киосках - разошлась.

Осенью он вернулся в Крым. И едва лишь почувствовал себя лучше, сразу же, открыв новую чистую тетрадь, сделал бодрую надпись: "И снова труд!" Это была радость человека, возвратившегося к жизни, стосковавшегося по любимому делу, от которого его оторвал недуг. Совсем недавно, после тяжелой операции, он записал в тетрадь: "Жизнь под руку меня толкнула". Он тогда еще не думал, что толчок был катастрофическим. Он продолжал работать над романом "Весна в Крыму".

Погода стояла теплая, мягкая. Он иногда выходил в сад, гулял по аллеям. Тихими вечерами, когда солнце пряталось за горы и затененная часть Кастеля становилась чернильно-синей, а освещенная сбоку гора Екатерина - золотисто-янтарной, он садился на свою скамейку и, повернувшись лицом к морю, слушал.

Глаза его, когда-то необыкновенно зоркие, уже плохо различали краски. Снизу, из дома отдыха, доносились песни, передаваемые радиоузлом. "Среди долины ровныя"... Это была его любимая. Сидел как завороженный. Песня воскрешала в памяти сердца далекие годы... "Стоит, растет высокий дуб в могучей красоте..."

- Вы слышите, - сказал он подошедшему секретарю своему, Валентину Козлову, - живет песня. Долго живет. А знаете, кто автор слов? Мерзляков, третьестепенный поэт был... "Все други, все приятели до черного лишь дня". Как вы, Валя, находите - глубоко ведь? До черного лишь дня. Философски глубоко!.. Поэта уже давно нет, а песня живет...

А в это время уже звучали, переливаясь, "Подмосковные вечера" Соловьева-Седого. Козлов сказал:

- А вот и современная, Сергей Николаевич.

Ценский прислушался, молчал минуты две, затем довольно заметил:

- Что ж, приятная мелодия. Вот только слов не могу разобрать, сливаются... Я знаю, есть много хороших и современных песен. Не все же "мишки".

Потом у Сергеева-Ценского были специальные корреспонденты газеты "Литература и жизнь". Говорили о предстоящем учредительном съезде писателей РСФСР. Просили его выступить со статьей. Несмотря на плохое самочувствие, он согласился. Статья была опубликована за две недели до смерти - лебединая песнь Сергея Николаевича. Она называлась "Жизнь писателя должна быть подвигом". Ее нельзя читать без волнения.

"Когда я гляжу на снежные шапки Крымских гор, то мне видится вся наша обетованная прекрасная Родина, дороже и родней которой для нас нет ничего на свете. Так же, как эти горные вершины, возвышаешься ты, наша мать Россия, над материками и континентами!.."

О чем дальше повел разговор великий русский писатель? О родной русской речи. "От колыбели, через всю жизнь проносим мы певучее, сверкающее самоцветами русское слово. Разве могут стереться и устареть слова, написанные нашими классиками... Ведь эти слова изваяны из мрамора, отлиты из бронзы. Они - навеки!"

И его слова, Сергеева-Ценского, тоже изваяны в мраморе и отлиты из бронзы. Они тоже навеки. Пусть сегодня еще не так много людей, знакомых с произведениями Сергеева-Ценского. Завтра их будет вдвое больше, послезавтра - вчетверо. Ценский только начинается.

Вслушайтесь в его мудрые советы, молодые писатели, прочтите внимательно все его произведения, и вы увидите, что Ценский - это замечательная школа для каждого, кто хочет быть художником слова. Это он, как учитель и друг, говорит о тяжелой и благодарной должности писателя:

"Русское слово! Как радостно бывает на душе, когда в книгах находишь у наших писателей замашистое, кипящее и животрепещущее русское слово. У кого из наших современников мы его чаще всего встречаем? Я думаю, что со мною согласятся миллионы читателей, когда я назову дорогое всем нам имя Михаила Шолохова! В его произведениях мы видим алмазные россыпи русской речи. Не в словарях отысканное, не из запыленных фолиантов утащенное, а взятое писателем у самого хозяина языка - у народа - вот какое это слово!

С молоком матери впитал писатель приемы народного творчества и перенес их в русскую художественную речь. Потому так и поражают они своею смелостью и художественной силой... И потому, когда молодые люди спрашивают меня, как стать писателем, я отвечаю: - Идите в жизнь, слушайте народную речь и постарайтесь запечатлеть ее в своих книгах! Если вам удастся это сделать, то вы станете художниками, проникающими в душу народную. А это единственное, ради чего стоит посвятить свою жизнь литературному труду".

Это он, никогда ни к чему не знавший равнодушия, влюбленный в свой народ и его бессмертную литературу и искусство, говорит с болью сердца в свой последний час:

"Огорчительным представляется мне, что в последнее время появляется у нас много книг, написанных как бы на родном языке, но на самом деле напоминающих дурные кальки с иноземной речи. Кому нужны эти жалкие подделки под русскую литературу? Разве они могут научить молодежь языку наших дедов и прадедов, который они пронесли через многие столетия пылающим, как факел?"

Свое предсмертное слово, как верный сын, он обращает к матери-Родине:

"С балкона моего дома я часто любуюсь полетом горного орла, устремляющего свой путь прямо к солнцу. У нас в Крыму говорят, что глядеть прямо на солнце могут только орлы. Я думаю, что писатель своим мысленным взором всегда должен видеть свое солнце. Это солнце каждого из нас - Родина, Советская Россия!..

...Никогда еще наша Родина не была так сильна, прекрасна, величава, как ныне. Никогда еще не представала она перед миром в такой животворной и лучезарной красоте".

Родина, великая Советская держава! С какой силой воспел он ее преображение! Как он любил Отчизну в настоящем и будущем! Как ненавидел ее недругов всех и всяких мастей! О них он не мог говорить без содрогания.

И еще любил он, до благоговения любил Крым и море, любил бурную, яркую, искристую южную весну и тихую, мягкую осень...

Неотвратимо приближался роковой час. Наступила последняя для него осень - 1958 года. 9 ноября я получил от него письмо, продиктованное машинистке, - сам он уже писать не мог. "Здоровье мое остается таким же, как и в Москве, и врачи говорят, что это действие рентгена. А мне думается, что наступила моя старость, и этим объясняется все".

На 84-м году он почувствовал приход старости. И все понял. Лежа в постели, слабеющей рукой он сделал в тетради большую и довольно любопытную запись о предчувствии смерти. За год до этого он однажды говорил, что человек предчувствует свой конец. Это не фатализм, объяснял он, а нечто естественное, психофизиологическое, до чего еще не дошла наука. Перед смертью человека неумолимо тянет на родину, где провел он незабываемые дни...

1 декабря он сказал родным своим, что умрет через три дня в восемь часов вечера. Сказал серьезно, стараясь быть спокойным. Позвал Валентина Козлова.

- Давайте-ка, Валя, припомним, чего мы не успели сделать... Что-то не сделал, что-то очень важное... Да, "Преображение" осталось неоконченным... Обидно. Не рассчитал немного со временем.

Потом просил похоронить его на усадьбе, возле виноградника, у любимой скамейки, откуда видны море, горы, дома отдыха Рабочего уголка...

3 декабря утром он попросил жену позвонить мне в Москву и передать прощальный привет. В два часа дня я слышал далекий срывающийся голос Христины Михайловны:

- Сергей Николаевич прощается с вами... Он говорит, что сегодня умрет... в восемь часов вечера...

Это было страшно...

Он умер в тот же вечер, в восемь часов с минутами, в полном сознании, простившись с родными, близкими, друзьями и товарищами.

В день, когда в Москве, в Кремлевском дворце, открылся Первый учредительный съезд российских писателей, в Алуште, на высокой горе у виноградника, среди кипарисов, хоронили Сергея Николаевича Сергеева-Ценского. Было холодно, с заснеженных гор дул сухой морозный ветер. А по дорогам и тропам в гору от Алушты и Рабочего уголка медленно поднимались толпы людей, вливаясь в густой поток у ворот усадьбы. Женщины, мужчины, дети - читатели шли проститься с любимым писателем. Шли рабочие из домов отдыха и колхозники окрестных сел, алуштинские пионеры и моряки Черноморского флота... И когда опускали гроб, по горным вершинам и ущельям прокатились оружейные залпы: воины отдавали прощальный салют стойкому, пламенному борцу за счастье своего народа.

...Среди кипарисов у каменной стены возвышается холмик, покрытый цветами. Возле стоит скамейка.

Ранней весной 1959 года, когда зацветал миндаль и появились первые подснежники, я был в доме Сергея Николаевича и, выполняя обязанности члена комиссии по литературному наследию Сергеева-Ценского, знакомился с литературным архивом писателя. Однажды, находясь в саду, увидел группу людей, поднимавшуюся в гору по крутому откосу со стороны Рабочего уголка. Больше было женщин, только трое или четверо мужчин. Один из них (видимо, у него был протез) шел, опираясь на палку. Ему трудно было подниматься, и он немного приотстал от всей группы. В свободной руке его была толстая книга. Женщины несли сине-голубенькие нежные подснежники. Увидев меня, один мужчина крикнул:

- Товарищ, здесь дача Сергеева-Ценского?

- Здесь.

- А можно пройти на могилу?

Я провел их к могиле. Это были люди с добрыми чистыми глазами, обветренными лицами и крепкими, мозолистыми руками. Женщины бережно положили цветы на могилу, мужчины обнажили головы. У того, что на протезе, инвалида Отечественной войны Федора Егоровича Берестова, бухгалтера Сюмсинской РТС (Удмуртия), был том "Преображения России". Рядом с Берестовым стояла вальцовщица Нытвинского металлургического завода Екатерина Александровна Мамичева, за ней Эмилия Андреевна Гоппе из колхоза "Родина" Алтайского края, лаборантка из химлесхоза Свердловской области Александра Михайловна Ковалева, санитарка Александра Васильевна Бабушкина. Все они отдыхали в санаториях Рабочего уголка и вот сами, без экскурсоводов, нарвали первых весенних цветов и принесли их на могилу Сергеева-Ценского.

И тогда мне вспомнились слова Матийцева из "Преображения России", сказанные им на заре нашей эры, - сказанные здесь, в Крыму, на берегу Черного моря: "Погодите, придет сюда рабочий, - он их развернет, эти горы, - они у него заговорят своими голосами!.. А здесь, на берегу, каких мы здесь дворцов понастроим со временем! И чтобы в них отдыхали шахтеры из какой-нибудь Юзовки, из Горловки, из Штеровки, потому что им отдыхать есть от чего!"

И вот они, люди труда, которые преобразили Россию, понастроили для себя дворцов, пришли на могилу человека, книги которого помогали, помогают и будут помогать им. И эти первые цветы весны, вестники пробуждения жизни и радости, положенные бережной рабочей рукой на могилу писателя, сказали о главном:

- Сергеев-Ценский живет в сердцах народа. И ничто не омрачит эту великую народную любовь.

|

ПОИСК:

|

© LITENA.RU, 2001-2021

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://litena.ru/ 'Литературное наследие'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://litena.ru/ 'Литературное наследие'