Е. С. Штейнер. «Ветка сливы» Иккю

Один-единственный памятник художественной культуры, если вглядеться в него пристально, позволяет в сфокусированном виде увидеть характерные черты всей породившей его эпохи. Многослойность отразившихся в нем смыслов делает рядовой артефакт осколком голограммы, в котором отражается вся полнота картины социокультурной жизни. Впрочем, в рамках статьи исчерпывающе рассмотреть художественный мир одной картины вряд ли возможно, ибо открывающаяся в ней эпистемологическая вселенная столь же неисчерпаема, как и атом.

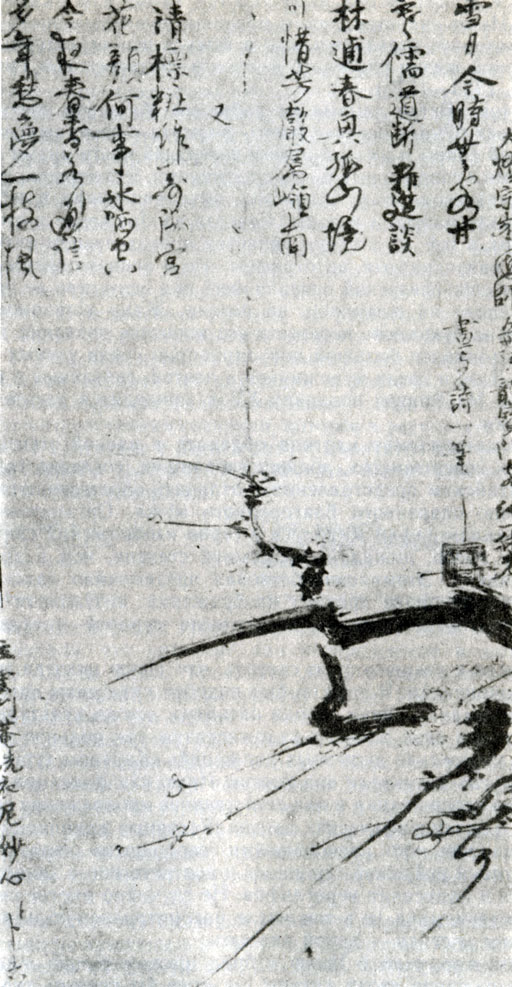

Выбранное мною произведение японского средневекового искусства («Ветка сливы», 1460-е годы, тушь, бумага. Токио, собрание Мурагути) по сюжету и исполнению похоже на десятки других, сделанных раньше и позже, но рядовым и среднетипическим его не назовешь.

Прежде чем приступить к описанию «Ветки сливы», необходимо сказать несколько слов об авторе этой картины. Она принадлежит кисти Иккю Содзюна (1394—1481) — фигуры, наиболее характерной и парадигматической для классической японской традиции. Вклад Иккю в культуру своего времени и его влияние на последующие периоды японской истории были воистину всеобъемлющи и уникальны широтой творческого диапазона и глубокими художественными достоинствами. Сын императора, пяти лет отданный в дзэнский монастырь, он к концу жизни стал настоятелем крупнейшего столичного монастырского комплекса Дайтокудзи, а перед этим много лет провел в странствиях, будучи неинституализованным харизматиком и религиозным реформатором. Иккю был крупнейшим каллиграфом своего времени, поэтом, блестяще писавшим на классическом китайском и родном языках. Иккю явился основателем школы монохромной живописи Сога, менее известной, чем популярные Кано и Тоса, но наиболее экспрессивной и лапидарной во всей японской классической живописи. Иккю оказал определяющее воздействие на сложение эстетики чайного действа в стиле ваби, чьи традиции живут в Японии и поныне. Кроме того, он повлиял на формирование искусства сухого дзэнского сада, т. е. сада из камней и песка, оформлявшего околохрамовое пространство. Известен его вклад и в развитие театра Но. Иккю является, таким образом, человеком-эпохой, в личности которого отразились как в фокусе все характерные черты культурной жизни японского высокого средневековья (эпохи Муромати, 1333—1578).

Иккю. Ветка сливы

Свиток «Ветка сливы» из собрания Мурагути представляет собой лист бумаги вертикального формата с изображением ветки цветущей сливы и начертанными в верхней части двумя четырехстишиями и сопроводительными надписями. Эта картина относится к синтетическому виду искусства, объединяющему в себе живопись, каллиграфию и поэзию. Сочетая изображение и стихи, этот памятник в той же степени является произведением литературы, причем манускриптом, автографом, что и произведением живописи. Этот специфический пограничный вид искусства не принадлежит всецело ни живописи, ни поэзии. Жанр «стихоживописи», как можно буквально перевести его японское название (сигадзику), пользовался большой популярностью среди ученых монахов школы Дзэн и среди художников и поэтов, связанных с дзэнским учением. На вторую половину XV в. приходится расцвет жанра сигадзику.

Рассматриваемая картина обладает в равной степени всеми из «трех совершенств», долженствовавших, согласно традиционным китайским представлениям, отличать образованного и художественно одаренного благородного мужа. Органичный синтез поэзии-каллиграфии-живописи в серии изображений сливы проявился у Иккю, пожалуй, в большей степени, чем в других его композициях. Этому способствовал чрезвычайно лаконичный в графическом плане предмет изображения, визуальная простота которого соответствовала аскетически суровой манере письма Иккю.

Можно с уверенностью сказать, что Иккю никогда не считал себя живописцем. В этом он был подобен китайским интеллектуалам (вэньжэнь — букв. «люди письмен», «люди культуры»), расценивавшим свои занятия художествами как вольное любительство и выражение душевных движений. «Картины туши и воды» (суйбокуга) возникали под кистью Иккю как фиксация его религиозного переживания и как естественное продолжение его поэтических и каллиграфических опытов. Условные живописные образы являлись для него раскованными, свободными каллиграммами. Композиция пейзажей строилась в соответствии с законами компоновки и написания иероглифов. Не случайно многие свои работы он подписывал (и в том числе рассматриваемую нами) «Изображение и стихи — одной кистью».

Возможно, если б Иккю избрал исключительно живописный путь выражения своей натуры, он стал бы первым художником своего времени, затмившим знаменитых Сюбуна и Сэссю. Но, занимаясь рисованием время от времени, по наитию, он, конечно, не мог овладеть всем арсеналом детально разработанных технических приемов живописи. Да он, впрочем, и не претендовал на такое овладение, ибо многие приемы были ему попросту чужды, например тщательное выписывание мелких деталей в технике «кропотливой кисти». Формальные приемы, использовавшиеся Иккю, сравнительно немногочисленны и просты. Тем не менее даже своим сугубо любительским языком Иккю сумел создать произведения, эмоциональная выразительность которых сопоставима с лучшими работами профессиональных живописцев и бьющей из каждого штриха духовной энергией нередко их превосходят.

Иккю, как это сразу бросается в глаза при взгляде на «Ветку сливы» и как видно из формально-стилистических особенностей других его картин, писал быстро. Картины являлись свидетельством переживаемого момента, в них схватывалась и получала воплощение внутренняя реальность, и поэтому при создании таких произведений не оставалось времени на раздумья и выбор того или иного, более предпочтительного элемента или мотива. В соответствии с дзэнским принципом сиюминутного существования, без разделения времени на «прежде» и «потом», живописные наброски Иккю выражают идею сономама — «как оно есть». Для специфического состояния сознания, которое в результате религиозного опыта наступает у адепта дзэн и именуется внутри традиции просветлением (сатори), все моменты бытия самоценны. В одной танка Иккю говорится:

Сономама я умарэ нагара-но кокоро косо нагавадзу тотэмо хотокэ нару бэси

Такое, как есть, в этом мире родившись, наше сознанье безо всяких молений стать должно буддой само.

В этом стихотворении Иккю полемизирует с теми монахами, которые считали, что спасение или перерождение в западном раю будды Амиды может произойти лишь в результате долгих молитвенных взываний к милосердному Будде. Иккю считал сознание человека (или его сердце — кокоро — центр ментальной и психической деятельности) уже изначально обладающим природой будды. Поэтому приобщение к Будде было, по сути дела, познанием себя самого, своей собственной изначальной природы, которая от рождения чиста, но замутняется и загрязняется со временем всякого рода житейской пылью. Под этим налетом таится чистота, которую и надлежит «просветлять». Испытать сатори, говорит Иккю, это значит почувствовать, что «сердце это и есть будда».

Отзвуками «сердца» были для Иккю его картины и стихи. Отдельные сюжеты известны в нескольких вариантах. Обычно японский живописец из десяти или двадцати набросков оставляет один — лучший и истинный, по его мнению, уничтожая остальные. Иккю же не разделял свои работы на «хорошие» и «плохие» и оставлял разные варианты — все, какие получились. Каждая картина, даже в чем-то не слишком удавшаяся, была для Иккю уникальна и равна по значению всем остальным. Поныне существует несколько изображений ветки цветущей сливы с одинаковыми стихотворениями в верхней части свитка (сказать точно, сколько именно, не представляется возможным, так как некоторые являются скорее всего копиями или подделками). По всей видимости, большая часть изображений написана подряд, как это принято у художников Китая и Японии.

Итак, перейдем наконец непосредственно к картине. Верхнюю треть поверхности листа занимают восемь вертикальных стихотворных строк по семь иероглифов в каждой; ниже на пустом фоне изображена несколькими штрихами узловатая ветка с немногочисленными мелкими цветами (возможно, веток две — начало осталось за гранью листа, поэтому неясно — то ли это одна, сильно изломанная, то ли две). Толстые, перекрещивающиеся под прямым углом ветви написаны решительной полусухой кистью. Использование формального приема каппицу (букв. «сухая кисть») позволило Иккю передать заскорузлую сухость изломанных ветрами и морозами старых ветвей. Тем контрастнее выглядят молодые, весенние побеги, выполненные тонкими динамическими линиями. Сочный, пружинистый штрих новых ростков передает, пользуясь словами старого китайского трактата о живописи, «одухотворенный ритм живого движения». Одна тонкая и полупрозрачная ветвь поднимается строго вертикально до верхнего края листа, вторгаясь в зону стихотворного текста — в так называемую «залу стихов» (сидо, кит. шитан). Этот спонтанный, стремительный штрих, характерный, кстати, для всех композиций с веткой сливы у Иккю, придает картине удивительную жизненную силу. Скрытый, еще не до конца обнаружившийся напор нарождающихся сил с полным основанием позволяет видеть в этом отростке особую значительность. Недаром в некоторых текстах он именовался «духовной ветвью».

Такое двуединство старого, заскорузлого, внешне сухого и отжившего, но таящего внутри, как оказывается, свежие соки и молодого, растущего, энергичного делает ветку сливы Иккю символически насыщенным образом уже на формальном, можно сказать, еще досодержательном уровне. Лаконичными, но чрезвычайно экспрессивными штрихами и пятнами художник представляет обширную гамму различных состояний предмета изображения. В динамических переходах и взаимодополнениях сталкиваются разнообразные типы мазков — от густо-черных и корявых, словно процарапанных полусухой кистью, до летяще-упругих (в побегах) и невесомо-эфемерных (в лепестках).

Эта визуально выразительная драма циклического и взаимообусловленного усыхания и расцвета открыта для непосредственного эмоционального восприятия каждому зрителю, независимо от принадлежности к культурной традиции. Это область, говоря словами В. А. Фаворского, «содержания формы», заданной самой художественной системой графической модификации натуры. Отражение самой натуры, как таковой, Иккю, можно твердо сказать, нимало не интересовало. Слива эта, как и все прочие его картины, списана не с реального объекта; она, изъясняясь красиво, выросла в садах его воображения. Прежде всего Иккю важно было выразить состояние собственного духа и воплотить его как в формах чистой графической экспрессии, так и в символической образности, связанной в дальневосточной культуре со сливой.

Это растение (дерево или цветы) принадлежит к одним из самых популярных в богатом арсенале дальневосточных растительных образов. В японской поэзии сливу воспевали с незапамятных времен, она часто фигурирует в древнейшей поэтической антологии «Манъёсю». В наиболее авторитетных и прославленных антологиях «Кокинсю» и «Синкокинсю» посвященные сливе стихи встречаются соответственно 26 и 25 раз. К этому количеству надо еще добавить несколько пятистиший с непоименованными цветами, где тем не менее подразумевается именно слива. В классической японской словесности слива уступает популярностью лишь вишне (сакуре) и алым осенним кленам (это в «Кокинсю», а в «Синкокинсю» слива отходит на четвертое место, ее незначительно опережает сосна).

В китайской поэзии и вообще в культуре слива занимает столь же видное место, если не более значительное. В стихотворном наследии самого Иккю, составляющем более тысячи четверостиший на камбуне (несколько японизированном китайском классическом языке), упоминания сливы количественно преобладают над всеми остальными деревьями и цветами. В его поэтическом собрании «Кёунсю» («Собрание взбаламученных облаков, или Собрание [стихотворений монаха] Безумное Облако») сохранилось около 40 стихотворений, посвященных любимому цветку; по всей вероятности, их было намного больше.

Можно сказать, что Иккю питал особое пристрастие к образу сливы потому, что это растение по своей символической роли считалось лиминальным, связующим начала и концы. И точно так же сам Иккю был чрезвычайно лиминальной фигурой в японской культуре своего времени. Не имея возможности подробно описывать его роль и место в духовном контексте эпохи Муромати, отметим, что спустя столетия он представляется не реальным историческим человеком, а кажется фигурой до мифологичности знаковой, условно-игровой, связующей в неповторимый узел все и всяческие нити японской средневековой культуры. Отметим лишь некоторые из таких пограничных проявлений личности Иккю. Он родился на заре первого дня первого месяца первого года Оэй (1394). Тем самым его появление на свет как бы символически отмечало начало новой эры (Оэй — «Предзнаменование Вечности»), начало нового этапа существования объединенной страны после прекращения междоусобных раздоров. Иккю был сыном императора, но именно он стал первым распространять дзэн среди простонародья. Иккю был утонченно образован в духе китайских книжников-интеллектуалов, и вместе с тем он пропагандировал эстетику сурового, неискусно-грубоватого и ущербного (что после него станут называть ваби и саби). Эти основные категории поздневековой японской эстетики, являющиеся ключом к пониманию и чайного действа, и керамики, и поэтики сухого сада, восходят к эстетической программе Иккю. Иккю был монахом, но занимался подвигом в гуще мирской жизни, на городской площади и в кабаках; до самой своей смерти на исходе девятого десятка он под иссохшей, морщинистой оболочкой ощущал в себе молодые, свежие силы.

Цветы сливы распускаются под Новый год, т. е. в конце января или феврале, знаменуя собой приход весны и начало обновления мира природы. Это самое первое весеннее растение японских поэтических антологий и вместе с тем одно из последних по сезону, ибо стихи, воспевающие стойкость сливы, помещаются и в зимние свитки антологий. В качестве зимнего растения, накапливающего жизненные соки даже в жгучие морозы, слива со времен китайской древности входит в группу так называемых «трех друзей холодной зимы». Эти «друзья»— сосна, бамбук и слива — образуют также «троицу, приносящую пользу» (санъэки). Популярнейшие с мифологических времен, три растения объединялись между собой общим отношением к холодному времени года. Сосна оставалась зеленой всю зиму, бамбук сохранял листья вплоть до жестоких морозов, а слива еще при снеге выпускала первые легкие лепестки.

Зеленые побеги и нежные, хрупкие цветы сливы символизируют не только циклическое обновление всей природы. Слива также ассоциируется с пожилым возрастом человеческой жизни, точнее, даже со вторым жизненным кругом — после шестидесяти лет. Поэтому слива может служить знаком старого мудреца, стойко переносящего неблагоприятные воздействия внешней среды и вновь и вновь посреди разного рода житейских стуж расцветающего новыми цветами мудрости, вспоенными крепкими жизненными соками.

Таков и был Иккю. Хотя полулегендарные предания о его жизни рисуют его необычайно одаренным поэтически и духовно еще в детстве, основной его вклад в японское искусство и культуру приходится на его старые годы. Именно тогда, после шестидесяти, Иккю все чаще стал прибегать к «благородным уловкам» (хобэн, от санскр. упая) искусства, чтобы выразить свой духовный опыт и в художественной символической форме наставить учеников в пресловутой неизлагаемой истине дзэн. (Согласно традиционному дзэнскому учению, истину нельзя выразить научением, разъяснить и доказать логически. На нее можно лишь намекнуть, передать в образной, эмоционально-выразительной форме.)

Поэтому недаром изображение ветки цветущей сливы почиталось чаньскими (чань — так по-китайски произносится санскритское слово дхьяна — «созерцание», звучащее по-японски «дзэн») художниками в Китае и их японскими «меньшими братьями» наглядным выражением своего учения. Двуединство старого, засохшего и нового, гибко-податливого воплощало в зримой форме провозглашавшееся в дзэн уничтожение разделенности мира на оппозиции — на то и это. В одном коренилось другое, которое со временем само уравнивалось с первым. Не будет, пожалуй, натяжкой сказать, что изображение ветки в ее динамическом росте наглядно показывало, что означают буддийские, от «Аватамсака-сутры» идущие максимы «Все в одном» и «Одно во всем». Амбивалентность единого и единичного в ветке цветущей сливы проявляется с особой выразительной силой. Все преходящее, и особенно в этом сюжете (прозрачность недолговечных лепестков, характерные изломы и загибы), заключает в себе всеобщий смысл: цветы распускаются в предназначенное для того время и осыпаются в свой, отведенный для этого срок; свежие побеги, презревая удары стихии, тянутся неудержимо вверх.

Написанную тушью ветку сливы можно назвать художественной моделью универсума: в ее изображении гармонически сливаются противоположности бытия, сведенные с уровня умозрительного философствования на уровень пластической образности. Композицию Иккю можно разложить по штрихам на элементарные пары простейших значений, выраженных наглядно: твердое — гибкое, заскорузлое — мягкое, сухое — свежее, горизонтальное — вертикальное, вытянутое — округлое и т. д. Мы намеренно взяли пока лишь непосредственно явленные в линиях и цвете оппозиции. Они сразу же бросаются в глаза, наделяя чувственный образ умопостигаемым символическим смыслом и превращая рисунок в идеограмму. По своей изобразительной трактовке «Ветка сливы» Иккю и является идеограммой в полном смысле этого понятия. Скупая графическая лапидарность сводит натурную неповторимость формы к предельно обобщенному образу, имеющему подчеркнуто знаковый условный характер.

Картина Иккю является ярким выражением подчеркнутой условности и лаконичности, присущей всему искусству, развивающемуся в русле дзэн-буддийского философско-эстетического комплекса. Эта лаконичность возникает не только из стремления отсечь все случайное и свести явление к прообразу, форму — к архетипу. Это так, но подобная модификация и сублимация формы отнюдь не ведут к строгому схематизму. Схематизма как раз и нет в картине Иккю. Его ветка неповторима и самоценна, как индивидуально и значимо все случайное и конкретное. Если, согласно дзэнским воззрениям, в конкретном и единичном заключена полнота всего, которая не отменяет единичности, но просвечивает сквозь нее, то тем самым феноменальное и преходящее становится ноуменальным и циклически вневременным.

Несколько сохранившихся вариантов изображения ветки сливы Иккю похожи друг на друга настолько, насколько это обусловлено самим предметом изображения и творческой манерой автора. Но на более глубоком уровне каждая из этих внешне похожих композиций вполне своеобычна. Один и тот же объект, воссозданный одними и теми же формальными техническими приемами, в рамках своей типичности предстает в каждой работе индивидуальным и острохарактерным. Это и не могло быть иначе, ибо техника живописи тушью; использовавшаяся Иккю, предполагает быструю работу, исключающую предварительный рисунок, исправления и тщательную проработку. Конечно, технические моменты были непосредственно связаны и с идеологическими. Спонтанность и сиюминутность акта живописания прямо связаны с дзэнским просветлением, при котором, согласно адептам дзэн, истина постигается мгновенно в результате резкого сдвига сознания. Цельность и полнота, связанность всего со всем, прозрение в цветке вселенной — именно так описывается измененное состояние сознания после сатори — как бы вещественно проигрываются дзэнским художником с кистью в руках. Недаром картины Иккю можно назвать «медитациями в туши» — эффект, достигавшийся в результате экстатического самовыражения над листом бумаги, был сродни эффекту от классической дзадзэн («сидячей медитации» — одного из основных средств в религиозной практике дзэнской школы).

Но это наитие, осененность и непредсказуемо порывистые удары кистью не отменяли рефлексивной символизации, превращавшей экстатическое изображение в неподобное подобие, и даже предполагали почти схоластическую иконологию. В качестве отдельного мотива, можно даже сказать, жанра живописи изображение ветки сливы тушью (бокубай, кит. момэй) известно в Китае с начала династии Сун, т. е. с X в. Ряд китайских источников относит ее зарождение к предыдущей эпохе Тан. Раскрытие и формирование принципов жанра бокубай традиционно связываются с именем чаньского мастера Чжунжэня, которому принадлежит первое сочинение о живописи сливы. Будучи к этому времени весьма распространенным объектом изображения, слива стала и предметом изощренного теоретизирования. Чжунжэнь посвятил живописи сливы специальный трактат «Хуа Гуан мэйпу» (ок. 1140), в котором наряду с техническими приемами описал и ее символический смысл. Каждой части растения — от корня до цветка — было найдено типологическое соответствие на макрокосмическом уровне.

В своем трактате Чжунжэнь приложил к ветке сливы схему бинарных оппозиций в соответствии с принципом инь-ян. Цветы воплощали светлое и легкое начало ян, они соотносились с небом; сама ветвь интерпретировалась как тесное, тяжелое начало инь и соотносилась с землей. «В цветах мэйхуа заключен образ-символ — сян. Это и есть, по сути дела, их дух, их сущность — ци»,- учил Чжунжэнь. (Цитаты из трактата здесь и далее по несколько измененному русскому переводу Е. В. Завадской.) Бутоны, согласно Чжунжэню, символизируют неразделенное состояние Неба и Земли: тычинки еще невидимы, но их основа — ли — уже существует внутри их.

Картину Иккю по своему духу, композиции и техническим приемам можно уподобить вдохновенной музыкальной импровизации на тему мелодической программы Чжунжэня. Документальных свидетельств тому, что Иккю изучал трактат «Хуа Гуан мэйпу», нет, но более чем вероятно, что он знал его. Интенсивные культурные контакты с Китаем, приведшие к появлению на Японских островах множества материковых произведений искусства, сделали популярными среди дзэнских художников — главных синофилов и культуртрегеров — и китайские сочинения об искусстве.

Иккю, конечно, не следовал полностью скрупулезным и часто мелочным предписаниям Чжунжэня: «Корни, из которых произрастают цветы, символизируют Землю и Небо. По этой причине ствол обычно делят на две части. Стволы олицетворяют четыре времени года и четыре стороны света. Ветви означают люсяо - шесть пересекающихся линий и поэтому шесть пересекающихся ветвей во взрослом полном дереве. Кончики ветвей символизируют багуа, поэтому они обычно имеют восемь узлов, или развилок. Все дерево мэйхуа со стволом, ветвями, цветами олицетворяет завершенное число десять... Но это еще не все...» И т. д.

Тем не менее, если не знать, что китайский провозвестник писал свой трактат за триста с лишним лет до появления картины Иккю, можно подумать, что Чжунжэнь описывает общее впечатление от нее. Действительно, «старые, сухие ветви создают впечатление свободы и непринужденности. Искривленные ветви кажутся спокойными и неподвижными. Цветы напоминают изделия, вырезанные из драгоценного камня, ствол сходен с драконом или парящим фениксом... От одного взмаха кисти рождаются ветви, подобные извивающемуся молодому дракону. Разве можно изложить все разнообразие форм и положений?»

Знать умом космический смысл сливы-мэй еще не значит уметь передавать его кистью. В изображении, по мнению Чжунжэня, заключена некая тайна. Этой тайне он посвятил целый раздел своего трактата. Положения и замечания этого раздела описывают, по сути дела, основы художественной выразительности, необходимые для того, чтобы рассудочная схема стала произведением искусства. Практически каждое положение этой части находит визуальное воплощение в картине Иккю.

«Кисть проворная, вдохновленная неким безумием». Культурный смысл безумия как некоего творческого горения или экстатического наития играл необычайно важную роль в китайско-японской традиции. В поэтическом озарении, в выходе из рамок обыденного рассудка открывались новые горизонты бытия, устанавливалась эмоционально переживаемая связь с миром. Обсуждение творческого безумия не входит в нашу тему, история китайской и японской классической культуры, особенно связанной с дзэнской ее струей, изобилует рассказами о святых безумцах и вольно-раскованных мудрецах, чья изощренность смыкается с придурковатостью. Напомню, что самым распространенным псевдонимом Иккю был Кёун (Безумное Облако).

Продолжим описание «Ветки сливы» словами Чжунжэня: «Рука движется подобно молнии, без колебаний. Ветви разбросаны, одни — прямые, другие — изогнутые. Оттенки туши очень разные, светлые и темные. Нельзя дважды проходить по тому же месту... Не надо слишком много цветов около кончиков ветвей. Молодые веточки похожи на иву, старые напоминают кнут... Некоторые ветки прямые, как струны лютни, другие же направлены вверх, как дуга лука, некоторые изгибаются, как удилище...»

Два главных сухих сука в картине Иккю пересекают друг друга под прямым углом, четко указывая на страны света. От них под разными углами отходят тонкие, действительно как удилище, изгибающиеся побеги. Следует Иккю и пяти важнейшим пунктам Чжунжэня. «Первое — ствол древний, сучковатый и искривленный от старости. Второе — главные ветви сплетаются в причудливой форме, сильно повернутые в отдельных местах и пересекающиеся в других. Третье — ветви ясно видны, они не должны сливаться. Четвертое — кончики веток сильные, их изящество заключается в твердости. Пятое — цветы должны быть необычными, милыми и изящными».

Пожалуй, именно изящество цветов привлекали Иккю в первую очередь. Их природное очарование было связано в его сознании не только с абстрактными космологическими категориями, но также напоминало вполне конкретную женскую красоту. Дзэнский монах Иккю не был отрешенным аскетом, его духовный подвиг требовал деятельного участия в треволнениях жизни.

После обретения сатори состояние сознания Иккю соответствовало девятой и десятой ступеням духовного продвижения по десятичленной схеме, популярной в Китае со времен династии Сун (918—1227),— «Приручение буйвола». Притча о поисках и обретении буйвола (т. е. Будды, самости, истины) была широко распространена в Японии в поэтическом и графическом вариантах. Серия ксилографий «Дзюгюдзу», или «Десять картин [приручения] буйвола», не раз печаталась в монастырях Пяти гор. Например, Иккю наверняка мог знать выпуск 1419 г. Обретаемое после просветления приятие красоты мира выражалось в девятой картине веткой цветущей сливы. Слива к тому же в качестве знака просветления была особо значима для Иккю, ибо с ней связывалось просветление китайского чаньского мастера Сюйтана Чжиюя (яп. Кидо Тигу, 1183/85—1269), наиболее почитаемого Иккю. Сюйтан сподобился сатори в момент созерцания цветущей сливы, и в воспоминание сего некоторые портреты Иккю изображают его в образе Сюйтана (так называемый трансфигурационный портрет) под веткой сливы. Но слива, цветок просветления, никогда бы не получила такого большого значения в творчестве Иккю, если бы не связывалась в его сознании с образом женщины. Эстетизация женской красоты сыграла огромную роль в углублении саторического опыта Иккю и повлияла на его отношение к искусству.

Это общее замечание имеет прямое отношение к нашей картине. Доселе речь шла лишь о ее художественных особенностях и символике, заключенной в образе сливы. Рассмотрим теперь функциональное назначение картины — в какой ситуации, кому и зачем был адресован этот текст. В японском, да и не только в японском, средневековом контексте стихи и картины значительно реже, чем в наши дни, писались «просто так». Поэты ждали не посещения музы, а конкретного повода, дабы излиться текстом. Стихи писали «к случаю», хотя не надо думать, что это было исключительно выполнением социального заказа. Отражая спонтанные поэтические интенции, стихи и свитки рождались сами по себе в минуты наития, но при этом диалогическая направленность их была по преимуществу конкретной. Бесчисленные посвящения другу, как в стихах, так и в надписях на картинах, бесконечные «вспомнил о далекой возлюбленной и так сложил...» показывают, что у классических японских, китайских, да и вообще, видимо, у средневековых поэтов чаще всего имелся в виду определенный адресат. Диалогическая природа текста (текст никогда не порождается исключительно для себя — он предназначается собеседнику, подчас отстоящему и в пространстве, и во времени, иногда даже вымышленному) делает текст прежде всего каналом коммуникации, хотя, конечно, в художественных текстах сугубо информативный аспект отходит на второй план.

В японской письменной традиции обмен поэтическими текстами, начиная с фольклорных песен-перекличек и кончая куртуазными играми, всегда был чрезвычайно существен. Хэйанские придворные регулярно посылали возлюбленным лирические стихи с каким-либо многосмысленно метафорически обыгранным предметом — цветком, веткой сосны, камешком и т. д. Картина Иккю, представляющая собой ветку сливы с присовокупленными к ней стихами, продолжает эту традицию и является, можно сказать, любовным письмом.

В левом нижнем углу картины имеется краткая надпись: «Я подарил это живущей в обители Облачных Врат монахине, совершающей омовения, по имени Чудесное Сердце». Обитель Облачных Врат (Уммонъан) — это небольшой монастырь в Сакаи, где Иккю жил некоторое время в 1460-е годы. Чудесное (оно же Изящное, Прелестное, Прекрасное, Загадочное, Мистическое) Сердце (Мёсин) — монахиня из этого монастыря. Неясно, написано ли послание в то время, когда Иккю находился в Уммонъане, или, может статься, уже удалившись оттуда, он сохранил воспоминания о встреченной там монахине. Что это была за дама, сказать теперь сложно; сведений о ней не сохранилось. Видимо, она занимала довольно низкое положение в обители, ибо «совершающая омовения» (сэнъи) вполне могла быть попросту прачкой. В принципе в этом не было ничего необычного и ничего особенно зазорного. Во-первых, вид монастырского послушания мог быть сколь угодно низким, дабы, умаляясь социально, легче было бы возрастать духовно. Во-вторых, куртуазно-изысканное имя монахини позволяет предположить, что происхождения она была достаточно благородного и лишь трагические перемены судьбы — а это было время нескончаемых и взаимоистребительных феодальных усобиц — привели ее к такому положению. Императорскому сыну, в буквальном смысле «исторгнутому из дома» (сюккэ — так называли монахов, порвавших родственные узы), импонировала связь с благородной дамой, оказавшейся монастырской прачкой. Впрочем, вряд ли ее происхождение было для него существенным; нимало не чванясь своею кровью, Иккю всегда был настроен весьма демократически и подчас даже шокировал бритоголовых собратьев своими похождениями в низах городского населения. Далеко не все — будь то монастырские педанты и начетчики или нынешние академические зануды — могли постигнуть истинный характер проповеди Иккю, проводившейся им в кабаках, торговых и веселых кварталах.

Итак, этот свиток Иккю послал монахине Мёсин. Предшествовало ли этому любовное свидание, как то полагалось согласно куртуазному этикету в придворной культуре, гадать не будем. Отметим лишь тот факт, что данная картина является, пожалуй, лучшей в художественном отношении из трех-четырех сохранившихся до наших дней. Композиция ее наиболее выразительна и, хотя близко походит на другие варианты изображения ветки сливы, по всей видимости, была выполнена последней или по крайней мере признана самим Иккю лучшей. Посвящение Мёсин несколько отличается оттенком туши от основного текста, поэтому можно предположить, что этот свиток был выбран из всех имеющихся вариантов в качестве наиболее подходящего для подарка.

Настало время прочесть два четверостишия, начертанные над изображением ветки сливы. Первое (правое) в поэтическом переложении читается так:

Лишь снега под луною блистают,

и нету сейчас гостей.

Но бедный и сирый ученый

не кончает чистых бесед.

Линь Бу весенние чувства

в одиноких горах ощутил.

Как жаль, что цветов ароматы

бывают лишь к югу от гор.

Это стихотворение, написанное по классическому китайскому образцу, содержит по семь знаков в каждой строке, после четвертого знака есть цезура, которая у нас обозначена концом полустроки. Как свойственно поэзии Иккю, эта миниатюра насыщена плотным литературно-художественным контекстом. Отметим лишь то, что прямо связано с нашей темой — веткой сливы и любовным посланием к женщине. На первый взгляд смысл стихотворения — несколько затменный и непосредственно с адресатом не связанный. Однако достаточно очевидно, что стихотворение продолжает тему одновременности и взаимопроницаемости зимней стужи и весеннего пробуждения. «Бедный и сирый» — в оригинале это буквально «холодный, замерзший» (кан, кит. хань). Одинокий мудрец-отшельник соотносится здесь с холодным, корявым стволом. Но житейские невзгоды — не повод для падения духа. Идущая со времен китайской древности традиция «чистых бесед» (сэйдан, кит. цзиньтан), не затрагивавших низменное и обыденное, продолжается и Иккю. Однако с кем собеседует благородный муж, если в его горном уединении с ним нет ни друга, ни случайного гостя? Их ученому заменяют вечные друзья — луна и снег. Любуясь мягким сиянием и мерцающими в лунных лучах снежинками, горный затворник приобщается к их взаимодействию, к той красоте природы, что энигматически вспыхивает в момент соединения небесного и земного. Традиция любования снежным пейзажем в лунную ночь была весьма распространена в китайско-японском культурном круге. На эту тему написано множество стихотворений и живописных композиций.

Красота, рожденная от союза лунного света и снежного покрова, возможно, индуцирует появление «весенних чувств» в третьей строке. Сообразно другому значению иероглифа чунь (яп. сюн), связанному с эротикой, «весенние чувства» следует понимать как «любовные чувства».

В лирические герои этого стихотворения Иккю выбрал знаменитого мужа древности Линь Бу, жившего в эпоху Сун, который уединился на озере Сиху и безмятежно проводил дни, любовался цветущей сливой, а единственным близким существом для него был журавль. Иккю не просто уподобил себя здесь китайскому отшельнику: восхищение сливой отнюдь не помешало ему иметь жену; как и для Линь Бу, слива является для него первой весточкой весеннего тепла. Или в соответствии с любовной ипостасью «весенних чувств» провозвестником зарождения свежих, молодых сил среди еще зимних холодов.

«К югу от гор» следует, видимо, понимать как удаленность в пространстве и затрудненность достижения. Возможно, это говорит о том, что Мёсин в этот момент была далеко, а в определенной степени намекает на призрачность и эфемерность пригрезившейся женской красоты. Заключительная строка стихотворения показывает, что «весенние чувства» горного затворника влекут за собой воспоминание о цветах и их аромате и заставляют сожалеть об отторженности от них. Итак, бедный, одинокий ученый в холодных горах любуется луной и снегом, ощущает в себе «весеннее» и печалится, вспоминая о цветах (что следует разуметь как иносказание). Стихотворение заканчивается грустно-щемящей нотой, и Иккю рядом пишет второе четверостишие.

Оно отделено от правого проходящей строго посередине тонкой пружинистой ветвью. После знака «и» (ю) следует текст:

Чертами чиста, но наводит красу

в женских покоях дворца.

Так отчего ж сей цветочный лик

застывшей улыбкой играет?

Весенним вечером ветерок

его невесомо коснется —

Многолетние горькие сны

развеются в одну ночь.

«Чертами чиста» — это буквальный перевод китайского выражения цинбяо (яп. сэйхо), что может означать и «прелестные манеры», и «ясный лик», и даже «светлый маяк»— так поэтически именуется луна. Таким образом, с первых же знаков Иккю продолжает тему и образы первого своего четверостишия. Кроме того, луноликая (чистая, ясная, сиятельная) красавица, сидящая за туалетом, напоминает об одной сунской принцессе, которая любила использовать лепестки сливы для притираний. Это пристрастие пришло к ней после того, как однажды ей приснилось, как она спит и на лицо ей упали нежные лепестки, которые прочно пристали и покрыли кожу незаметным, изысканной красоты слоем. После этой принцессы цветы сливы прочно ассоциировались с женской красотой. Первая строка таким образом подготавливает появление в следующей «цветочного лика». Неясные «ароматы цветов» (или, более правильно, «аромат цветка») из первого стихотворения обретают здесь телесную конкретность.

Образы следующей строки продолжают тему человеческих отношений посредством многосмысленных метафор из природного ряда. В дополнение к показанным выше («цветок — женщина», «весна — любовь») следует остановиться кратко на философско-космологическом понятии «ветер» (фэн) в китайской культуре. Ветер для носителей традиции был не столько перемещением атмосферных масс, сколько веянием мирового эфира, определяющим чувства и состояния. Отсюда другое значение иероглифа фэн — «нравы». Тем самым «весенний ветер» — это подверженность любви, открытость и податливость этому чувству. Поэтому от невесомого веяния тает «застывшая» (букв. «ледяная») улыбка. Свежее, подобное цветку лицо прекрасной дамы хранит отпечаток неких пережитых невзгод, вместе с тем это новый штрих все к той же основной оппозиции «оледенение — пробуждение». В отличие от первого это четверостишие кончается более мажорно.

Разбирать образы, распутывать плотный клубок контекста и находить все новые и новые проявления амбивалентного пафоса свитка Иккю можно практически бесконечно. Перечислим схематически уровни смысла этой картины, уже затронутые ранее. Их можно насчитать пять.

Прежде всего в свитке выражено впечатление художника от природной красоты расцветающей сливы и от эффектного цветового и фактурного контраста между темными сухими ветвями и прозрачными лепестками. Во-вторых, слива объявляет приход весны, первый проблеск тепла среди зимних холодов. В-третьих, слива является распространенным символом преклонного возраста, олицетворением старых поэтов и художников. В-четвертых, своим свитком Иккю делает оммаж женщине, оказавшейся в одиночестве и тяжелых условиях. В-пятых, слива, знаменующая приход весны, выражала на языке японской куртуазности любовное чувство.

На последнем следует остановиться подробнее. Могли ли вообще иметь место какие-либо любовные игры у дзэнского монаха и насколько это могло быть оправдано идеологически? Заметим сразу, что объяснения с точки зрения здравого смысла — «он был-де плохой буддист» — мы оставляем за рамками научной парадигмы. Доказывать, что он «хороший», тоже нелепо. Иккю просто есть центральная и наиболее типическая фигура японского средневековья. Некоторые необычные проявления его натуры отличались от усредненной нормы именно потому, что сам он не был средним, в границы не укладывался и выходил на такие уровни бытия, куда природа начетчиков и буквоедов не пускала. Поэтому любовный и — шире — сексуальный опыт был для него естественным продолжением пути духовного делания.

В первоначальном буддизме женщины перечислялись в ряду причин, приводящих к тягчайшим грехам. Спустя полтысячелетия махаянический идеал спасения всех живых существ, включая женщин, зверей и насекомых, вызвал к жизни формулу «Страсть и грех — мудрость, рождение и смерть — нирвана». Лишь немногие мастера чань/дзэн были святы настолько, что забывали само понятие греха. Среди них были Юаньу Кэцин (яп. Энго Кокуюн), комментатор «Биянь лу» («Записок близ Лазоревой скалы»), и Сунъюань (яп. Сёгэн). Наследником дхармы Сёгэна, т. е. преемником его духовной линии во втором поколении, был Сюйтан Чжиюй (яп. Кидо Тигу), обучавший японского монаха Нампо Дзёмё (он же Дайо Кокуси), который, в свою очередь, явился наставником Дайто Кокуси, основателя монастыря Дайтокудзи. К линии Дайтокудзи принадлежал и Иккю; в конце жизни он стал сорок седьмым настоятелем этого монастыря. Таким образом, Сунъюань был основателем того направления, к коему принадлежал Иккю. Иккю часто подчеркивал, что именно он среди всех японских потомков Сёгэна единственный несет в сохранности и идейной чистоте учение мастера.

Учение Сунъюаня выражено «тремя переломными словами» (сантэнго). Их предельный лаконизм заставил ломать головы не одно поколение китайских и японских буддистов. Особенно сложным был третий пункт, в котором Сунъюань вопрошал о красной нити (коси), от рождения присущей человеку, нити кровной связи с женщиной. Для Иккю общение с женщинами было способом гармонического развития своего человеческого естества и видом религиозной практики. О психосоматическом опыте Иккю с куртизанками сохранилось немало свидетельств в его собственных текстах. Для того чтобы в общих чертах понять, о чем идет речь, т. е., говоря языком филологов, очертить отношение автора к проблеме пола, приведем одно стихотворение Иккю. Оно написано на тему известного коана о старухе и отшельнике. В прозаическом вступлении Иккю описывает ситуацию: «В старые времена жила добросердечная старуха, которая опекала монаха-отшельника, обитавшего в хижине неподалеку. Двадцать лет служанки почтенной женщины носили монаху еду. Однажды она велела девушке, которой исполнилось дважды восемь лет, обнять монаха и спросить, что он испытывает при этом. Когда девушка исполнила повеление, монах сказал: "Высохшему дереву, растущему среди холодных камней, на исходе зимы проблесков тепла уж нет". Узнав об этом, старуха вскричала: "Двадцать лет я заботилась о мошеннике и шарлатане, давая ему кров и еду". Разгневавшись, она прогнала монаха и сожгла хижину». Ниже этого текста Иккю написал, что он поступил бы иначе:

Добрая баба дала шарлатану

лестницу, чтоб он взошел,

И предложила ему, целибату,

юную девушку в жены.

Если бы только красотка была

этою ночью со мною,

Старое древо, сухое весной,

новый пустило б побег.

«Добросердечная старуха» (робасин) имеет сильные буддийские коннотации. Так во многих текстах называли мирянина или мирянку (простых, как старая баба), наставляющих, подобно Вималакирти, в истине образованных монахов. «Сухое дерево» в устах монаха в предисловии и далее в стихотворном тексте наряду с абстрактно-символическим значением обладает еще и конкретным смыслом, также буддийским. В стихе из «Махапари-нирвана-сутры» говорится, что в момент ухода Будды в нирвану засохли мощные деревья, росшие у его изголовья, но что они вновь распустятся, когда Будда снова явится в мир. Кроме того, четыре знака из семи в последней строке буквально воспроизводят классическое китайское выражение «Старое дерево пустило побег», включая стихотворение не только в конфессиональную, но и в общекультурную парадигму. Последний иероглиф этой строки («побег») перекликается с последним знаком первой («лестница»). Графически они полностью похожи друг на друга, за исключением одной черты, имеющейся в «побеге» и отсутствующей в «лестнице». Иккю, конечно, не случайно выбрал именно эти иероглифы. Одна резкая косая отмашка — и «лестница», средство, от коего отказался монах, превратилась в рвущийся вверх побег. В итоге устанавливаются два набора противопоставлений — сухое дерево, зима, смерть и новые побеги, весна, жизнь. Эта символика прочно держалась в умах современников Иккю. Крупнейший поэт в жанре рэнга Соги спустя несколько лет после смерти Иккю написал в стострофной поэме «Три поэта в Минасэ» весьма похожую строфу:

Даже средь сухих стволов веет ветерок весны.

Показательно, что наряду с отвлеченно-космологическим уровнем эти образы — ствол, весна, веяние — имеют конкретно-чувственный уровень смысла, показывая изоморфность космического обновления любовным отношениям между мужчиной и женщиной.

Это телесное, воочию зримое начало особенно явственно выражено в нашей «Ветке сливы». Прямой, крепкий, динамически рвущийся вверх побег даже терминологически был осмыслен в китайско-японской традиции как мужской символ. Его эвфемистически называли «веткой сливы» (яп. умэгаэ). Кстати, так же называли и одно из синтоистских ритуальных песнопений саибара, исполнявшихся с Нового года до второго месяца. Отголоски архаических представлений о древесном стволе, соединяющем завершающийся год с нарождающимся, содержатся и в хайку поэта XX в. Такахама Кёси:

Старый год, Новый год, будто палкой их протыкают. (Пер. Т. П. Григорьевой)

Значение связывания, соединения, которое прочно ассоциировалось в китайской культуре со сливой, вызвало распространение такого мотива, как изображение или описание ветки сливы в вазе, что символически воплощало союз между мужчиной и женщиной. Такие же коннотации имела популярная в Китае игра — метание стрелы в горлышко сосуда. В картине Иккю вазы нет, зато ветка, чей конец упирается в обрез листа, чрезвычайно похожа на стрелу. Этой ассоциацией с оружием она словно предвосхищает изображение ветки сливы Миямото Нитэна (1586—1645) — художника и прославленного фехтовальщика двумя мечами. В остростремительных «Сливах» Нитэна отразились и его воинское искусство, и, несомненно, живописный прообраз Иккю. Замечу здесь, дабы не создалось превратно одностороннего представления, что в картине Иккю есть не только упруго вознесшийся отросток. Нижние, толстые и искривленные части дерева выглядят совсем не так, и ассоциации вызывают иные. В трактате «Хуа Гуан мэйпу» сказано, что «извилистая и сучковатая форма ствола и ветвей похожа на иероглиф нюй („женщина")». И действительно, у Иккю изломы нижнего сука влево и вправо, правый тонкий побег, идущий влево вниз, и горизонталь верхней ветви вместе составляют очертания знака «женщина».

В результате и графические, т. е. внешние, особенности образа сливы, в котором можно одновременно видеть «мужское» и «женское», и ее символический смысл (выражение плодородия и творческой силы) предопределили то, что обычно в Китае и Японии балдахин над ложем и ширма за ним украшались изображением (тканым или рисованным) веток цветущей сливы.

Прежде чем перейти к рассмотрению еще не упомянутого эротического смысла цветка, закончим с образом лестницы из приведенного ранее стихотворения. «Лестница» у Иккю — это метафора для девушки, ибо девушка есть тот путь, по которому монах мог бы подняться до новых ступеней совершенства. Интересно, что здесь Иккю вышел на архетипический уровень: в психоаналитике лестница интерпретируется как репрезентант либидо. Привязанность незадачливого отшельника к избранному им пути недобродетельна — во-первых, потому, что неучтиво отказывать человеку, щедротами коего жил, а во-вторых, привязанность к «чистоте» есть все-таки привязанность, тогда как истинно свободному от страстей человеку присуща гибкая естественность и способность оставаться самим собой, действуя сообразно обстоятельствам.

Иккю позволял себе поступать кощунственно, с точки зрения монахов-начетчиков, сочетавших показное благочиние с едва прикрытыми извращениями. Перечисление последних не входит в задачи нашей статьи, отсылаем читателей к текстам «тиго-моногатари» («повествования о послушниках» — жанру монашеской литературы того времени, где описываются монастырские «романы»). Иккю недостойных монахов не раз сравнивал с куртизанками, неизменно ценя последних более высоко. Следует заметить, что малозначительная монахиня в общем стояла в социальной иерархии примерно так же низко, как и свободные женщины из ивовых кварталов. Иккю же наделял этих женщин высокими духовными качествами, о чем он писал в четверостишии под названием «Мирянин читает песню перед воротами веселого дома и после уходит»:

У девушки в доме сознания нет,

у него ж что-то есть на уме.

Погрязши в стихах, поэт

сможет ли окунуться в любовь...

Иккю наделяет одинокую обитательницу дома высшим состоянием безмыслия, или «не-сознания» (мусин). Понятие мусин как составной части буддийской философско-эстетической категории югэн возникло первоначально в религиозных текстах, а оттуда прочно перешло в область искусства. С мусин связывался обширный комплекс близкого значения муга — «не-я» (кит. уво, санскр. анатман), которое, по определению Д. Т. Судзуки, крупного дзэнского философа и главного пропагандиста дзэн на Западе, является основной концепцией буддизма. Девушка, выполняя свои обязанности, пребывает в мусин, она не связана мыслями о гостях и вожделениями. Иккю в отличие от многих своих современников глубоко осознал сущностное родство монахов и куртизанок. Здесь уместно будет отметить, что именем сливы называли один из высоких разрядов куртизанок — умэ дзёро. Может показаться парадоксальным, что Иккю как бы уравнивает монахиню и гетеру, но в этом сближении есть свой смысл. Женщины, жившие при гостиницах или в специальных домах любви, были погружены в непрестанную череду меняющихся связей. Опытом своей жизни они выражали непостоянство (мудзё — основное состояние мира) в сфере человеческих отношений. Ему же следовали и оставившие житейские связи монахини. Сжигавшие себя в огне мимолетных наслаждений, куртизанки оказывались, если глубже вдуматься в занимаемое ими место в социальной структуре общества, ближе к осознанию извечного закона существования — быстротекущей бренности. Они не имели привязанности к собственному дому или семье, подобно мирянам, а значит, ничто не препятствовало им жить согласно принципам мудзё и мусин. В предельных случаях куртизанка могла отождествляться с бодхисаттвой, как то было, например, с прославленной дамой Эгути. Эта гетера, известная тем, что наставляла в истине монахов, идентифицировалась с бодхисаттвой Фугэн (Самантабхандра).

В ряде своих стихов Иккю говорит, что мусин приходит не только в результате долгих и мучительных дзадзэн — медитаций в позе лотоса. Исчезновение своего «я», что, собственно, и было главной целью религиозного делания, или деятельности по перестройке сознания, может случиться и благодаря любовному соединению. Психосоматическому опыту с куртизанками и возлюбленными посвящено несколько десятков стихотворений в «Кёунсю». Если учесть, что в антологию вошла лишь меньшая часть из написанного им, то становится очевидным, сколь большое значение придавал Иккю такому своеобразному исповеданию дзэн. Следует, впрочем, отметить, что отдельные аллюзии и реминисценции из китайского фольклора и мифологии показывают, что он, по всей видимости, был знаком с соответствующей даосской практикой, а также тантрическим буддизмом.

Даосская натурфилософия обеспечила теоретическую основу слияния эротики с космическим и духовным началами. Еще в гексаграммах «Книги перемен» высшая гармония двух взаимодополняющих сил инь и ян символически обозначала союз мужчины и женщины. 63-я гексаграмма — «Завершение» — состоит из триграммы кань (женщина, вода) и триграммы ли (мужчина, огонь). «Взаимодействие одного инь и одного ян называется дао»,— говорится в «Ицзине». Последующее развитие даосской мысли подробно разработало принципы гармонизации человека и вселенной.

Согласно даосским трактатам, духовная энергия-сперма цзин (яп. сэй) считается важнейшим элементом личности, в которую кроме цзин входит еще шэнь — дух, центр эмоциональной и интеллектуальной деятельности, и ци — жизненность, пневма, дыхание. Цзин является источником для шэнь и ци. Она подобна сексуальной энергии и представляет собой особое семя, которое есть и у мужчин и у женщин. Это своего рода ментальный субстрат, присутствующий и в сперме и в яйце. Помимо созерцательной медитации в даосской практике существовали «парные» или «совместные» медитации, проводившиеся после обучения серии приемов сексуальных отношений. Эти «парные» медитации способствовали быстрейшей «небесной циркуляции» цзин. Они находили сакральное обоснование в следовании ритму природы, в котором противоположные принципы инь и ян, взаимодополняясь, питают друг друга.

Здесь будет, пожалуй, уместно привести еще одно стихотворение Иккю, в котором поминается цветок сливы в сходном контексте. Оно называется «Инь красавицы обладает ароматом нарцисса». Иероглиф инь, который можно перевести как «женское» или «темное», обладает кроме абстрактно-космического и вполне телесным уровнем значения. «Цветок» — это суйсэнка, буквально «цветок водяных фей». Он может идентифицироваться с разновидностью нарцисса, а может означать ту же сливу, точнее, один из ее видов — суйсэнбай («сливу водяного духа») — с крупными белыми цветами по шесть лепестков, отличающимися сильным специфическим запахом.

Кстати, можно заметить, что «водяными феями» или «детьми водяного духа» называли в Китае начиная с эпохи Сун куртизанок, живших в лодках на озере Сиху. Если вспомнить, что на его берегах обретался и Линь Бу, которому слива заменила жену, то получатся весьма любопытные, сходящиеся и одновременно полярные проявления культуры, связующиеся амбивалентным образом сливы в единый узел.

То, что «цветок водяных фей» связан со сливой, явствует и из этого стихотворения, которое мы обещали привести напоследок:

Долго любуясь башней из Чу,

потом на нее вознестись.

В полночь на яшмовом ложе

лицо из томительных снов.

Цветок распустился под веткой

старого дерева сливы.

Плавно качаясь, фея с небес

меж бедер зажала его.

Объяснить аллюзию башни из Чу здесь можно лишь вкратце. Имеется в виду история, приключившаяся с чуским князем, которому во сне явилась прелестная фея, назвавшаяся богиней горы У, и любила его до утра. С тех пор чуская башня служит в литературе метафорическим обозначением мужского символа, а та же башня, объятая спустившимся с неба облаком, воплощает любовное соитие. Наряду с этим классическим китайским образом Иккю использует здесь и язык цветов, с помощью которого принято было обозначать человеческие отношения в японской классической поэзии. Кроме того, представление о женщине как о Великой Матери, питающей не только детей, но и взрослых людей, восходящее к даосской мистической традиции, также наложило существенный отпечаток на китайскую культуру. В Японии соответствующие тексты были известны уже в X в. и оказали несомненное влияние на сложение японской тантры. Однако уровень метафорики в его любовных стихах, как, впрочем, и во всех остальных, был в основном китайским. Также китайскими и отчасти индийскими были использовавшиеся им психосоматические приемы, отражение которых содержится, например, в цикле стихов, имеющих общее название, могущее быть переданным по-русски как «Смакуя сладострастные соки красавицы» («Бидзин-но инсуй-о суу»). В Японии эти приемы и связанные с ними методы регуляции сексуальных отношений распространялись преимущественно через восходящие к тантрическому буддизму эзотерические культы в Сингон и других школах (миккё). Вопрос об их связях с дзэн практически не исследован. Изучение наследия Иккю под этим углом зрения могло бы дать важные результаты общекультурного характера, ибо его исповедание «природы Будды в своем теле» (сокусин дзёбуцу) непосредственно связано с «бидзин дзэн» («дзэн красавиц»). Яркий материал, подтверждающий значительность темы «дзэн и любовь», можно найти в самой словесной ткани японского языка. Куртизанки и дзэнские наставники, объединяемые через категорию мусин, связаны и словом «дарума», означающим кроме имени легендарного основателя чаньского учения и профессиональных жриц любви.

Итак, отпугивавший многих при жизни Иккю и ставящий по сей день в тупик тех, кому почему-либо выпадает касаться наследия мастера, «телесный дзэн» не был, разумеется, ни слабостью, ни распутством, ни победой гуманистической личности над средневековым аскетизмом. Это был религиозный опыт, преследовавший цели духовного совершенства и упрочения особого, недуального состояния сознания. Этот опыт был доступен немногим выдающимся личностям, но нельзя сказать, что пример Иккю был уникальным.

Вот к каким далеко идущим выводам о некоторых сторонах средневековой японской культуры привело нас рассмотрение внешне непритязательной небольшой картины Иккю. Мы сравнительно мало уделили места вопросам специальным — формально-стилистическим особенностям свитка, вопросам живописной техники, принадлежности к художественному направлению и т. д., которые в полной мере могут быть раскрыты и проанализированы лишь в довольно пространной работе. Это задача узкоспециальной академической штудии. Я же хотел показать «ветку сливы» Иккю как своеобразное окошко в мир японской культуры или даже, с позволения сказать, поэтики чувства. Словно магический кристалл, эта картина может поворачиваться к зрителю все новыми гранями, в которых будут отражаться все новые образы японской средневековой духовности.

|

ПОИСК:

|

© LITENA.RU, 2001-2021

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://litena.ru/ 'Литературное наследие'

При использовании материалов активная ссылка обязательна:

http://litena.ru/ 'Литературное наследие'