На Урале, в дни войны (Л. Скорино)

Осень в Свердловске

Горькая военная осень 1941 года, уход из Москвы 16 октября, когда к самой столице подкатились фашистские полчища - были взяты Наро-Фоминск, Можайск, Истра... Долгий путь на восток, бомбежки с воздуха, бесконечные остановки на глухих полустанках и разлуки, разлуки... Дом, брошенный позади, - вернемся ли? Близкие люди, которых разметало по военным дорогам, - свидимся ли?.. А главное - неотступная мысль: "Что с Москвой?"

И в дорожные эти тяжкие дни внезапно открылся нам Урал с его темно-зелеными горами, холодными голубыми озерами, рослыми сосновыми лесами, с его яркими закатами, ветреным небом, где несутся неспокойные облака, - открылся во всей своей сильной, мужественной красоте. Было в уральской земле что-то бесконечно русское, родное... Но не утишавшее душу, как спокойные, чуть грустные пейзажи средней полосы России, а иное - суровое, напористое: устоим, выдержим, все одолеем...

Вспомнились сказы "Малахитовой шкатулки", прочитанные еще в Москве в такие недавние и одновременно уже такие далекие мирные дни. Пришло ясное ощущение: сказы эти могли возникнуть только здесь, в этом могучем горном крае.

Шли недели и месяцы в эвакуации, трудные, полные забот и тревог. Но Москва устояла, враг был разбит у самых ее стен, и это вселяло уверенность в приближении решающей победы над фашизмом. И, может, потому сказы Бажова, мужественные и добрые, полные веры в несокрушимую силу трудового человека, все больше и больше в сознании моем сливались с этим трудным и героическим временем, с надеждами и решимостью моих современников.

Встреча с Павлом Петровичем Бажовым произошла в середине 1942 года. До этого я успела уже поколесить вдоль Уральского хребта. Первое время жила в Красноуфимске, куда эвакуировался Гослитиздат, и с писательской агитбригадой во время посевной объездила почти весь район; затем попала в Кыштым - город на озерах, где в госпитале, тяжело больной, лежал мой муж. И только летом 1942 года оказалась в Свердловске.

Здесь к тому времени из хозяев города - свердловчан - и приезжих - москвичей, киевлян, ленинградцев - сложился большой дружный писательский коллектив. Численный состав его достигал немалой цифры - свыше шестидесяти человек. Находились тут Федор Гладков, Ольга Форш, Мариэтта Шагинян, Анна Караваева, Николай Ляшко, Илья Садофьев, Борис Ромашов, Виктор Финк, Агния Барто, Оксана Иваненко, Вера Звягинцева, Евгений Пермяк и последний из символистов - старик Юрий Верховский.

Во главе свердловской организации стояли Бажов и Караваева. Они-то вместе с писательской "старой гвардией" и задали тон - боевой, рабочий, деятельный.

Одолевали Павла Петровича в эту пору неотложные хозяйственные заботы: эвакуированных писателей, их семьи надо было разместить, накормить, а часто и одеть-обуть - ведь уходили люди с обжитых мест, в спешке бросая вещи в опустевшем доме. Были здесь старики и женщины, дети, пережившие уже целый военный год, полный тревог, лишений. Семьи писательские нуждались в помощи, и П. Бажов, который и сам в эти годы жил трудно и голодно, чувствовал себя ответственным за доверенных ему людей, за самое их существование.

Огромной заслугой Павла Петровича было то, что он вместе с Анной Караваевой упорно сплачивал писательский коллектив, не давал людям разбредаться по углам, оставаться наедине со своими личными бедами и горестями. Оттого-то их, эти беды, легче было претерпевать, что жила свердловская организация в трудном военном 1942 году активной общественной жизнью.

Писатели разъезжали с агитационными выступлениями по всему заводскому Уралу, шефствовали над госпиталями, ремесленными училищами, работали в местных газетах и в центральной прессе, принимали участие в уборочной и посевной кампаниях. И каждый чувствовал: нет, течение жизни не прервалось, в суровых условиях военного времени продолжалось ее молчаливое, глубинное развитие. И все стремились не уступать войне ни пяди обычного нашего советского существования, упрямо отвоевывали у нее право на творчество, на новые дела и свершения.

- Нельзя, чтобы духовная жизнь угасала, - сказал как-то Бажов на собрании, шутливо о важном. - Интеллигенция на то и создана, чтобы поддерживать огонек...

Сам Бажов принадлежал к коренной русской интеллигенции из демократических слоев, какая в старину убежденно сидела по "медвежьим углам", щедро отдавая свои знания народу, а после Октября 1917 года пошла за большевиками и подняла огромные пласты революционной работы.

Годы Павла Петровича перевалили уже за шестой десяток, негустая борода давно побелела, а лицо покрыли глубокие морщины. Не был Бажов ни высок, ни представителен, - небольшого роста, но плечистый и крепкий, обладал он какой-то особой, благородной силой, которая не позволяла о нем сказать "старик". И невольно о Бажове думалось как о красивом человеке. Красивым был большой, выпуклый лоб, умные, полные энергии глаза, руки, выразительные и спокойные, уверенные руки мастера, знающего свое дело. И самое главное - в каждом движении Павла Петровича, в словах и поступках проявлялась его внутренняя сущность. Бажов был коммунист, и это все определяло в его облике: требовательно добрый к людям, человек ясных и четких убеждений, верный высоким нашим идеалам без позы, без громких слов, прочно, навсегда. Таким он раскрывался нам и в частной своей жизни и в общественной деятельности.

Именно такой человек и мог сплотить людей с различными судьбами в дружный, стойкий коллектив.

Позднее Анна Караваева хорошо сказала:

- Тут, казалось бы, по литературной традиции, этакого цветущего бодряка надо во главе организации ставить. А Павел Петрович на привычного героя совсем не походил. Немолод, и тихость его... Многословия не любил, голос негромкий, всегда незаметен он как-то оставался, а дело двигалось, и душевное тепло от него людям шло... Как огонь в доме - вот с чем сравнить хочется... Всех вокруг себя собрал...

И правда, свердловская организация была по-настоящему творческим коллективом, который не отделял себя от большой, героической жизни страны.

Незадолго до моего приезда в Свердловск состоялось здесь большое писательское собрание, в котором приняла участие и городская интеллигенция, собрание, посвященное героическому Ленинграду. В течение весенних месяцев 1942 года на Урал прибывали жители осажденного города, которых постепенно перебрасывали оттуда по Ледовой дороге и самолетами. Истощенных блокадой ленинградцев немедленно направляли в больницы и санатории, где они получали усиленное питание и медицинский уход. Многих это просто-напросто спасло от смерти.

"Ленинградский вечер" был большим общественным событием. Председательствовала на нем по праву Ольга Форш. Писатели-ленинградцы рассказали о том, что пережили вместе с городом в блокадные месяцы.

Беспощадно жестокими были их простые повествования, жестокой - реальность деталей, неумолимой - простота смерти. Но сильнее всего - мужество человека. Вечер оставил неизгладимое впечатление у всех, кто на нем присутствовал. Позднее Павел Петрович не раз обращался в своих размышлениях к ленинградской эпопее. Он говорил нам:

- Напрасно повторяют, что русский человек терпелив. Не в этом суть дела. А в мужестве, в трезвом понимании процессов жизни. На крутых поворотах истории видишь - другого выхода нет, через огонь, через смерть пройти надо. Вот без нытья и трусости и берешься за трудную задачу. Потому-то сломить наших людей зверствами нельзя. Да и силы свои ощутили за годы революции. Ленинградская блокада - это же Данте, исторический катаклизм. А человек остался человеком, и еще советским.

В писательской организации во время войны заведено было систематически встречаться для обсуждения новых произведений, напечатанных и здесь, в Свердловске, и в центральной прессе.

7 сентября 1942 года состоялось шумное собрание, обсуждали новинку - только что напечатанную в "Правде" пьесу А. Корнейчука "Фронт". Пьеса всех задела за живое. Разговоров вокруг нее было много. Одни ею восхищались за остроту, за смелость критики, другие отрицали начисто, утверждая, что это голая публицистика.

На собрание пришло много народу. И, конечно, снова разгорелись споры. Особенно интересным было выступление Мариэтты Шагинян. Она в это время работала над книгой очерков "Урал в обороне" и много ездила по заводам и колхозам горного края, изучая жизнь тыла.

Маленькая, очень крепкая, невероятно энергичная, в сапожках и каком-то "авиаторском" кожаном шлеме на голове, "Мариэтта" - так все ее называли за глаза - была самым подвижным и увлекающимся человеком среди писателей. Ее интерес к жизни невольно заражал окружающих, несмотря на все крайности суждений, в какие она неизменно впадала.

Павел Бажов и Мариэтта Шагинян. 1943 г.

М. Шагинян сразу начала разговор с главного - с сопоставления пьесы с жизнью. И, как всегда, немедля же пошла в атаку:

- Есть кое у кого эстетский подход к "Фронту" Корнейчука. Говорят даже, что пьеса не удалась. Это неправильное отношение к произведению талантливого драматурга. "Фронт" - огромное событие в моей профессиональной жизни. Мы должны писать честно, а это значит - смело выйти на большую дорогу нашей жизни, философски, социально, исторически понять происходящее... Работать старыми методами - значит идти к поражению... Я об этом буду писать, кричать буду...

Павел Петрович на обсуждение пьесы пришел с запозданием, очень усталый, его задержали где-то в городских организациях бытовые дела Союза писателей. Он застал лишь последние выступления, прослушал Мариэтту Шагинян, но сам не выступал.

После собрания довольно шумной толпой пошли провожать Павла Петровича, хотя он и пытался потихоньку ускользнуть, - ведь устал за день, и не до разговоров ему было. А нам еще хотелось договорить, доспорить... Теперь уже разбирали художественные достоинства пьесы. Павел Петрович шел обычным своим быстрым шагом, но на лице резко обозначались морщины, исчез смешливый огонек в глазах. Слушал нас П. Бажов молча, в разговор не вступал.

Рывками, по-уральски, дул сильный ветер, подталкивал в спины, завихрялся у крыш, на перекрестках. Стемнело. Улица Ленина широкой полосой уходила вперед, загорались огни в окнах, и нам, "приезжим", путникам в дороге, невольно виделись родные города, погруженные во мрак затемнения. Павел Петрович, искоса взглянув на меня, словно понял эти невысказанные мысли и мою грустную зависть. Он заговорил, как бы размышляя вслух, о Мариэтте Сергеевне и ее выступлении, а по сути - о писательском труде:

- А ведь права Шагинян... Не без перехлеста у нее, конечно, но права... В том, что мы пишем, частенько главного-то и не хватает: фонарики слабенькие подвешены, очень не высоконько, и освещают пустоту.

Пишут вот о производстве. День поработают на заводе, два, - несерьезно это. Очерки потом читать обидно. Я и сам съездил к Янкину, просидел недельку. Посмотрел его в шахте, в бане, дома. Написал очерк, не доволен им: ни человека, ни темы. Надо было найти типичное в Янкиных. Найти нечто такое, от чего люди захотели бы стать Янкиными. Фонарик оказался слаб. А то рассказал, что два перфоратора вместо одного - вроде фокуса. А в самом-то деле тут величайшая закономерность. Философски все надо было осмыслить. Получилась пустота, образ висит в воздухе.

У Шагинян высоко горящий фонарик. Из всех нас она наиболее важное дело делает. Философски осмыслить свое время стремится... А это ценно...

Мы подошли к пруду, находящемуся в центре города, старинному, еще екатеринбургских времен. Пруд темным зеркалом лежал в окаймлении уличных огней. В дальнем краю виднелась узкая светлая полоска, оставшаяся от бурного, ветреного уральского заката. Павел Петрович здесь решительно распрощался, свернул в какую-то улочку и словно растворился во внезапно надвинувшейся осенней темноте.

Мы еще долго стояли у балюстрады, смотрели на молчаливый пруд, в котором темнота обрела и плотность, и глубину. Где-то вдалеке глухо отбивали часы. Казалось, пробуждается к жизни старый горнозаводский Екатеринбург...

"Тайные сказы" Горнорудного края

Павел Петрович, хотя, как коренной уралец, человек отнюдь не говорливый, всегда был очень интересен в беседе - богатством жизненных наблюдений, тонкими и неожиданными замечаниями о людях и событиях, своими размышлениями об искусстве. Скажет мало, а думать заставляет о многом.

Речь у Бажова по-народному живописная, афористичная, всегда пересыпана примерами, выхваченными из жизни. И преподносились они не без лукавства: ну-ка, сумеет ли слушающий сделать верный вывод? Ведь русский человек любит испытать собеседника.

Скажу прямо: совершила я сразу же стратегическую ошибку - рассказала П. Бажову о том, что задумала написать о нем книгу, - и потом про себя частенько жалела, что рано открылась. Павел Петрович поначалу даже было замкнулся, стал говорить скупее, сдержаннее, старательно обходя себя в своих рассказах об Урале. Русский интеллигент старой закалки, он считал недопустимым как-либо влиять на меня, своего будущего биографа. А между тем ему по душе пришлась идея книги, где речь пошла бы об Урале, о его истории, о его людях. И хотя Павел Петрович сам был типичным человеком горнозаводского края, но вот себя-то он и исключил из своих рассказов. Пришлось приложить немало усилий, чтобы собрать материалы по его биографии, выходящие за пределы анкеты. Зато о горняцком Урале - старом и новом - рассказывал Бажов охотно и с любовью.

Как-то в конце рабочего дня, когда уже затихал шумный Дом печати - здесь помещались и газета "Уральский рабочий", и местное издательство, и типография, и отделение Союза писателей, - осенью 1942 года, начались мои беседы с Павлом Петровичем. Беседы об Урале, о "тайных сказах" горнорудного края, об уральских мастерах.

Мы находили в издательстве пустую комнату. Я усаживала Павла Петровича на почетное место - за редакторский стол, не без хитрости, отрезая своему "герою" путь к бегству, сама примащивалась с краю, раскладывала бумаги... Павел Петрович смотрел на эти приготовления сквозь дымок самокрутки, про себя посмеивался, но вместе с тем и одобрял: серьезно, видать, задумано, рабочая хватка есть...

А чтобы я не взялась за дело с налету, без достаточной подготовки, - очень этого не любил Бажов, - он деликатно, как это ему вообще было присуще, время от времени советовал мне познакомиться с необходимыми материалами. Так, назвал он "Горный журнал", который выходил в XIX веке, "Исторический и географический словарь" Чупина, "Летописи" Василия Вячеславовича Шишонко и многое другое.

Первая беседа началась с вопроса:

- Как возник замысел "Малахитовой шкатулки"?

На это Павел Петрович отвечал охотно.

- В тысяча девятьсот тридцать четвертом году, - рассказывал он, - Свердловское издательство затеяло выпустить сборник дооктябрьского фольклора на Урале. И у них оказалось, что рабочего-то фольклора нет. Меня возмутило это. Записанного нет, но в памяти, в головах... На Урале по-северному не умеют рассказывать, народ-то по всему складу своему другой, но к нему надо прислушаться.

И по-иному записи вести следует... Мы чаще всего привычное ищем. А тут приходится по крупицам собирать - кусочки преданий, черточки, детали. Надо различать и говорить о фольклоре устоявшемся и творимом.

Уральский фольклор не имел законченной формы, сохранялся чаще всего в виде рабочих семейных преданий.

Кладоискательские "тайные сказы" были старательскими. Богатство скрыто в земле. Как же к нему добраться? Находка драгоценного металла или камня и есть клад. Как открыть его тайну, как найти? Возникала легенда о страшилищах, которые дорогу к кладам преграждают, стерегут земные богатства.

А бывало и так - где-нибудь объявится "Аликаев камень". Пойдут догадки: почему он так назван? Видно, связано это с каким-то Аликаем. Кто он? Что тут произошло, у этого камня, чье имя к нему прилепилось? Или вот в Алапаевске есть камень Мигунчик, а в Верхотурье Кликун-камень. Плоская возвышенность отдает звук. И всяк по-своему это объясняет. Один выдумает, другой добавит - получается цельная картина. Объяснения могут быть разными. Но при расспросах неизбежно начнется совпадение ответов, рассказчики сходятся, возникает завязь предания в основе - стремление объяснить непонятные явления природы, восстановить забытые страницы истории.

Возникали семейные предания о мастерах. Опытный медеплавильщик становился персонажем легендарным - ведь от него, от его работы, зависела оплата других профессий. На Урале рабочие особые. Здесь не было кустарного разделения труда. Труд концентрировался вокруг печи. Она объединяла углежогов, плавильщиков металла, возчиков и т. д. От умелой работы мастера у печи зависел заработок всех остальных. Опытный рабочий, реальный человек, приобретал после смерти, а то и при жизни черты легендарные.

У меня еще не записано ни одного факта о доменщиках. А о них прямо на глазах создается легенда. О каком-нибудь Василии Ивановиче тебе рассказывают: "Дело он знал тонко. Запьет - сидит дома. Что делать, без него работа не ладится, бегут за ним. А он выглянет в окно, посмотрит на дым и полный рецепт скажет: "Два короба песку да смеси столько-то, угля ли там, еще чего..." И все правильно. По дыму определял".

В подобных преданиях сохранялось восхищение перед тонкостью ремесленных навыков.

А вот задумайтесь хотя бы: "мороженое железо" в Невьянске - одних чеканок тридцать сортов. Был, скажем, жильник, а тут появился прожильник, какого не было. Сложное мастерство. Смотреть, не зная дела, - увидишь простой, непритязательный узор, "серёдыш". Но, чтобы подобрать его, надо тонко знать состав чеканок.

Да, в каждом ремесле своя особинка имеется.

Екатеринбургская грань была ведь кем-то придумана. А ведь мастера были связаны традиционными образцами византийской и немецкой грани. Нашелся же смелый человек, по-своему сделал, пошел своим особым путем. Вот таких мастеров рабочее предание и превращает в легендарные существа.

И Павел Петрович заключил советом: если хочешь понять уральские сказы, нужно изучить историю края. Вместе с уральскими горнозаводскими людьми следует разбираться в тонкостях их дела. А для этого не лишне поездить и понаблюдать, как они трудятся и как живут. Понимать надо их мастерство, в деталях его изучить.

- В тридцать два года я женился, а до этого двенадцать лет ничем не был связан, много ездил. Каждое лето, во время вакаций, "шарашился" по Уралу. Ездил и на юг года два-три. Побывал на Кавказе, Украине. Сознаюсь - не понравилось. Красив Урал и дороже других мест. Одни горные озера изумительной красоты чего стоят! Ездил я, рыбачил, охотился. Смотрел, как люди живут.

Тут я опять поторопилась, напрямик задала вопрос:

- Что же такое сказы "Малахитовой шкатулки" - обработка или оригинальное творчество?

Бажов помолчал. Он не торопился определять свое место в литературе. Сказы "Малахитовой шкатулки" всеми корнями уходили в уральскую почву. Быт, психология, устное творчество горнозаводского рабочего - такова их основа. И художнику казалось, что, назвав свои сказы литературой, он отрывается от этой жизненной почвы. А вместе с тем таких сказов в народе не существовало, они были созданы им самим. Сложность этого сплава реального и поэтического начал остро ощущалась писателем. Как объяснить это, да и надо ли объяснять - он еще колебался. Проще попросту назвать - уральские сказы. Так ведь оно и есть - уральские...

Павел Петрович ответил уклончиво:

- Записей сказов не было. Записывал в молодости уральские побаски. В "Малахитовой шкатулке" собралось то, что слыхал в детстве от стариков. Наиболее яркое сохранилось в памяти.

- Кто же такой дедушка Слышко? - спросила я Павла Петровича, хотя хорошо знала, что это прозвище реально существовавшего старого горнорабочего, старателя Василия Александровича Хмелинина.

- Это фигура реальная, типическая и символическая, - ответил Павел Петрович. - Немало таких стариков встречалось. Проработал двадцать пять лет у печи, изробился. А заводовладелец обязан всему заводскому населению дать "пропитал". Вот и определяли таких старых прокатчиков, горняков в лесообъездчики, в лесную сторожку, сторожем железных и прочих магазинов. Такой дедко Слышко - это знающий, видавший виды человек. Теперь у него есть досуг. Строгает лучину, плетет лапти, попутно выполняет легкую заводскую должность. Живет, как правило, не только на природе, но и обязательно среди людей: все слышит и все видит, обо всем думает, осмысляет. Это довольно распространенный тип на заводе. Всегда такой дедушка Слышко знает что-нибудь занятное, может порассказать о старине.

- Какие сказы услышаны вами у дедушки Слышко? - спросила я осторожно. - Ведь в "Малахитовой шкатулке" сказы разных типов.

- Он рассказывал старательские сказы, - ответил Павел Петрович, - сказов о камнерезах Хмелинин не знал.

А ведь лучшие сказы "Малахитовой шкатулки" - это как раз сказы о камнерезах... Вот и ответ! Мне только это и хотелось знать...

- Что из вашей книги можно прямо отнести к "тайным сказам"?

Тут Павел Петрович уже почувствовал направленность моих вопросов и, хотя и поколебавшись, правдиво назвал мне "Дорогое имячко", "Приказчиковы подошвы", охарактеризовав этот сказ как заводскую сатиру...

- Ну, и "Хозяйка Медной горы"... - добавил он.

- Но не в таком же точно виде? Он нехотя согласился:

- Не в таком...

- А кто такие "стары люди", которые упоминаются в вашем сказе "Дорогое имячко"?

- Это первонасельники, те, кто жил до башкиро-русской колонизации края. По найденным остаткам это могли быть манси и ханты до их разделения.

- Откуда возникли образы девки Азовки и Полоза?

- О девке Азовке рассказывают по всему Уралу. Старица - в Тагиле, Горная матка, а то и Горный старик. Это хранители земных недр. Образ этот имеет в фольклоре признаки чаще звукового характера, чем зрительного. Подвывания Азовки передают рудничные звуки - завывания, поддувания и прочее.

- А Полоз?

- Упоминания о Полозе имеются у Сабанеева в книге "Горные озера Урала". Сабанеев считает, что Полоз существует. Писали о Полозе и позднее, в "Уральском рабочем" за тысяча девятьсот двадцать седьмой - двадцать восьмой год.

- Откуда взялся сказочный образ Огненные уши?

- Образ кошки возник в горных сказках опять-таки в связи с природными явлениями. Сернистый огонек появляется там, где выходит сернистый газ. Он походит на болотный огонек. Но тот стоит свечкой, прямой, тонкий. А сернистый огонек имеет широкое основание и потому напоминает ушко.

В беседах и в письмах Павел Петрович потом не раз возвращался к вопросу о фольклорных истоках своих сказов, придавая им, истокам, огромное значение. Позднее он уже не скрывал того, что "Малахитовая шкатулка" явление литературы, а отнюдь не запись и не обработка сказов. К обработкам он относился отрицательно. Именно поэтому он неодобрительно отзывался о книге "Тайные сказы Урала". Делал одну лишь оговорку:

- Включили туда нетронутыми "гранильные сказы". Это подлинные записи. Они выходили отдельно в тысяча девятьсот тридцать седьмом или тридцать восьмом году. Имеют автора-собирателя. Это единственные в книге подлинно рабочие сказы, записанные в точных выражениях.

В комсомольской свердловской газете "На смену" в тысяча девятьсот сороковом или в начале сорок первого года тоже печатались рабочие сказы. Молодой поэт Тельканов занялся их собиранием, но в другой манере, чем я. Опубликовал он двенадцать коротеньких сказов - просто записал, что рассказывают старики. Побывал Тельканов на Березовском руднике, куда меня давно тянет. Говорил со снохой мастера Кондратия Зверева. Очень интересно. Это то сырье, из которого можно любой сказ делать.

Позднее, уже весной 1943 года, 23 марта, когда мне снова удалось захватить Павла Петровича в свободную минуту, я спросила его, как зарождается замысел сказа. Он, лукаво прищурившись, ответил:

- Да ведь я пишу по готовому материалу. Записываю сказы...

Я думала уже отступиться, больше не расспрашивать, как вдруг Павел Петрович рассказал, как будто совсем о другом:

- Ездил на Березовский завод. Были интересные встречи иного порядка, но не сказовые. И вот осталась от этой поездки заноза. Это старейший уральский золотой рудник. А кладоискательские фантастические рассказы не собраны. Надо бы тут посидеть, пожить, поговорить с "дедушкой Слышко", в штанах или юбке - все равно. Доворошить до настоящего материала.

Вот родилось здесь слово "шевелит". Не понимаете? Запишите-"шиилитовая руда". Березовский рудник перешевеливается до основания. Что валилось в отвалы как ненужное, теперь оказалось ценнейшим материалом.

Помолчал и снова лукаво добавил:

- Теперь еще надо дедушку Слышко найти...

"Своеглазное знание"

В среду, последнюю среду сентября, - а она пришлась на 30-е число, - состоялось обсуждение новой книги Анны Караваевой - "Богатыри уральской стали", которую писательница заканчивала осенью 1942 года.

Собрались на этот раз в Доме партпросвещения - красивом двухэтажном особнячке, где решено было отныне проводить всю клубную работу Союза писателей. А деловая издательская жизнь продолжала кипеть в Доме печати.

Уютный небольшой зал быстро заполнился. Всех тянуло на люди, туда, где думали о литературе, жили ею.

Анна Караваева пришла на собрание запыхавшись, румяная от осеннего ветра, - ей пришлось пешком возвращаться с Уралмаша.

- Туда уехала, а оттуда нет трамвая...

Жила она, как и все в эти дни, трудно; с нею в эвакуации была большая семья - дочери и старики. Однако Караваева, этакая дородная цветущая женщина, из тех, кого в старину называли "вальяжными", всегда была бодрой, живой и неизменно доброжелательной к окружающим. Общественные обязанности несла охотно, выполняла их дельно, с хорошей практической сметкой. Творчески она, как и Мариэтта Шагинян, работала много. В центральной прессе постоянно появлялись ее очерки о жизни оборонного тыла. Повести о сталеварах возникли в результате корреспондентской работы по заданиям "Правды".

Читала Караваева из новой книги лишь фрагменты - "Огни" и "Семья". Отрывки оказались объединены не очень-то выигрышно, явно наспех, - цельного впечатления не получалось. Однако в каждом куске был заключен такой подлинно жизненный, горячий материал, словно спешно вытащили раскаленную заготовку, которая еще ждет обработки, но уже чувствуешь силу этого куска металла, предугадываешь его будущую жизнь.

Обсуждение, как обычно, было бурным. Спорили и с автором, и друг с другом. Павел Петрович сидел в сторонке, помалкивал, до поры не вмешиваясь вход дискуссии, хотя выступавшие частенько со своими речами обращались именно к нему, как бы ища поддержки, а не к Анне Караваевой, которая с разгоревшимся лицом, обмахиваясь собственной рукописью, внимательно слушала критические замечания. Но если одни из них были справедливы, то другие принять автор не соглашался. Некоторые из выступавших сочли недочетом повестей то, что уральские сталевары предстают людьми интеллектуальными, "слишком образованно говорят".

- Мне представляется, - сказал один из выступавших литературоведов, знаток древней русской литературы, - что действующие лица, Олейников например, поданы иконописно, положительные герои без сучка и задоринки. В стиле восемнадцатого века... Правы те, кто отмечали книжность и литературность языка Олейникова. Он говорит языком интеллигента - длинная монологическая фраза, которая ему не к лицу.

В поддержку героев Караваевой выступил Николай Ляшко.

- Как члена "Кузницы", старого металлиста, - заявил задиристый Ляшко, - меня привело в восторг, что Анна Александровна без всякой сермяжности пишет о рабочих. Святой человек Ван-Гог протестовал против забвения людей труда. Сильные картины можно создать, если знаешь и уважаешь своих героев, любишь их труд.

Все ждали, что скажет Павел Петрович, человек, знавший и старый и новый Урал, многие десятилетия, как журналист и газетчик, как партийный работник, наблюдавший изменения в жизни этого края. Бажов не торопился выступать, посасывая трубочку, слушал и, казалось, думал что-то свое. Но и он взял слово.

- Частенько норовим мы жизнь по старинке видеть. Душа-то у старого Урала новая, и люди меняются. Анна Александровна хочет в них вглядеться, - и правильно, надо. Тут и перебор известный может получиться, но верно главное: свежий взгляд, непредубежденный, так, чтобы привычное не заслоняло жизни.

Автор большую задачу решает, - значит, большой с него и спрос. Много профессий в повестях Анны Александровны - токаря, лекальщики, сталевары. Специфику каждого надо охватить. В вагоне - главка "Огни" - писательница как у себя дома, здесь свет и тени. А вот у кузнеца есть точечки неизученные... А ведь только подлинно жизненная деталь делает повествование достоверным. В этом у автора есть просчет...

Не только на обсуждении повестей А. Караваевой Бажов касался вопроса о роли детали в искусстве, но и во время многих других выступлений на писательских собраниях, и просто в беседах с нами.

Забегая вперед, скажу, что как-то в ноябре 1942 года, на очередной писательской встрече в этом же зале Дома партпросвещения, слушали мой доклад о современной новелле. Речь зашла о художественной функции детали; я довольно полемически доказывала, что в предвоенной новелле деталь начала вытеснять характер. Павел Петрович по своему обыкновению молча слушал разгоревшиеся споры, а затем сказал докладчику:

- А как же с Чеховым быть? У него - возьмите почти любой рассказ - найдете их множество: художник исключительно детали выписывает, а о характере, казалось бы, и не заботится. Например, гвардейский поручик покупает ноты. Вот и все, сценка... Груда деталей, а за ними раскрывается характер. Очевидно, все дело в умении пользоваться деталью при создании образа. Как думаете?

И позднее не раз Павел Петрович возвращался к этому вопросу. В своих письмах ко мне, размышляя о чеховской детали, он говорит:

"Меня больше всего поражало чеховское умение сгустить типическое до одной клички. Протоиерей Змиежалов, дьячок Вонмигласов, акцизник Почечуев, корреспондент Оптимахов - все это для людей нашего поколения уже портреты. Знаешь, что это сделано. Для корреспондента нарочито придумана фамилия - сплав из латинского слова optime и русского махать, для акцизника подобрана из старого медицинского учебника, где геморрой называется почечуем (у литературоведов и бухгалтеров начинается раньше, чем у представителей других профессий). Фамилии Змиежалов и Вонмигласов откровенно шаржированы, но когда ты знаешь о "жале змия" в соответствующем "духовном" контексте и когда ты слыхал уныло-ленивую голосянку "вонми гласу моленья моего", тебе кажется это шаржирование тем сгустком обобщения, дальше которого идти невозможно.

А чеховское искусство дать характеристику одной фразой!

- Барышня робко замерсикала и вышла.

- Александр Иванович Египетский! Один костюм сто рублей стоит.

Ведь ты видишь и эту барышню, и этого египетского болванчика вплоть до его манеры носить свой костюм, такой впечатляющий для уездного фельдшера.

И вместе с тем какое чувство меры. Помещик Египетский! Как будто вовсе похоже на правду, и в то же время смешно".

Так писал Павел Петрович 20 сентября 1944 года.

Жизненной точности деталей, глубинной, смысловой, а не украшательской, поверхностной их живописности П. Бажов всегда придавал огромное значение. В письме ко мне от 10 июня 1946 года, говоря о жанре исторического романа, он с осуждением отмечает, что некоторые из авторов, не вникая в истинную суть изображаемых событий, небрежны и даже легкомысленны в обращении с бытовой деталью.

"Они вон "гулящих людей" представляют по Чапыгину, вроде бродяг, - иронически писал П. Бажов, - а ведь это совсем не похоже. Если брать параллели из позднейшего времени, так выйдет примерно, что "гулящие" равнялись почетным или личным гражданам: они не принадлежали к привилегированному сословию, но и не были так зависимы, как податные или раньше крепостные, еще раньше - холопы, смерды, чернь. В сущности, термином "гулящие люди" обозначались ремесленники, имевшие право свободного передвижения по стране. Они отличались от вольных, то есть отпущенных холопей, как и от бродяг и нищих. Вы думаете, - многие в возрасте 30 - 40 лет знают это?

Или еще пример. В пьесе Вл. Соловьева "Великий государь" монах-обличитель выходит с четвероконечным крестом на груди, тем самым "латынским крыжем", который в то время был ненавистен московскому населению не менее, чем свастика советскому человеку. Появись такой наглый крыженосец на улицах Москвы времен Грозного, такого бы разорвали на куски, а тут ничего - к царю допустили! И ведь пьеса предварительно прошла не одну контрольную инстанцию, видят ее десятки тысяч зрителей, а деталь остается неизменной. Даже когда скажешь об этом, отнесутся с явной прохладцей: пустое, кто это знает!"

У меня сохранилась и записка, которую Павел Петрович написал еще тогда, в Свердловске 1942 года, в связи с запросом Гослитиздата о возможности повторить иллюстрации первого московского издания "Малахитовой шкатулки". П. Бажов подверг критике эти рисунки именно с точки зрения реальности деталей. Он писал:

"Людмила Ивановна,

тут еще зав производственным отделом Гослита просил вложить иллюстрации московского издания, которые, на мой взгляд, наиболее удались.

Считаю такими, кроме фронтисписа, иллюстрации к сказам: "Золотой волос", "Огневушка-поскакушка" "Ключ-камень", "Малахитовая шкатулка", "Сочневы камешки".

Иллюстрация к "Хозяйке горы" прекрасна, но требует иной трактовки приказчика. Он не охотнорядец, зазывающий покупателей, а полноправный заместитель владельца, дворянин, бывший офицер гвардии. И он зарастает с ног, а не погружается в тину. В иллюстрации к сказу "Кошачьи уши", мне кажется, надо по-иному дать руку с топором: готовясь к обороне, топор держат ближе к концу топорища.

П. Бажов".

Остальные иллюстрации мне меньше нравятся.

"Хозяйка горы" вышла страшнее, а не привлекательнее, пара в сказе "Синюшкин колодец" слишком пейзажиста, а в "Серебряном копытце" дан домашний козел, а не разновидность серны.

П. Б."

В разговоре Бажов снова осудил одну из деталей за неверность социальной характеристики: художник спутал купеческого приказчика с горнозаводским управителем; другую отбросил за бытовую ее неточность: героиня одета как "подмосковная дачница", топор, совсем не по ситуации, держит, словно "собирается табак крошить", - Павел Петрович с улыбкой добавил: "А она девка работящая, знает, когда и как надо топор держать". И, наконец, третий рисунок отверг за путаницу, так сказать, зоологическую, зато, что серну в рисунке легкомысленно домашним козлом подменили.

Требовательность Павла Петровича к художественной детали была велика и непреклонна. Никому, ни "старшим", ни "молодым", не прощал он незнания или небрежности, легкого, поверхностного обращения с деталью. Добивался от каждого причастного к литературе поистине богатырского труда, чтобы потом не обнаруживались в произведении "точечки неизученные".

И еще одно любимое выражение было у П. Бажова - "своеглазное знание".

Как-то в разговоре сказал он:

- Главное - своеглазное знание, о прошлом ли речь идет, о настоящем... Помните, у меня в очерке "На старом руднике" случай с "мраморным домом", который на поверку старой хибарой оказался? Это очень важно для всего моего творчества. Или разговоры, слышанные в детстве о Медной горе, и первая с нею встреча в реальности: противоречие между тем, что увидел и как себе представлял. Часто ведь в жизни это не совпадает... Вот и нужно своеглазное знание...

И, как бы отвечая на какие-то глубинные свои мысли, Павел Петрович заметил:

- За жизнью теперь скачи - не угонишься. Изменения во всем - в истории, в быту, в сознании. Новому человеку не доверяют, сомневаются, а он уже существует. Не изучено явление - легче сказать, что ничего не изменилось. Но мне за эту работу поздно браться. Старый быт уральский у меня перед глазами. Вот и нерентабельно на новое переключаться. В шестьдесят лет с лишком еще не исчерпал старые запасы.

Когда пишешь о том, что не до корня изучил, - походишь на десятки других писателей. Лучше ли, похуже ли, но в том же ряду. А в старом материале я хозяин. Я все это имел возможность видеть, изучать. В этом и мое преимущество, но и моя обязанность. Я должен обо всем, что видел, изучил, рассказать.

"Говорит Урал!"

Летом 1942 года в писательской организации возникла идея издать к 25-й годовщине Октября юбилейный литературно-художественный сборник. В его редколлегию вошли П. Бажов, А. Караваева, К. Мурзиди, К. Рождественская - от Свердловского издательства - и я. Редактором и составителем сборника меня назначили 10 августа. Материалы для него надо было еще заказывать, организовывать - времени оставалось в обрез. В местном издательстве раздавались скептические голоса; говорили о том, что дело неминуемо провалится, что сроки не реальны, что у "приезжих" "чемоданные настроения", а "местных" "не раскачаешь"... и т. д., и т. п. Но все эти мрачные предвещания не оправдались. Писатели дружно и энергично взялись за дело. И когда ровно через месяц, 10 сентября, нас с Караваевой вызвали в обком, проверить, как идет подготовка сборника (кто-то из издательских, "скептиков", страхуя себя, нарисовал в обкоме пессимистическую картину полного провала), мы смогли выложить на стол реальные рукописи - они уже начали поступать.

Секретарем Свердловского обкома по агитации и пропаганде был в этот период М. М. Розенталь, возглавлявший до войны журнал "Литературный критик". Затея со сборником была ему и самому дорога, как бы переносила в атмосферу еще довоенного московского журнального мира. И М. М. Розенталь и Анна Караваева, бывшая долгие годы главным редактором журнала "Молодая гвардия", понимали, что выпустить сборник хотя и трудно, но можно. Они оба встали на сторону оптимистов. Решение совещания гласило: "Сборнику быть!" Скептики оказались посрамлены. Вскоре вместо запланированных двадцати авторских листов в руках редколлегии оказалось вдвое больше материалов. Мы могли отбирать лучшее, отсеивать слабое.

Бажов оказался душой всего дела. Он никогда прямо не вмешивался в работу по сборнику, не ограничивал ничьей инициативы, не указывал и ничего не требовал. Но все время как-то очень явственно ощущалась его поддержка: в нужную минуту подсказывал он правильное решение или предостерегал от опрометчивых действий. И делал это незаметно, на ходу, бросив две-три фразы, смягчив их шуткой или заострив лукавой подковыркой.

К Павлу Петровичу хотелось пойти и посоветоваться, подумать вслух над новыми именами или новыми разделами, высказать свои сомнения или взвихриться в планах и проектах. Ему можно было рассказать все начистоту, как оно есть в самом деле, худо ли, хорошо ли, не дипломатничая, не осторожничая. Доверие к нему рождалось само собой...

Напряженная работа над юбилейным сборником для меня совпала с устройством бытовых дел. Муж мой, писатель Важдаев, находившийся в школе лейтенантов в Кыштыме, тяжело заболел, был "комиссован", то есть снят с военного учета. Операцию буквально в последнюю минуту сделал ему замечательный кыштымский хирург Степан Дементьевич Нарбутовских. Теперь Важдаев поправлялся, его даже собирались выписать из госпиталя, а это означало, что нужны будут крыша над головой, теплая одежда и питание...

Моя мать оставалась в Красноуфимске, где еще находился Гослитиздат; ее надо было забрать оттуда, но куда? Я жила прямо в издательстве, спала ночью на том столе, на котором работала.

Город был переполнен эвакуированными с Украины, из Москвы и Ленинграда, вселиться куда-либо по ордеру было уже почти невозможно. Дело усложнялось и тем, что обратиться за помощью к П. П. Бажову было неловко, и это я оставляла на самый крайний случай. Так возникла мысль при поддержке издательства организовать общежитие в Доме печати, где было много пустующих комнат.

В огромном помещении "клуба рабкоров", на четвертом этаже, уже разместилось одно общежитие - здесь жили рабочие московской Первой Образцовой типографии вместе со своими семьями. Общежитие походило на огромный табор. Семьи отделялись здесь друг от друга условно - столом, шкафом, простыней. Считалось, что эти четыре стула, служащие кроватью, - квартира одной семьи, а те - другой. Жили, однако, дружно. Из общежития никто не захотел уезжать, когда уже в 1943 попробовали их расселять, - начался отлив эвакуированных из Свердловска, и рабочим предлагали квартиры в городе. Но они решительно отказались покинуть "клуб рабкоров" и так и прожили в нем сплоченным коллективом вплоть до возвращения в Москву.

Наше общежитие, которое в шутку называли "колхоз "Бедлам" или колхоз "Бедность не порок"", было маленьким. Входили в него моя семья, огизовская корректорша и заведующая производством Первой Образцовой Е. А. Фильцер с десятилетним сынишкой Славиком. Вскоре, однако, "колхоз" стал штаб-квартирой всей работы по сборнику "Говорит Урал!". Двери сюда не закрывались - утром и вечером шли авторы. Здесь заказывались и отвергались материалы, обсуждались и редактировались принятые произведения. Сюда люди тянулись и по делу, и на огонек. Дом печати худо-бедно, но отапливался, в "колхозе" всегда было сравнительно тепло, непрерывно горел электрический свет. Его не выключали - ведь в нижнем этаже работали ротационные машины и линотипы. А раз был свет, была и горячая вода, которой щедро угощали посетителей "колхоза". Более того: тут подавали великолепное блюдо - салат из мелко нашинкованной сырой капусты, тертой с солью. Союз писателей организованно закупил в сельском районе вагон овощей. "Колхоз "Бедлам"" участвовал в его разгрузке, и все сделали солидные заготовки - картошка и капуста горою были свалены в одном из углов нашего общежития. И немало народу заглядывало к нам в надежде полакомиться капустным салатом, а то и просто капустными листками - ведь все страдали от отсутствия витаминов. А в "колхозе" не скряжничали и делились всем, что имели сами.

Частым гостем был в "колхозе" Павел Петрович. Заходил он ненадолго, всегда по делу. И каждое его посещение давало новый толчок сборнику: то Бажов подсказывал автора, которого забыли, а его следует привлечь, то советовал, как подправить рукопись, - читал же он все отобранные нами материалы, то кратко одобрял планы составителя или, наоборот, обстоятельно их критиковал и отвергал.

Как всегда, во всяком коллективном начинании не обходилось без столкновения мнений, без крайностей и невыполнимых затей. "Пуристы" предложили, например, составить сборник только из произведений писателей "с именем". При этом от участия в нем оказались бы отстраненными многие местные авторы, которые, не имея всесоюзной известности, легко попали бы в категорию "недоклассиков", как шутил Евгений Пермяк. Это повело бы к расколу в организации, редколлегия превратилась бы в литературное судилище. Павел Петрович по этому поводу сказал:

- Отбирать надо просто: написал хорошо - напечатали. А остальное предоставим потомкам...

Каждый раз, как возникал новый величественный и неосуществимый проект немыслимо прекрасного сборника, Павел Петрович очень спокойно из области воздушных замков переводил все на реальную почву. Но если в замысле было хоть какое-либо рациональное зерно, Бажов уже не отступался, и поддержка его была обеспечена.

Задумано было книгой "Говорит Урал!" рассказать фронту о том, как живет тыл в тяжкие дни военной страды.

- Факты, конкретность сегодняшнего быта - лучшая наша агитация, - сказал Бажов.

- Пусть знают, - пылко воскликнула Анна Караваева, - что мы вместе! Все делим - трудности, мысли, чувства... Тем, кто на линии огня, кто занят страшной, кровавой работой, важно знать, что жизнь не остановилась в тылу.

И эту задачу писательский коллектив с честью выполнил. Мариэтта Шагинян и Анна Караваева выступили с очерками о людях Урала. Федор Гладков дал в сборник небольшую повесть о донорах. Нина Попова рассказала о простой житейской стойкости наших женщин в тяжкие военные дни. Николай Ляшко написал о детях, берущихся за взрослые дела. Свердловчанин Борис Рябинин - о домашней хозяйке, о том, как в годину войны пришла она на завод и стала к станку.

Бажов дал в сборник новый сказ - "Железковы покрышки". Остряки шутили потом, когда уже вышел "Говорит Урал!": потомки все вырежут, останется лист-полтора - и то одни железковы покрышки.

Немало в книге "Говорит Урал!" было стихов. Илья Садофьев и Константин Мурзиди, Агния Барто и Людмила Татьяничева, Юрий Верховский и Белла Дижур, и многие другие поэты - уральцы и "приезжие", - каждый по-своему, в своей творческой манере, выражали общее страстное ожидание победы, рассказывали о боли, жившей во всех сердцах, о глубокой любви к страдающей Родине.

Произведения нашего сборника, написанные в разных жанрах, разными людьми, с разной степенью художественности, отразили, однако, все вместе дух времени и живые его черты - в быту, в характерах людей. С обложки книги на зрителя повернулось и глядело жерло мощной пушки, овеянной красным флагом, готовой к наступлению. Этот рисунок художника В. Таубера хорошо выражал единое настроение, лейтмотив сборника.

"Говорит Урал!" собрали и отредактировали к середине октября 1942 года. До праздников оставалось дней семнадцать, но работники Первой Образцовой типографии пообещали выпустить книгу "молнией".

И вот 6 ноября 1942 года "Говорит Урал!" вышел в свет. На столе издательства лежала большая, толстая книга, еще хранившая тепло рабочих рук, еще пахнувшая типографской краской. Просто книга - в обычное, далекое мирное время, а сейчас почти чудо - настоящая книга. Ведь с начала войны выходили лишь тоненькие брошюрки, и печатали их на грубой газетной бумаге. А тут книга, и хорошо оформленная, даже с иллюстрациями: в последнюю минуту нашлись у Свердлгиза отпечатанные до войны красочные уральские пейзажи, предназначавшиеся для какого-то другого, еще "мирного" издания.

Поглядеть на "Говорит Урал!" забегали самые разные люди - не только из Союза писателей, авторы или "болельщики", нет, приходили из типографии, из корректорской, из редакции "Уральского рабочего", из других издательств (их много было в эвакуации), приходили курьеры и уборщицы Дома печати. Всем хотелось подержать книгу в руках, полистать ее. Говорились обычные, незначительные слова, не похвала, а констатация факта: "Вышла наконец", "Сделали все-таки", "Какая большая! Есть что почитать..." Но за всем этим возникала одна и та же невысказанная мысль: "Значит, жизнь налаживается!"

Пришел Павел Петрович, постоял, посмотрел, как люди держат в руках наш "Говорит Урал!", молча ушел. В шумной толчее, царившей в маленькой издательской комнате, никто, по сути, не заметил ни появления, ни ухода Бажова. Но запомнилось его лицо - задумчивое и усталое, на котором еще не ослабло душевное напряжение, лицо старого рабочего, только лишь закончившего свое трудное дело и стоящего у печи или у станка, вытирая руки "концами".

В радостной суматохе, в атмосфере праздничности мы между тем и не замечали, что рабочий день неуклонно шел к концу. И только когда за окнами по-зимнему стало темнеть, спохватились, что за сборником никто не приезжает. Бросились звонить в "Союзпечать" и услышали ответ, что о выходе сборника там ничего не знали, да если бы и знали, то вывезти сегодня не могут - нет транспорта. А мы мечтали, что "Говорит Урал!" попадет на праздничный вечер в оперный театр, где собирался цвет области - рабочие-тысячники, знатные колхозники, партактив...

Что делать? Хотели броситься за советом, а по чести - за помощью, к Павлу Петровичу, но посовестились: уж очень он не любил недодуманных дел и преждевременных "победных реляций". Всегда над ними посмеивался, был беспощаден к бахвальству и шумихе. А мы явно попали впросак, не позаботились проверить, занимается ли кто-либо "Союзпечатью". Собрались в "колхозе" участники и "болельщики" сборника. Из авторов случайно оказался Б. Рябинин, которому не терпелось подержать в руках свою повесть, и он к вечеру забежал в Дом печати. Посовещались, подсчитали людей и решили взмолиться к "Союзпечати", чтобы "Говорит Урал!" сегодня же взяли в киоск оперного театра, а доставку сборника мы обеспечим сами. Нам охотно пошли навстречу и дали наряд в киоск на тысячу экземпляров.

"Доставка" - пышно сказано, а означало просто-напросто, что нам надо перенести "Говорит Урал!" на руках, потому что и у нас не было никакого транспорта. Хорошо еще, что театр находился неподалеку от Дома печати.

За дипломатическими переговорами, за деловым оформлением передачи сборника из типографии в "Союзпечать" время шло с неимоверной быстротой. Рабочий день кончался, надо было спешить: разойдутся люди - ведь праздник, все спешат по домам, никого не созовешь, какая уж тут будет "доставка"! И "колхозники" пошли по Дому печати, объясняя, что произошло, и зовя людей нам помочь. Откликнулись рабочие из типографии, корректоры, техреды, - словом, все, кто не ушел еще домой. Уламывать никого не пришлось. Носильщиками стали, конечно, и сами "колхозники", и "приколхозный актив" (была и такая градация), и даже авторы, среди них Борис Рябинин.

Около "большого общежития", того, что размещалось в "клубе рабкоров", всегда было много мальчишек - детей рабочих из Первой образцовой типографии. Проникнувшись важностью задачи, они тоже примкнули к нашему отряду добровольных носильщиков.

Совсем уже стемнело, когда мы небольшими группами, нагруженные книгами, вышли на улицу.

Появление наше в фойе театра произвело большое впечатление на всех. Киоскер нас уже ждал, контролеры были предупреждены - пропуском служили книги. В праздничную, принаряженную толпу переносчики "Говорит Урал!" врезались веселым диссонансом: были мы в обычной и довольно потрепанной уже одежде, но румяные с холода, возбужденные своей удачей, шумные, тащили груды книг. Новость прошла по коридорам театра, и люди стали сбегаться. Образовались мгновенно очереди - никогда они мне не доставляли такого удовольствия и даже радости. "Говорит Урал!" расхватывали с жадностью. Уже прозвучали звонки, возвещавшие начало праздничного вечера, а люди не уходили из коридора, осаждая киоск. Вся тысяча экземпляров была расхватана буквально на наших глазах.

Слушая отчет о событиях этого вечера, Павел Петрович смеялся, но и явно был растроган.

- Учитесь, - сказал он. - Всякое дело доводки требует. Да, видно, неспроста родилось присловье: "Оптимисты побеждают"...

Думается мне, однако, что именно с этого времени Павел Петрович признал своего "исследователя" и стал ему открываться...

Размышления о слове

Еще зимой 1942 года, 17 декабря, когда я донимала Павла Петровича разными вопросами для будущей книги, заговорили о языке сказов.

Слово, меткое, яркое, причудливое русское слово, всегда было для Павла Петровича не мертвой, устоявшейся формой, а живым, развивающимся организмом. Он чувствовал запах слова, увлекался игрой его красок, его звучанием. Он искал корни слова в быту, в истории края. Слово было для него не только обозначением явлений, оно открывало Бажову целые пласты жизни. И потому его возмущал примитивизм в обращении со швом, в понимании его художественных функций.

- Когда я оформил первый сказ - "Дорогое имячко", возражали мне, говорили, что в стилистику, в "писаховщину", ударился. Упреки эти кое в чем были справедливы. Позже я отошел от чрезмерного увлечения языковым колоритом. Оставил только производственную стилистику. А все эти "тожно", "пошто"... все выбросил. Или вот - "навеливать невесту"... Надобности нет хранить слово или речение, когда за ним нет образа. А всяким там причудам языка можно умиляться, можно играть словом, но это пустое, в конце концов...

Слово мы часто берем однолинейно - только как обозначение понятия. А ведь в нем все есть: и звук, и краска, и образ. У меня в сказах найдете слово "в чиковку". Что оно означает? Звуковое здесь уловлено - "чик в чик", то есть так же размеренно и точно, как движение маятника. И означает потому - точь-в-точь, как раз, впору, в меру. А вот другое словцо: "жикнуть" - рассечь воздух резким ударом прута, жгута, сабли, отчего, естественно, возникает особый свистящий звук. И рядом "жичка" - веточка, вица, прутик, все, чем можно жикнуть. Все эти слова не литературного плана, но законные при сказовой манере письма. Но вот обыгрывать фонетическую неграмотность не могу и не хочу. Недостойно делать предметом балагурства язык моего отца и моей матери. Горбунов мог умиляться - "чичас" и прочее того же рода. Он смотрел и слушал со стороны. Но нас эти Ваньки и Таньки тешить не могут. Не выношу Горбунова, даже в самых невинных его вещах. Лесков тоже злоупотребляет фонетическими неправильностями, но все же нет у него этого горбуновского ёрничества.

Огромное значение Павел Петрович придавал исторической основе, породившей то или иное слово, закономерностям развития и движения языковой стихии. Об этом говорил он в беседе 30 января 1943 года.

- Художник ищет и отбирает слова по своему, по сути узкому, плану, а в народном языке идет более широкий отбор, откладываются подлинно ценные слова. Здесь отбор, произведенный родом, а там - личностью, автором.

- Хорошие слова в сказе "Медной горы Хозяйка", - с удовольствием говорит Павел Петрович и поясняет: - Много рабочей терминологии. Может, и перегружают... но жалко расстаться, отбросить... "Обальчик", "королек", "кёнихи" - зерна. Или вот "виток" - так называли пластинчатую медь, тонкими нитями...

Часто народ осмысляет чужеродное слово, дает ему народный перевод, свое понимание. Вот, например, как своеобразно преломлялась немецкая горнозаводская терминология в живой речи уральского населения. "Стенбухаръ" - рабочий размельченную породу бросает в сетку, просеивает. Звуковое оформление слова "бухарь" - тот, кто бухает, швыряет со стуком. Или "карнахарь". Это осмысление немецкого слова "гармахер" - горный мастер. Русские рабочие на Урале с бородами, а немцы бритые, карнали свою харю. Осмысление не без сатирической оценки.

О работе над словом Павел Петрович всегда говорил охотно, как бы размышляя вслух, а чаще явно стремясь передать своему собеседнику собственное, уважительное отношение к родному языку. Дело это важное и совсем не простое - отбор слова, умение слово верно применить к делу, поставить на нужное место в художественном произведении. Работать над обогащением своей речи писатель должен упорно, ежедневно и ежечасно, считал Бажов. И охотно делился собственным опытом. Об этом и зашел разговор 23 марта 1943 года.

- Слова записываю, - рассказывал он о себе, - но не те, что особенно редкие, а такие, которые могут понадобиться, да их в нужную минуту никак не найдешь. Вот, например, простой парень - простота, можно сказать. Существуют целые семьи слов. Начнешь их перебирать - все уже обыграно. И не можешь найти нужного слова, не заезженного, но простого по смыслу, которое полно бы выражало твою мысль. Иной раз случайно наткнешься на новые возможности русского словообразования. Перечитывал я как-то "Бурю" Шекспира. Произведение не русское. И переводчик тоже не ахти как перевел. Но встретилось мне слово "миляга". А ведь можно сказать "простяга". Вот ответ и найден. Нужное слово нашлось.

Павел Петрович никогда не уставал любоваться гибкостью, многообразием русской фразы, емкостью и сочностью слова.

- К словарю обращаюсь редко, - говорит он, - лишь в случаях затруднений. В словарях слово неподвижно. Слушаю его в повседневной речи, ищу в. книгах, в действии, в жизни. Интересуют меня слова известные, но забытые в литературном языке. Я их очень ценю и подбираю. Записываю на карточках и время от времени проглядываю.

Простое слово "хвост", а как богато различительными определениями! Хвосты-то разные бывают. У волка - полено, у лисы - труба, у белки - пушняк, у зайца - репеек, у глухаря - сноп, у ласточки - вилка. Народ приметлив. И увидеть умеет, и в слове выразить, да еще и философски осмыслить. Говорят ведь: "Лошадка быстра, а от своего хвоста не уйдет". И хвост тут, глядишь, пригодился.

С улыбкой, а о серьезном умеет рабочий человек сказать. "Не пей, кума, дарового вина - дороже купленного обойдется". Или: "Плохо положено, страхом не огорожено". Ну как не записать, само просится!

Иной раз записываю слова, которые и не пригодятся в работе. В Пермь ездил - несколько удмуртских слов меня заинтересовали, а их явно в литературе нельзя использовать. Грубоватые слова, но выразительные: "падыш" - кобель, "куча" - сука. Иногда очень жалеешь, что слова такого грубого тона нельзя в литературе применять, взять в дело. Они-то самые сочные... Так вот, из всей поездки в Пермь я и привез "падыш" да "куча". Потом, правда, добавил из пермских записей: "полазистый", "чутьистая"... Я их использовал в сказе "Хрустальный лак". Напомнили они мне и другие деления: верхнее чутье, нижнее... Слово только тронь - оно и заиграет разными гранями...

Но не только слово-образ, слово - реальная деталь заботили Павла Петровича. Он думал и о его звучании, о ритме и мелодии фразы.

Одно мимолетное замечание художника весьма для него характерно. Оно было сделано 29 марта 1943 года, в разговоре с писателями-свердловчанами, которые собрались по каким-то общественным делам в отделении Союза. Зашла речь о трудностях работы над стилем произведения. Павел Петрович убежденно сказал:

- Фразу надо разбивать. - И повторил: - Надо разбивать фразу. Правда, тогда связки мучают. В длинной фразе они второстепенны, незаметны. А если разбить, сразу начинаются "но", "и", "однако", "оттого, что" и прочее... Воевать надо с подсобными словами, воевать.

В беседе со мной 24 мая 1943 года Павел Петрович заметил, что его сказы по своей тональности, по самому строю речи значительно разнятся. Они, считал Бажов, распадаются на три группы: первая - сказы "детского тона", тут Павел Петрович для примера назвал "Огневушку-поскакушку"; затем "взрослого тона" - ну, хотя бы "Каменный цветок", и, наконец, "исторические рассказы" - такие, как "Марков камень".

И действительно, разная тональность сказов, их мелодия были продиктованы различными творческими задачами, поставленными художником: содержание требовало каждый раз своего особого звукового решения, своего особого звучания.

Огромное значение Бажов придавал обогащению словарного запаса художника, расширению границ личных словесных накоплений. Он считал, что писатель обязан всю жизнь работать над языком, неустанно заботясь о речевом разнообразии.

- Вначале, когда приступал к сказам, - говорил Бажов, - было легко: целое поле свободных слов. А чем дальше, тем труднее. Оглядываешься ведь на уже написанное. Нельзя же повторять одно и то же. Целый ряд рабочих слов выбрасывает из моего обихода каждый новый сказ. К ним уже не вернешься.

Трудность в стилистике. Надо для каждого старого понятия найти подходящее выражение, ясное и теперь. Мысль бывает правильная, а выходит не так, как надо. Ведь надо верно передать, как бы тогда, в прошлом, люди сказали, как бы тогда подумали. Ищу слово мучительно долго. Вот приведу вам пример. В сказе "Таюткино зеркальце" надо было сказать о надежной крепи в шахте. Старый технический словарь и другие словари подсказывают просто - "крепь". Хорошее народное слово. Но это ведь первое слово. Надо еще поискать. Сколько русских слов перебрал! И вдруг нашлось: говорится не только "крепь", но и "переклад". А "надежная крепь" - "укрепить двойным перекладом". Это уж сразу почувствуется, что прочно. С удовольствием поставил в сказе "крепить двойным перекладом". Горжусь: нашел.

Только простоты этой, естественности языка очень трудно достичь. - И лукаво добавил: - Легко, когда сказители говорят, а тем, кто свои вещи записывает, тем трудно...

К этому времени я уже проделала большую подготовительную работу для книги и, в частности, основательно изучила бажовские сказы со стороны языка и стиля. Наблюдений и выписок накопилось многое множество.

Я сказала между прочим Павлу Петровичу, что в его сказах бросается в глаза обилие уменьшительных слов. Бажов явно был этим доволен. Он живо откликнулся на мое невинное замечание и сказал:

- Уменьшительные слова присущи сказителям, вот таким дедушкам Слышко, знающим, много пережившим заводским старикам. В этих словах отражается народное философское осмысление жизни. Говорит так человек, который судит о ней с точки зрения своего богатого жизненного опыта. Он обо всем раздумывает, все способен верно оценить, все рассудит здраво. Философия его основана на твердой уверенности, что дети будут жить лучше него. О золотых горах прошлого меньше всего думали. Мечтали о золотых горах будущего.

Уменьшительные мне самому очень нравятся. Мягкость тона придают... День пройден, всегда его с улыбкой вспоминаешь.

Невольно себя ловлю на пристрастии к уменьшительным. "Девчонка" - пренебрежительный оттенок. Иное - "девчушка", "девчоночка добренька"... Это стариковское, в зрелом возрасте не так говорят... Уменьшительные слова тоньше, добрее... В одном, не напечатанном еще сказе: "Была маленько косоротенька, изъян небольшой, а женихи убегают". Я считаю - хорошо...

И Павел Петрович смеется, доволен, добавляет:

- Пачечку сказочных слов пересмотрю: записывал слова, а повело к теме... Вот в записях у меня найдете "петушиное перо" - о забияке говорится... Из этих слов образ рождается... Дальше у меня стоит: "С петушьим пером родился: по всякому пустяку в драчишку лез, а силенкой не богат. Его и колотили порядком, а парню все неймется. Ко всякому лезет: я-де никому уступать не желаю. Тут вот его стукнули по загривку, да столь навесно, что сразу свалился".

Как видите, образ, заключенный в слове, сам развернулся, обрел движение...

Да, большая сила в народном слове... А знаем ли мы по-настоящему свой родной язык? Стоит над этим и призадуматься...

"Рождение сонета"

Вечером 14 января 1943 года к нам в "колхоз" пришли поэт Юрий Никандрович Верховский, последний из символистов, и литературовед, профессор И. Эйгес. Жили они оба в эту вторую военную зиму тяжко: каждый наг, голоден и сир. У Верховского беспомощная старуха жена и болезненная дочь. Обе не работали, и карточка в столовую была одна на всю семью. Дров нет. Дома холод, свет выключают с 10.30. Старик невыносимо страдал от тьмы, она не давала ему работать. У Эйгеса не лучше. Его вселили в крохотную комнатушку к какой-то старухе и ее дочке. Хозяйка требовала у него полторы тысячи: надо было привезти дрова. Он отчаянно бился, чтобы достать эти деньги. Но как это осуществить, когда никакого заработка нет и пока не предвидится? Верховскому помогало Свердловское издательство, здесь печатали книжку новых стихов, дали денег (не так уж много, но все же...). Помогал и Литфонд. На Эйгеса же все беспричинно ополчились. Особенно возмущались тем, что он уехал из Туринска, хотя там ему давали 500 граммов хлеба и кило свинины в виде пайка. Но ведь не единым хлебом жив человек! Эйгес готов был хоть пешком добираться в Свердловск, потому что здесь кипела литературная жизнь, чего в Туринске и в помине не было. А ему необходимы были споры и беседы о литературе больше, чем кило свинины.

Оба старика отощали, усохли, но были полны творческой энергии, интереса к жизни.

Гости ожидались в девять часов вечера и явились точно в назначенное время. Литературный повод этого "раута" - Юрий Никандрович Верховский хотел читать нам написанные им новые сонеты.

По этому поводу Павел Петрович где-то на бегу в Союзе писателей сказал полувсерьез, полушутливо: "А что же, и старикам внимание нужно, а вы думаете, об одних молодых должна быть забота? А нам-то, может, нужнее, времени меньше осталось... Да вот формы-то все официальные, казенные..." Словом, подбросил незаметно идею этакого домашнего гостеванья, как оно бывало в старые мирные времена. Павел Петрович был подлинно душевен и внимателен к старым писателям, оказавшимся в Свердловске в дни войны, и делал все что мог, чтобы облегчить их участь. Ближе были ему, конечно, и Федор Гладков, и Анна Караваева, и Новиков-Прибой - те, кто шел в литературу из гущи трудовой жизни. К Юрию Никандровичу Верховскому, по моим наблюдениям, Бажов относился с каким-то доброжелательным интересом, понимая и принимая поэта во всем его своеобразии, в той его внутренней ясности и даже детскости, которая порой проступала в облике этого большого задумчивого человека. Сам Павел Петрович был человеком иного склада - каким-то очень прочным, что ли, веселым и внутренне стойким, мужественным. Присущ ему был живой интерес к людям, совсем на него не похожим, но в кого он неизменно внимательно вглядывался, ища подлинную основу совсем разных человеческих характеров и всегда находя любопытную "особинку".

- Старые люди - народ особый, - посмеиваясь, говорил Павел Петрович, - к нам умелый подход нужен. Иной раз не поленишься, приглядишься к человеку - он неожиданными гранями и засверкает. Вот художник Парамонов Александр Никитич. Мы с ним давние приятели. Годов двадцать тому назад он рисовал мой первый портрет. Если заметили, тот, что висит в столовой. Тогда у меня была еще настоящая борода, хотя и побуревшая. Художник именно этой расцветкой интересовался, и вот осталась память.

Он глубокий старик, но прекрасный и быстрый рисовальщик. Как-то рисовал он меня в течение одного часа. Ворчал, что этого мало, что так нельзя, но, по-моему, у него вышел самый занятный портрет из всех других. Старик интересен и тем, что знает Урал не из окна вагона и не в радиусе пригородов Свердловска, а гораздо шире и глубже, так как жил здесь довольно долго... Словом, советую не пренебрегать стариками...

Так Павел Петрович поддержал идею "литературного раута", и она пустила в "колхозе" корни, расцвела буйным цветом. Решили "назло Гитлеру" - любимое присловье в "колхозе" - принять гостей как следует.

Предполагалось выдать роскошное по тем временам угощение. Первым блюдом намечался гороховый суп, сваренный на мясных костях. Происхождение супа было чисто литературное: кости, положенные в его основу, В. Важдаев получил на городском мясокомбинате, где выступал перед рабочими со своими антифашистскими сказками. Они выходили плакатами (рисовали Кукрыниксы, Алякринский, Каневский, Цигаль, Таубер). В конце 1942 года еще в Красноуфимске "Сказки старые, да на новый лад" были выпущены Гослитиздатом отдельной книжкой. После госпиталя автор, входя в состав писательских агитбригад, деятельно выступал и в цехах заводов, и на городских собраниях, и в школах. Подчас литературное признание принимало и материальные формы.

После супа намечено было подать салат из мелко нашинкованной сырой капусты, тертой с солью.

И, наконец, все должен был завершить горячий хорошо заваренный чай... с хлебом и кусочком сахара!

Но в дружной колхозной жизни возникали и трудности. Ко всем нам ходили люди - и на огонек, и по делам. Разграничить "своих" и "чужих" гостей было трудно, так как в Доме печати все знали друг Друга. И тогда возник "колхозный" закон: стол, стоявший в центре общежития, был разделен на части, и посетители, сами того не зная, бросали жребий. За чей участок стола они садились, того гостем и делались. Забавно было видеть, как иной раз гость топтался у стола, выбирая местечко, где бы сесть, или пересаживался под непонятное хихиканье и фырканье "колхозников".

Но тут был званый вечер. И потому стол выдвинули на середину комнаты, "колхозники" незаметно разбрелись и расселись по своим углам. А мы, словно в театральной постановке, заняли места на авансцене.

Гости наши явились принаряженные и торжественные.

Юрий Никандрович незадолго до этого сломал руку. Он часто падал на улице - и оттого, что было по-зимнему скользко, и оттого, что стар был и очень слаб. Он пришел, держа руку на перевязи. На голове черная меховая шапка, напоминавшая монашескую. Пальто старинное, черное, до пят.

Лицо у него тургеневское, с белой широкой бородой, чисто русское, красивое, чудесные голубые глаза, которые еще очень молоды, но скрыты под густыми седыми бровями. Седые длинные волосы. Когда смеется или задумывает сказать что-либо с хитрецой и даже подковыркой, по-русски, вокруг глаз собираются лукавые морщинки, глаза прищуривает, светлые, смешливые и совсем дугообразной формы. В лице доброта и простодушие спокойное, народное. Юрий Никандрович рассказал, что французский литературовед, специалист по русской литературе Андре Мазон написал как-то о нем, Верховском: "Parfait type de la beaute russe".

Великолепным было у наших гостей несоответствие между их голодным, нищим видом и возвышенным строем мыслей. Вечер начался непринужденной беседой, гости говорили о дактилической рифме, о форме-фикс сонета и прочей стиховой специфике. Умные, тонкие, знающие. Затем перешли к роскошно сервированному столу - две настоящих тарелки, на всех ложки. На столе дымилась эмалированная кастрюля, полная костей и гороховой похлебки.

Затем мы перешли в "гостиную", на большой "колхозный" диван, и Юрий Никандрович прочел свои сонеты, три чудесных оды и, наконец, маленькое лирическое стихотворение о коптилке.

"Колхозники", словно в доброй театральной мизансцене, держались на заднем плане, занимаясь своими делами - кто прилег в собственном углу с книжкой в руках, кто чинил одежду, кто тихонько прибирался на своем пятачке. Хотя по закону общежития условно считалось, что в комнате никого нет, "колхозники" внимательно слушали чеканные стихи Юрия Верховского. И восхитило их и взволновало не только искусство старого поэта, но его молодая душа, полная боли и мужества своего времени. "Сонеты гнева" - так назвал их Ю. Верховский. Это, по сути, был лирический дневник, каждая страница которого говорила о нестерпимо страстном желании сидевшего перед нами дряхлого, немощного человека защитить родной народ от страданий. Всю страсть свою он вложил в сонеты, написанные им зимой 1942 года. Были они несколько старомодны по языку, по самой манере мыслить, но полны ясной и чистой лиричности.

Плотина прорвалась - и пруд ушел. Остался ручеек, - полоской тонкой Сочится скромно и струей незвонкой Чуть орошает углубленный дол. Так вдалеке от грозных бед и зол Остался я, но не иду сторонкой, - Нет, не стесненный ветхих лет заслонкой, Свой ясный путь и я в свой час обрел, -

говорил нам глуховатым голосом старый поэт, сравнивая себя с одним из миллионов ручейков народных, сливающих воедино все переживания и чувства свои во "взрывающий заслоны единый, цельный всенародный гнев" (сонет "Гнев").

Он говорил о голосах, которые к нему доносятся из "летучих станов" партизан или "прямо с места боя летят чрез горы, долы и леса". Он задумчиво вслушивался в тончайшие движения души героев-воинов и радостно ощущал свое с ними духовное единство. Далеко от Урала поле брани:

Тут будней трудовая простота, И не вещают строгие уста Слов выспренних, но и отсюда слышит Раскрывшийся в едином чувстве слух, Как цельный и непоборимый дух, И здесь, и там равно живет и дышит.

("Голоса")

Казалось, Юрий Верховский не читает стихи, а размышляет вслух или даже скорее про себя, так подчас был приглушен его голос, но мысли поэта как бы сами облекались в чеканные ритмы, в певучие строфы, и стих внезапно начинал у него молодо звенеть. "Вот сказки старые на новый лад Старуха Жизнь бормочет вечерами", - глуховато начинает поэт, но голос его крепнет, набирает силы, когда он со страстной верой говорит о близящейся Октябрьской годовщине. Праздник для нас должен принести горе врагу.

А тонкий воздух грудь вдыхает туже; Старуха шепчет: я того же жду, Почище, чем в двенадцатом году.

Волнение охватило меня, невольные слезы подступили к горлу. Серебряный, звонкий, вновь молодой голос поэта выпевал наши мысли и чувства, в нем напряженно звучала общая наша жажда победить. И я благодарно подумала о Бажове: знаем ли мы самих себя или тех, кто нас окружает? А ведь Бажов как бы и незаметно, но настойчиво учил меня этому великому искусству познания...

Взволнованные аплодисменты раздались из всех углов общежития. Условно отсутствовавшие "колхозники" снова вступили на авансцену. Всех глубоко растрогал старый поэт, ясная душа которого так полно открылась нам в его стихах. Он обрадовался, как юноша, глаза его молодо сверкали из-под седых бровей.

Чтение стихов закончилось, и гостям был подан настоящий чай с небольшими ломтиками хлеба (ведь хозяева его выделили из своего пайка) и даже кусочком сахара. Разговор стал общим: речь зашла о Седьмой симфонии Шостаковича, которая только что была исполнена в Свердловске и всех растревожила. О ней думали, спорили, но все сходились на общем безоговорочном признании этой симфонии произведением выдающимся - воплощением духа времени. Один из своих сонетов Ю. Верховский посвятил этому волнующему событию в духовной жизни города. Поэт увидел в симфонии Шостаковича выражение того, как "...в высокий, напряженный час победные даны порыву крылья".

И. Эйгес увлеченно рассказывал о своей работе над творчеством В. Г. Короленко, которую он в это время, несмотря на все свои бедствия, заканчивал. От классиков перешли к современникам. И тут оба наши гостя дружно заговорили о "Малахитовой шкатулке".

- Тонкость социального анализа - вот что главное у Бажова, - уверял И. Эйгес. - Художник обнажает самую суть экономических отношений людей. Как и Короленко, - они ведь писатели, по сути, одной духовной формации, - Бажов видит социальность человека и то, как определяет она внутренний мир его героев. А фантастика - это преувеличение, гротеск, взгляд в телескоп, когда неощутимое материализуется.

Ю. Верховский задумался, прихмурил брови и затем сказал, что, на его взгляд, важнее у Бажова:

- Магия превращения простой, бытовой речи уральского рабочего в высокое искусство. А музыка слова? Ведь фраза у Бажова поет... "Малахитовая шкатулка" явление неповторимое, она могла появиться только здесь, на Урале, и только в наше время.

Я задумываю сонет о "Малахитовой шкатулке". Но нет в нем еще стержня... Мыслей много, а все вразброд, собрать их нужно в фокус... Форма сонета требует ясности...

И снова "колхозники" выступили на авансцену. Заговорили взволнованно, дружно поддержали этот замысел поэта.

Время было за полночь, когда гости поднялись уходить. Еще долго разговаривали стоя в дверях, а затем в коридоре "Уральского рабочего". Снизу глухо доносился рокот ротационных машин. Здание слегка содрогалось в часы, когда печаталась газета.

Уже в коридоре Юрий Никандрович рассказал: в разговоре с французским поэтом Шарлем Вильдра-ком он спросил как-то:

- А кого из старых поэтов вы знаете?

Вильдрак ответил:

- Из старых... м... м... Верлена.

Надевая пальто, Ю. Верховский лукаво прищурил глаза, собрав множество морщинок, доверительно сказал мне:

- Раньше, знаете, все житейски неотложное отодвигало сонеты. А теперь я не откладываю. Начинает вертеться сонет - я его пишу. Вот задумал о "Малахитовой шкатулке"... Будет, обязательно будет. Теперь так надо, правда?

В темном, холодном коридоре мы, прощаясь, стояли еще долго, хвалили сонеты Юрия Никандровича за их напряженный лиризм, внутреннюю силу, за то, что они целиком в нашем времени. Ю. Верховский, счастливый, блестя глазами, поднял руку и воскликнул:

- Не хочу стареть!

Сонет действительно был написан. Он датирован Ю. Верховским 23 - 24 мая 1943 года.

Клинок уральский - восхищенье глаз; В лазурном поле мчится конь крылатый, Почтен неоценимою оплатой Строй красоты, не знающий прикрас. Таков же, мастер, твой волшебный сказ, Связуя вязью тонкой и богатой Торжественно-тревожный век двадцатый И быль веков, обворожая нас. Да будет это творческое слово, Грядущему являя мир былого, Оружьем столь же мощным на века, Как эта сталь и как душа народа, Как с ней одноименная свобода - Крылатый конь уральского клинка.

Анкета

19 января 1943 года я решила все-таки поговорить с моим упрямым "героем" о нем самом. Ухватила его прямо в Союзе писателей и непреклонно стала ему задавать вопросы. Павел Петрович, уважая чужую работу, сдался и позволил себя интервьюировать.

- Когда вы и где родились?

- Родился в тысяча восемьсот семьдесят девятом году, двадцать восьмого января. Завод Сысерть, Екатеринбургского округа. В тысяча восемьсот семьдесят девятом, а не в тысяча семьсот семьдесят девятом, - лукаво подчеркнул Павел Петрович и усмехнулся в бороду.

- Как звали ваших отца и мать?

- Петр Васильевич Бажов. Августа Степановна, в девках Осинцева.

"Вот откуда и псевдоним Осинцев", - сообразила я.

- Как имя и отчество вашей бабушки?

- Какой? Которая имела влияние на сказы?

- Да.

- Авдотья Петровна, в девках Насонова. Дед Василий Александрович Бажов, из плавильных мастеров. Жил еще при Александре Третьем.

- А что значит ваша фамилия - Бажов?

- "Бажить" - самое ходовое северное слово. Означает - ворожить, но не угадывать, а предвещать, накликать. "Не бажи, себе не наворожи". И еще "бажать": южное слово - нежить, ласкать, воспитывать и... баловать. Фамилия распространенная. Бажовых на Полевском заводе много. Конференцию Бажовых можно созвать. Молодежь перекроила - "Бажев". Дескать, так важнее.

- Когда вы напишете продолжение "Зеленой кобылки", повесть "Красные панки"?

Павел Петрович лукаво усмехнулся.

- При солнышке. А сейчас невозможно: когда мерзнут руки, голова не работает.

- Переписывались ли вы с Максимом Горьким?

- Написал я очерк "Потерянная полоса". Москвичи, обкорнав его, послали Горькому в Сорренто. Горький прошелся по очерку красным и синим карандашом, чернилами. Прислал коротенькую записочку: "Таких чудес не бывает".

А о чудесах у меня оговорка была в первой части очерка, которую выбросили.

Спустя некоторое время получил заказ от Горького - написать о колхозе "Гигант". Написал, но не послал, так как начались колебания по поводу этого колхоза и такого типа колхозов вообще. Это ведь был загиб, гигантомания,

- Когда началась ваша литературная деятельность?

- Печататься я начал после Октябрьской революции. В камышловские "Известия" писал фельетоны, был обозревателем.

В восемнадцатом году на Урале разгорелась гражданская война, пошла вооруженная борьба. Состоял я тогда в "особой советской роте полка Красных орлов". Это был зародыш политотдела - полк в соединении с депутатами Камышловского Совета. Сделали меня заведующим информационным отделом Двадцать девятой дивизии и редактором дивизионной газеты "Окопная правда". Так началась моя газетная работа. Правда, писать было некогда. Я оказался не только редактором, но и секретарем, и выпускающим газеты - все в одном лице. Жили, однако, солидно - в двух вагонах газета ездила. Выходила, правда, не регулярно. Выпустили мы пятьдесят номеров на Уральском фронте. В сотрудниках были красноармейцы. Писали подчас отчаянные стихозы. И все же в их заметках, очерках было главное - жизненная правда.

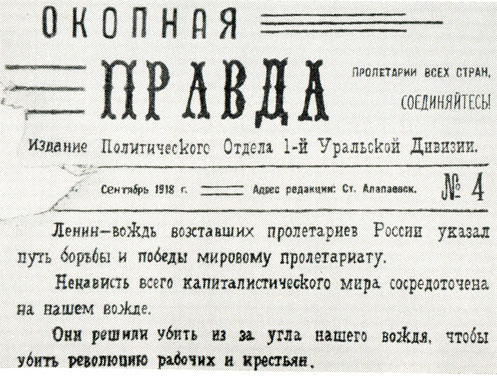

Газета 'Окопная правда', которую редактировал П. П. Бажов

Получил я однажды рукопись, называлась она "В карасинке". Написано химическим карандашом, на клочках бумаги, бесхитростно и даже безграмотно, - не забудьте: тогда еще "ять" существовало. Ни абзацев, ни знаков препинания, и матерок есть. Но все рассказывалось так искренне, что не останешься равнодушным. "Да ведь это разобрать надо, - подумал я, - расставить знаки..." Подвалом напечатал - не убавил, не прибавил, только в грамматике порядок навел.

Хороший получился подвал. Рассказывается случай, как бежали наши из плена. Вошли в город белогвардейцы, загнали всех в Нобелевский керосиновый склад. Переживания тех, кто сидел "в карасинке", ждал смерти, и как радовались, когда оттуда вырвались. А рассказано живыми, свежими словами. Иной раз Эолова арфа превосходит и труды композиторов...